|

| |

|

Description des illustrations |

Illustration |

|

|

Les trois images montrent des organismes aquatiques microscopiques

essentiels aux écosystèmes marins. Les deux premières représentent des

copépodes, petits crustacés segmentés avec des antennes

et des appendices visibles, au corps translucide teinté de vert et

d’orange, révélant leurs structures internes. Ils sont suspendus dans un

liquide bleu, probablement de l’eau, et leur abondance est un indicateur

de la qualité environnementale. La troisième image montre un

krill, autre crustacé marin, avec un corps translucide, des

organes internes visibles, des marques orangées, des antennes et des

yeux composés proéminents. Le krill joue un rôle

fondamental dans la chaîne alimentaire océanique, servant de nourriture

à de nombreux animaux marins plus grands. |

|

Les plancton animal

Le plancton animal, ou zooplancton, regroupe les

organismes aquatiques incapables de nager contre les courants et qui dérivent

dans les eaux marines ou douces. Le zooplancton est constitué

d’animaux microscopiques ou macroscopiques vivant en suspension dans la colonne

d’eau. Il inclut des crustacés comme les copépodes, des larves

de poissons, des méduses, des siphonophores et

d’autres invertébrés. Ces organismes peuvent être unicellulaires ou

pluricellulaires. Ils se nourrissent principalement de phytoplancton,

mais certains sont carnivores et consomment d’autres zooplancton.

On distingue deux grandes catégories : les holoplanctoniques,

qui passent toute leur vie dans le plancton, et les méroplanctoniques,

qui n’y séjournent qu’à un stade larvaire. Le zooplancton joue

un rôle fondamental dans les réseaux trophiques aquatiques, servant de

nourriture à de nombreux animaux filtreurs comme les baleines à fanons

ou les coquillages. Il participe aussi au brassage vertical des

couches d’eau par ses migrations quotidiennes, influencées par la lumière et les

saisons. Ces déplacements peuvent atteindre un kilomètre de profondeur et

contribuent à la redistribution des nutriments, de l’oxygène et du dioxyde de

carbone. Bien que souvent invisibles à l’œil nu, les espèces de

zooplancton sont extrêmement nombreuses et variées, certaines étant

bioluminescentes ou colorées. Leur présence est essentielle Ã

l’équilibre écologique des milieux aquatiques. |

La première image représente un réseau trophique marin où les relations

alimentaires entre les organismes sont illustrées. Les dauphins

et les requins chassent des poissons comme le

thon et le cabillaud, eux-mêmes prédateurs d’anchois,

de céphalopodes et de maquereaux. Ces

derniers consomment du zooplancton tel que les

copépodes et le krill, qui se nourrissent de

phytoplancton et de microplancton. À

la base du réseau figurent les producteurs primaires comme les

diatomées, les dinoflagellés et une forme

représentée comme une boule de suif.

La deuxième image montre l’écosystème océanique sous forme de pyramide

écologique. Elle classe les organismes selon leur rôle trophique, des

producteurs primaires comme le phytoplancton jusqu’aux

prédateurs supérieurs tels que l’orque, le

requin et l’ours polaire. Les niveaux

intermédiaires incluent les phoques, les

manchots, les calmars, les petits

poissons et les méduses. Le

zooplancton est identifié comme consommateur primaire. La

pyramide illustre la diminution de la biomasse et de l’énergie

disponible à mesure qu’on monte dans les niveaux trophiques.

La troisième image représente le cycle du carbone en milieu marin. Le

phytoplancton absorbe le COâ‚‚

atmosphérique grâce à la lumière du soleil. Le zooplancton

consomme le phytoplancton, puis les poissons

et autres organismes entrent dans la chaîne alimentaire. Le carbone est

redistribué par la respiration, la décomposition et la chute de matière

organique appelée neige marine vers les fonds

océaniques. Le stockage profond du carbone est représenté en violet, et

le cycle inclut aussi les sédiments, les

combustibles fossiles et leur combustion. |

|

Le

plancton végétal

Le plancton végétal, ou phytoplancton, désigne

l’ensemble des micro-organismes photosynthétiques flottant dans les eaux

marines et douces. Il comprend principalement des algues microscopiques

comme les diatomées, les dinoflagellés,

les cyanobactéries et les coccolithophores.

Ces organismes utilisent la lumière solaire, le dioxyde de carbone et

les sels minéraux pour produire de l’oxygène et de la matière organique,

jouant ainsi un rôle fondamental dans la chaîne alimentaire aquatique.

Le phytoplancton est à la base des réseaux trophiques

marins, nourrissant le zooplancton, les larves de

poissons et d’autres animaux filtreurs. Il contribue également à la

régulation du climat en absorbant une part importante du CO₂

atmosphérique. Sa répartition dépend de la lumière, des nutriments, de

la température et des courants. Les efflorescences

phytoplanctoniques, parfois visibles depuis l’espace, peuvent

être bénéfiques ou toxiques selon les espèces en cause. Malgré leur

taille microscopique, ces organismes produisent plus de la moitié de

l’oxygène terrestre, surpassant les forêts en termes de production

primaire globale.

|

|

L’image montre un récif corallien sous-marin vibrant,

peuplé d’une grande diversité de vie marine. Des coraux

colorés de formes variées, comme des coraux ramifiés,

massifs et mous, s’étendent au premier

plan dans des teintes de rose, violet, jaune et blanc. De nombreux

petits poissons orange nagent autour du récif, créant

une scène dynamique et animée. À l’arrière-plan, une tortue

marine glisse gracieusement dans l’eau claire et bleue,

accompagnée de quelques autres poissons dont un poisson-papillon

aux motifs distinctifs. La visibilité est excellente, mettant en valeur

la richesse et la beauté de cet écosystème fragile. |

|

L'homme

et la mer

Depuis les origines, l’homme entretient avec la mer une relation

ambivalente faite de fascination, de crainte et de conquête. D’abord

rivé aux rivages, il l’observe comme une étendue mystérieuse peuplée de

créatures inconnues et de forces incontrôlables. Peu à peu, il apprend Ã

la naviguer, Ã en tirer des ressources, Ã en faire une voie de commerce

et d’exploration. Les premiers pêcheurs côtoient les marins, les

pirates, les explorateurs. La mer devient théâtre de récits

mythologiques, de batailles épiques, de naufrages tragiques. Elle

façonne des civilisations entières, des ports florissants, des empires

maritimes. Mais elle reste imprévisible, capable de déchaîner sa colère

et de rappeler à l’homme sa vulnérabilité. Aujourd’hui encore, malgré

les technologies, les satellites et les navires sophistiqués, la mer

conserve son mystère et son pouvoir d’attraction. Elle est à la fois

ressource vitale, espace de liberté, enjeu écologique et frontière

mouvante entre l’homme et l’inconnu. |

|

Voici une illustration associée à ta description de la

bioluminescence : elle représente une méduse,

un poisson abyssal, un calmar et une

luciole, chacun émettant une lumière bleue-verte dans

leur environnement sombre. |

|

La

bioluminescence

La bioluminescence est la production de lumière

par un organisme vivant. Elle résulte d'une réaction chimique entre une

molécule appelée luciférine et une enzyme appelée

luciférase, en présence d'oxygène. Ce phénomène est

utilisé par certains animaux pour attirer des proies, se camoufler,

communiquer ou se défendre. On la retrouve chez des organismes marins

comme les méduses, les poissons abyssaux,

les calmars, mais aussi chez des insectes comme les

lucioles. La lumière produite est généralement froide,

sans émission de chaleur, et peut varier en couleur selon l'espèce. |

|

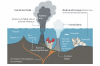

L’image représente une coupe transversale du plancher océanique au

niveau d’une dorsale médio-océanique, illustrant la

formation des cheminées hydrothermales. Elle montre la

présence de magma sous la croûte terrestre, le trajet

de l’eau de mer qui s’infiltre par des fissures, se réchauffe au contact

du magma, puis remonte pour former des évents

hydrothermaux. Deux types d’évents sont visibles : les fumeurs

noirs qui émettent des panaches riches en sulfures

et en fer, et les fumeurs blancs qui

diffusent des minéraux plus clairs comme le baryum, le

calcium et le silicium. Autour de ces

structures, l’image représente des écosystèmes uniques avec des

vers tubicoles et d’autres organismes adaptés à ces conditions

extrêmes. |

|

Les

sources hydrothermales

Les sources hydrothermales sont des émissions d’eau

chaude situées au fond des océans, généralement le long des

dorsales médio-océaniques où deux plaques tectoniques

s’écartent. L’eau de mer froide s’infiltre dans les fissures du plancher

océanique, descend jusqu’à rencontrer des zones chauffées par le

magma, puis remonte sous forme de jets riches en minéraux. Ces

fluides peuvent atteindre des températures supérieures à 350 °C et

forment des structures appelées cheminées hydrothermales.

On distingue les fumeurs noirs, qui rejettent des

fluides très chauds et riches en sulfures métalliques, et les

fumeurs blancs, qui émettent des fluides plus tièdes contenant

du sulfate de calcium. Ces environnements extrêmes abritent une

biodiversité unique, notamment des bactéries chimiosynthétiques

qui servent de base à des écosystèmes complexes, avec des vers

tubicoles géants, des palourdes et des

crevettes adaptés à l’absence de lumière et à la forte

pression. |

La première image est une vue anatomique détaillée d’une éponge,

avec sa structure interne : osculum,

spongocoele, choanocytes, mésohyle,

amœbocytes, cellules poreuses, et le

flux d’eau. Elle montre aussi un zoom sur une cellule choanocyte,

essentielle à la filtration.

La seconde image illustre cinq espèces d’éponges marines

: Cliona celata (éponge rouge perforante),

Chondrilla nucula (éponge encroûtante), Haliclona

compressa (éponge ramifiée), Aplysina fistularis

(éponge tubulaire), et Xestospongia muta (éponge

panier). Elle met en évidence leur diversité morphologique :

encroûtante, tubulaire, ramifiée, massive. |

|

Les

éponges

Les éponges sont des animaux aquatiques

appartenant au phylum des Porifera. Elles vivent

principalement dans les mers, fixées sur des substrats, et se

caractérisent par une organisation corporelle très simple sans tissus

véritables ni organes. Leur corps est constitué d’un réseau de canaux et

de chambres tapissés de cellules spécialisées appelées

choanocytes, qui créent un courant d’eau permettant la capture

de particules alimentaires et l’oxygénation. L’eau entre par des pores

appelés ostia, circule dans la cavité interne appelée

spongocoele, puis ressort par une ouverture principale

nommée oscule. Les éponges possèdent

un squelette interne formé de spicules calcaires ou

siliceux et/ou de fibres de spongine. Elles se

reproduisent de manière sexuée par émission de gamètes ou de façon

asexuée par bourgeonnement ou fragmentation. Leur rôle écologique est

fondamental dans les écosystèmes marins, notamment comme filtreurs et

comme habitat pour d’autres espèces. Certaines produisent des substances

bioactives d’intérêt pharmacologique.

|

|