|

| |

|

Descripition des illustraitons |

Illustration |

|

|

Carte stylisée représentant les principales villes et lieux du monde

biblique et antique, centrée sur le bassin méditerranéen et le

Proche-Orient. Les éléments géographiques incluent la mer Méditerranée,

le fleuve Jourdain, le Sinaï et le mont Nébo. Les cités illustrées par

des bâtiments anciens ou temples sont Babel, Babylone, Damas, Colletha,

Tarse, Malte, Rome, Corinthe, Éphèse, Nazareth, Samarie, Shilo, Geboyra

et Dedan. Le mont Nébo et Babel apparaissent deux fois, suggérant une

importance symbolique ou narrative. L’ensemble évoque une cartographie

pédagogique ou religieuse, mêlant repères historiques et iconographie

sacrée. |

|

Les lieux de la Bible

Jérusalem ville centrale dans l’Ancien et le Nouveau Testament

lieu du Temple de Salomon de la crucifixion et de la résurrection de

Jésus Bethléem lieu de naissance de Jésus

cité dans les récits de David Nazareth ville

de l’enfance de Jésus mentionnée dans les Évangiles

Capharnaüm ville où Jésus enseigna et accomplit

plusieurs miracles Jéricho première ville conquise par les

Hébreux sous Josué Hébron ville associée Ã

Abraham et aux patriarches Babel lieu de la

tour symbolisant la dispersion des peuples Babylone cité de

l’exil des Juifs mentionnée dans Daniel et Jérémie

Damas ville de la conversion de Paul sur le

chemin de Syrie Éphèse ville des voyages

missionnaires de Paul et des Épîtres Corinthe

cité grecque où Paul fonda une communauté chrétienne

Rome capitale impériale mentionnée dans les Actes et les Épîtres

Mont Sinaï lieu de la révélation des Tables de la Loi Ã

Moïse Mont Nébo sommet où Moïse

contempla la Terre Promise Gethsémani jardin où Jésus

pria avant son arrestation Golgotha lieu de la crucifixion de

Jésus Mer Rouge traversée miraculeuse par les

Hébreux fuyant l’Égypte Mer de Galilée théâtre

de nombreux miracles de Jésus Jourdain fleuve

du baptême de Jésus par Jean-Baptiste

Samarie région évoquée dans les paraboles et les récits de

Jésus Siloé bassin de guérison dans l’Évangile selon

Jean Béthel lieu de la vision de l’échelle de

Jacob Shiloh premier sanctuaire hébreu avant

Jérusalem Tarse ville natale de Paul

Malte île du naufrage de Paul dans les Actes

des Apôtres |

|

Illustration politique centrée sur une carte de la Palestine historique,

encadrée à gauche par le drapeau israélien, le mot ISRAËL et le profil

d’un homme identifié comme CITOYEN ISRAÉLIEN, et à droite par le drapeau

palestinien, le mot PALESTINE et le profil d’un homme désigné comme

PALESTINIEN PALESTINIEN. En haut figure le slogan DEUX PEUPLES, UN

TERRITOIRE, soulignant la coexistence conflictuelle sur une même terre.

En bas, l’inscription PALESTINE HISTORIQUE renforce la dimension

mémorielle et territoriale du visuel. L’ensemble évoque la dualité

nationale et identitaire autour d’un espace disputé. |

|

Deux

peuples, un territoire

Deux identités nationales — juive et

palestinienne — revendiquent une même terre, la Palestine historique.

Ce conflit trouve ses racines dans la fin

du XIXe siècle, avec la montée du sionisme, mouvement national juif

prônant la création d’un État pour les Juifs, alors dispersés et souvent

persécutés en Europe. La Palestine ottomane, puis mandataire

britannique, devient le lieu choisi pour ce projet, considéré comme la

terre ancestrale du peuple juif. Mais cette terre est déjà habitée

majoritairement par des Arabes palestiniens, qui développent eux aussi

une conscience nationale. La déclaration Balfour de 1917, par laquelle

le Royaume-Uni soutient l’établissement d’un « foyer national juif » en

Palestine, marque un tournant. Les tensions s’intensifient avec

l’immigration juive croissante, les achats de terres, et les

affrontements communautaires. En 1947, l’ONU propose un plan de partage

en deux États, juif et arabe, avec un statut international pour

Jérusalem. Les Juifs acceptent, les Arabes refusent. La guerre de 1948

aboutit à la création d’Israël, à l’exode de centaines

de milliers de Palestiniens (la Nakba), et à l’occupation de

territoires au-delà du plan initial. Depuis, le conflit s’est

cristallisé autour de plusieurs points : le droit au retour des réfugiés

palestiniens, le statut de Jérusalem, les colonies israéliennes en

Cisjordanie, et la reconnaissance mutuelle. Deux visions s’opposent :

celle d’un partage territorial (solution à deux États) et celle d’un

État binational, comme le propose l’historien Shlomo Sand

dans Deux peuples pour un État ?, plaidant pour une entité

politique commune, égalitaire et non ethnique. Ce dilemme entre

séparation et coexistence sur un même territoire reste au cœur des

débats politiques, historiques et moraux contemporains |

|

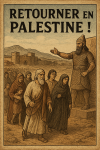

Illustration stylisée représentant une scène historique ou biblique où

un groupe de personnes, mêlant vieillards et jeunes, marche en file vers

la gauche, semblant guidé ou interpellé par une figure en armure antique

postée sur une structure surélevée, le bras tendu dans un geste

d’adresse. L’arrière-plan montre des bâtiments et des montagnes évoquant

un décor moyen-oriental. En haut de l’image, le slogan RETOURNER EN

PALESTINE ! donne à la scène une portée politique ou mémorielle,

suggérant un appel au retour ou à la réappropriation territoriale. |

|

Retourner en Palestine

!

En 722 av.

J.-C., le royaume d’Israël (royaume du Nord),

dont la capitale était Samarie, est conquis par le roi

assyrien Sargon II. Cette conquête marque une rupture

majeure : une partie de la population est déportée vers l’Assyrie, selon

la politique impériale de dispersion des peuples. Ces « dix tribus

perdues » d’Israël sont considérées par la tradition comme les premières

victimes d’un exil collectif, amorçant une forme de diaspora. Ce n’est

pas encore la diaspora au sens gréco-romain du terme, ni celle qui

suivra la destruction du Temple de Jérusalem en 70 ap.

J.-C., mais c’est un jalon fondamental dans l’histoire de la dispersion

du peuple hébreu hors de la Terre promise. L’expression « Retourner en

Palestine ! » peut donc être interprétée comme une revendication

mémorielle remontant à cette première fracture territoriale. |

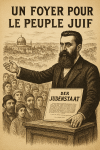

Illustration vintage représentant un homme barbu en costume

formel s’exprimant depuis un pupitre devant une foule, le bras

droit levé dans un geste d’orateur. Sur le pupitre repose un

livre intitulé Der Judenstaat, référence directe au projet

sioniste de Theodor Herzl. À l’arrière-plan, la foule est dense

et le Dôme du Rocher à Jérusalem est visible, ancrant la scène

dans un contexte historique et territorial précis. En haut de

l’image, le slogan UN FOYER POUR LE PEUPLE JUIF souligne l’appel

à la création d’un État juif, mêlant dimension politique,

mémorielle et territoriale.

|

|

"Un

foyer pour le peuple juif"

En 1896, l’idée d’un « foyer pour le peuple juif » prend une forme

politique concrète avec la publication de Der Judenstaat (L’État

des Juifs) par Theodor Herzl, journaliste viennois et

fondateur du sionisme moderne.

Dans cet

ouvrage, Herzl affirme que l’émancipation juridique des Juifs en Europe

n’a pas suffi à les protéger de l’antisémitisme. Il propose donc la

création d’un État juif souverain, fondé sur le droit international,

pour garantir leur sécurité et leur dignité. Il ne désigne pas

immédiatement la Palestine comme lieu exclusif, évoquant aussi l’Argentine

comme alternative, mais la Terre d’Israël s’imposera

rapidement comme destination privilégiée. Herzl y développe une

stratégie diplomatique, économique et sociale : création d’une

Société juive pour organiser l’émigration, d’un Fonds

national pour financer les infrastructures, et d’un cadre

juridique pour négocier avec les puissances coloniales. Il appelle à un

congrès international pour fédérer les Juifs autour de ce projet, qui

verra le jour en 1897 à Bâle, avec la fondation de l’Organisation

sioniste mondiale.

L’expression « un foyer pour le peuple

juif » devient dès lors un objectif politique, repris dans la

Déclaration Balfour de 1917, puis dans les résolutions

internationales qui mèneront à la création de l’État d’Israël

en 1948. Elle incarne une réponse à l’exil, à la persécution, et à la

quête d’autonomie nationale. |

|

Illustration historique en tons sépia représentant l’administration

britannique en Palestine entre 1920 et 1948. Au premier plan, un

officier colonial britannique coiffé d’un casque colonial est assis à un

bureau, rédigeant des documents. Derrière lui, un groupe de personnes en

tenue traditionnelle moyen-orientale se tient debout, l’un d’eux levant

la main comme pour interpeller ou demander audience. À l’arrière-plan,

le Dôme du Rocher est visible ainsi qu’un drapeau britannique flottant

sur un mât, symbolisant la présence et le contrôle britannique durant la

période du mandat. L’ensemble évoque une scène de gouvernance coloniale

dans un contexte de tensions politiques et identitaires. |

|

L'administration britannique

L’administration britannique en Palestine (1920–1948) désigne la période

du mandat confié par la Société des Nations au Royaume-Uni après la

chute de l’Empire ottoman. Elle constitue un cadre colonial dans lequel

se joue la montée du sionisme, la résistance arabe, et les prémices du

conflit israélo-palestinien.

Le mandat britannique

repose sur la Déclaration Balfour de 1917, intégrée en

1922 dans les termes du mandat. Il engage le Royaume-Uni à favoriser

l’établissement d’un « foyer national juif » tout en garantissant les

droits civils et religieux des populations non juives. Cette double

promesse crée une tension structurelle. L’administration est dirigée

depuis Jérusalem par un haut-commissaire britannique.

Elle organise l’immigration juive, supervise les infrastructures, et

tente de maintenir l’ordre entre communautés. Les années 1920 et 1930

voient une montée des affrontements : émeutes de 1929,

révolte arabe de 1936–1939, et durcissement des

politiques migratoires. En 1939, le Livre blanc limite

fortement l’immigration juive, provoquant la colère du mouvement

sioniste, surtout après la Shoah. Après la Seconde Guerre mondiale, la

situation devient ingérable : attentats de l’Irgun,

pression internationale, et impasse politique. Le Royaume-Uni renonce au

mandat en 1947, transférant la question à l’ONU, qui

propose un plan de partage. |

|

Peinture historique représentant un homme debout à un pupitre, lisant un

document devant une assemblée formelle composée d’hommes en costume.

Derrière lui, un grand drapeau israélien avec l’étoile de David souligne

le caractère solennel et national de l’événement. L’architecture du

lieu, avec ses arches et ses murs en pierre, renforce l’atmosphère

officielle. La scène évoque la déclaration de l’indépendance de l’État

d’Israël, probablement prononcée par David Ben-Gourion le 14 mai 1948,

moment fondateur marqué par la lecture du texte fondateur devant les

membres du futur gouvernement. |

|

La fondation d'Israël

La fondation de l’État d’Israël a lieu le 14 mai

1948, lorsque David Ben Gourion proclame l’indépendance dans le musée de

Tel-Aviv, quelques heures avant la fin officielle du mandat britannique

sur la Palestine.

Cet acte marque l’aboutissement du projet sioniste lancé par

Theodor Herzl en 1896 avec L’État des Juifs, puis

structuré lors du congrès de Bâle en 1897. Il s’appuie

sur la Déclaration Balfour de 1917, dans laquelle le

Royaume-Uni soutient l’établissement d’un « foyer national juif » en

Palestine, et sur le vote du plan de partage de l’ONU

du 29 novembre 1947, qui prévoit deux États, l’un juif, l’autre arabe.Le

texte de la déclaration d’indépendance affirme le droit historique et

naturel du peuple juif à disposer d’un État en Terre d’Israël. Il est

rédigé par un comité dirigé par Ben Gourion, puis

approuvé par le Conseil national juif. La cérémonie se

déroule dans la galerie principale du musée de Tel-Aviv, devenue depuis

le Independence Hall.

Dès le lendemain, les armées de plusieurs pays arabes attaquent le

nouvel État, déclenchant la première guerre israélo-arabe. Israël

résiste et étend son territoire au-delà des frontières prévues par

l’ONU. Cette guerre provoque l’exode de plus de 700 000 Palestiniens,

événement connu sous le nom de Nakba (« catastrophe »).

La fondation d’Israël est célébrée chaque année lors de Yom

Ha'atzmaout, le jour de l’indépendance, selon le calendrier

hébraïque. Elle marque une rupture géopolitique majeure au Moyen-Orient

et reste au cœur des tensions régionales et des débats sur le droit au

retour, les frontières, et la reconnaissance mutuelle. |

|

Illustration stylisée à portée politique montrant un bras musclé

s’étendant depuis la gauche en tenant un drapeau israélien, traversant

un paysage aux tons rouges et beiges figurant un territoire avec routes,

bâtiments et implantations. L’allongement du bras évoque une expansion

territoriale, renforcée par le texte en haut de l’image UNE EXTENSION

CONTINUE. L’ensemble suggère une critique ou une observation sur

l’emprise croissante d’un pouvoir sur un espace disputé, mêlant

symbolisme physique et cartographie implicite. |

|

Une

extension continuel

L’expression « une extension continuelle » désigne un processus

d’expansion territoriale, politique ou idéologique sans interruption ni

stabilisation, souvent associé à des dynamiques coloniales, impériales

ou stratégiques.

Dans le contexte du conflit israélo-palestinien, elle est fréquemment

utilisée pour qualifier la politique de colonisation menée par l’État d’Israël

depuis 1967, notamment en Cisjordanie, Ã

Jérusalem-Est, et parfois dans les hauteurs du Golan.

Cette expansion se traduit par :

– la construction de colonies civiles sur des territoires occupés –

l’aménagement d’infrastructures réservées aux colons (routes, réseaux,

zones industrielles) – l’annexion progressive de zones stratégiques ou

symboliques – le déplacement ou l’encerclement de populations

palestiniennes Le terme « continuelle » insiste sur l’absence de pause

ou de retour aux frontières reconnues par le droit international. Il

s’oppose à l’idée d’un gel des colonies ou d’un retrait territorial. Il

est souvent mobilisé dans les discours critiques, les résolutions de l’ONU,

ou les analyses juridiques sur la violation du droit international

humanitaire. Mais cette

expression peut aussi s’appliquer à d’autres contextes : expansion

impériale russe, conquête américaine vers l’ouest, ou même diffusion

idéologique (religieuse, économique, numérique) dans une logique de

saturation territoriale. |

|

Carte politique en français représentant les territoires occupés par

Israël après 1967, avec les zones concernées en orange : Cisjordanie,

Jérusalem-Est, Gaza, plateau du Golan et péninsule du Sinaï. Le fond

montre Israël et ses voisins régionaux, notamment l’Égypte, la Jordanie,

la Syrie et le Liban. En haut, le texte LA LOI DU PLUS FORT souligne une

lecture critique de l’expansion territoriale israélienne après la guerre

des Six Jours. En bas, une légende précise TERRITOIRES OCCUPÉS PAR

ISRAËL, renforçant l’interprétation géopolitique et juridique de la

carte. L’ensemble évoque une occupation prolongée et une politique de

colonisation. |

|

La loi

du plus fort

Après

1967, l’État d’Israël étend son contrôle sur plusieurs territoires

au-delà de ses frontières initiales, notamment la Cisjordanie,

Jérusalem-Est, Gaza, le Golan et le Sinaï, amorçant une occupation

prolongée et une politique de colonisation.Voici

les principales étapes et dynamiques de cette expansion territoriale : –

Guerre des Six Jours (juin 1967) Israël remporte une

victoire militaire contre l’Égypte, la Syrie et la Jordanie. Il occupe

la Cisjordanie, la bande de Gaza,

Jérusalem-Est, le plateau du Golan

(Syrie) et le Sinaï (Égypte)

– Résolution 242 de l’ONU (novembre 1967) elle

affirme l’« inadmissibilité de l’acquisition de territoires par la

guerre » et demande le retrait israélien des territoires occupés. Israël

ne s’y conforme pas pleinement –

Annexions unilatérales Israël annexe

Jérusalem-Est en 1980 et le Golan en 1981,

décisions non reconnues par la communauté internationale

– Colonisation en Cisjordanie dès les années

1970, Israël implante des colonies civiles en territoire occupé. Ce

processus s’intensifie après 2000, avec des infrastructures réservées

aux colons et une fragmentation du territoire palestinien

– Accords d’Oslo (1993) Israël reconnaît l’OLP

et accepte la création d’une Autorité palestinienne

dans certaines zones (A et B), mais conserve le contrôle militaire et

civil sur les zones C, où résident la majorité des colons

– Retrait de Gaza (2005) Israël évacue ses

colonies de Gaza mais maintient un blocus terrestre, maritime et aérien,

ainsi qu’un contrôle indirect sur les frontières et les ressources –

Expansion continue en 2025, Israël contrôle toujours la

Cisjordanie, Jérusalem-Est et le Golan, avec plus de 700 000 colons

israéliens vivant en territoire occupé. Les frontières ne sont pas

reconnues par une partie des États arabes ni par l’ONU.Cette expansion

territoriale est souvent qualifiée d’occupation prolongée ou de

colonisation, selon les termes du droit international humanitaire. Elle

est au cœur du blocage diplomatique et des revendications

palestiniennes. |

Infographie en français intitulée UNE ÉCONOMIE EFFICACE

présentant une carte d’Israël surmontée du drapeau national,

entourée d’icônes et de textes décrivant les secteurs clés de

l’économie israélienne. Elle met en avant la réduction de la

dépendance énergétique grâce aux gisements de gaz naturel, le

leadership mondial en intelligence artificielle, le

développement et l’exportation de technologies de défense, une

croissance économique stable avec un PIB en hausse, un secteur

high-tech dynamique attirant les investissements étrangers, une

expertise reconnue en cybersécurité, et des infrastructures

avancées en télécommunications et informatique. L’ensemble

souligne la performance technologique et économique du pays.

|

|

Une

économie efficace

Israël est un pays technologiquement avancé, avec une économie dynamique

centrée sur l’innovation, malgré une forte dépendance énergétique. Ses

secteurs de pointe incluent l’aéronautique, l’électronique civile et

militaire, les télécommunications, l’informatique, la cybersécurité et

l’intelligence artificielle.

Voici les points clés de l’économie israélienne en 2025 : –

Dépendance énergétique Israël importe plus de 90 % de ses

besoins énergétiques, notamment en pétrole et gaz naturel liquéfié.

Malgré des découvertes offshore (gisement de Leviathan),

le pays reste dépendant des marchés extérieurs pour sa consommation

énergétique – Secteur high-tech le secteur

technologique représente 18 % du PIB israélien en 2025,

avec plus de 9 500 startups actives. Les domaines les

plus dynamiques sont la cybersécurité, l’intelligence

artificielle, les technologies médicales, la

fintech et les logiciels d’entreprise

– Cybersécurité Israël est le deuxième

exportateur mondial de solutions de cybersécurité après les

États-Unis. En 2025, les exportations atteignent 12 milliards de

dollars, soit une hausse de 18 % par rapport à l’année

précédente – Intelligence artificielle plus de

1 800 startups spécialisées dans l’IA développent des

applications dans la santé, la finance, la défense et l’analyse

prédictive. Le pays attire des investissements massifs, notamment dans

les technologies de défense et les algorithmes avancés –

Technologies de défense l’aéronautique militaire, les drones,

les systèmes radar et les logiciels de commandement sont des secteurs

stratégiques. Les unités de l’armée comme 8200 et

Talpiot forment les ingénieurs qui alimentent

l’innovation civile et militaire – Télécommunications et

informatique Israël développe des infrastructures numériques

avancées, des solutions cloud, des systèmes embarqués et des

technologies de communication sécurisée. Ces secteurs sont soutenus par

des investissements étrangers et des partenariats internationaux –

Croissance économique selon l’OCDE, l’économie

israélienne progresse de 3,3 % en 2025, portée par la

consommation privée et les exportations technologiques. L’inflation

reste modérée à 3,2 %, malgré un marché du travail

tendu |

|

Illustration moderne représentant un système d’irrigation innovant dans

un paysage désertique avec des orangers alimentés par goutte-à -goutte,

chaque arbre recevant l’eau directement à sa base via des tuyaux percés.

Un satellite dans le ciel suggère un contrôle ou une surveillance Ã

distance, tandis qu’un capteur dans le sol près des racines indique une

mesure précise de l’humidité. Une icône de graphique en hausse évoque

l’amélioration de la productivité agricole. Le soleil et les montagnes

en arrière-plan rappellent les conditions arides du terrain. Le titre

INNOVATIVE IRRIGATION souligne l’efficacité technologique du dispositif. |

|

Une

irrigation innovante

L’aridité du climat est un obstacle au développement agricole, mais le

nord du pays bénéficie de montagnes et de précipitations qui permettent

de produire des agrumes exportés en Europe.sraël

a développé des techniques d’irrigation de pointe pour surmonter la

rareté de l’eau, notamment dans les zones semi-arides du sud. Le système

de goutte-à -goutte, inventé par Netafim, permet une

distribution précise de l’eau à la racine des plantes, réduisant les

pertes par évaporation. Dans le nord, les hauteurs de Galilée

et du Golan reçoivent des précipitations plus

abondantes, favorisant la culture d’agrumes comme les oranges, les

pamplemousses et les citrons. Ces fruits sont cultivés dans des vergers

irrigués par des systèmes intelligents, puis exportés vers les marchés

européens. L’irrigation innovante repose aussi sur la réutilisation des

eaux usées traitées, l’analyse satellite des besoins hydriques, et

l’intégration de capteurs dans les sols et les plantes. Ce modèle

agricole combine haute technologie, adaptation climatique et performance

commerciale. |

|

Image représentant un homme en costume noir, chemise blanche, barbe,

lunettes et kippa noire, debout aux côtés d’une femme en robe bleue et

hijab beige, tous deux en extérieur. À l’arrière-plan, on distingue le

Dôme du Rocher, un bâtiment arborant le drapeau canadien et un drapeau

israélien sur la gauche, suggérant une scène mêlant Jérusalem et

symboles nationaux. L’ensemble évoque une rencontre interculturelle ou

interreligieuse, mettant en avant la coexistence ou le dialogue entre

identités juive et musulmane dans un cadre marqué par des références

géopolitiques. |

|

Des

israéliens juifs et arabes

Israël compte une population composée majoritairement de Juifs, mais

aussi d’Arabes israéliens, qui représentent environ 20 % des citoyens.

Ces deux groupes partagent le territoire national, mais vivent souvent

dans des réalités sociales, culturelles et politiques distinctes.

Israéliens juifs

Ils forment environ 75 % de la population. Ils sont issus de vagues

d’immigration successives : Europe centrale et orientale (ashkénazes),

pays arabes et musulmans (séfarades et mizrahim), Éthiopie, ex-URSS,

États-Unis. Ils sont majoritairement hébraïsants, souvent laïcs ou

traditionnels, mais aussi religieux ou ultra-orthodoxes. Ils vivent dans

toutes les régions du pays, notamment dans les grandes villes comme

Tel-Aviv, Haïfa, Jérusalem,

et dans les colonies en Cisjordanie.

Arabes israéliens Ils

représentent environ 20 % de la population d’Israël. Ce sont les

descendants des Palestiniens restés sur place après 1948. Ils sont

citoyens israéliens, parlent arabe et hébreu, et vivent principalement

dans le nord (Galilée), dans le triangle (centre), à Haïfa,

Jaffa, Nazareth, et dans certaines

villes mixtes. Ils ont accès aux institutions publiques mais dénoncent

des discriminations dans l’emploi, le logement, l’éducation et la

représentation politique.

Coexistence et tensions Il existe des villes mixtes, des

coopérations économiques, des initiatives éducatives et culturelles

communes. Mais les tensions sont vives, notamment lors des conflits avec

Gaza ou des affrontements à Jérusalem. Les Arabes israéliens sont

parfois pris entre loyauté nationale et solidarité avec les Palestiniens

des territoires occupés. |

|

llustration divisée en trois panneaux verticaux représentant la

diversité culturelle du peuple juif. Le panneau gauche intitulé

ASHKENAZIS montre un homme barbu avec un chapeau noir et une tenue

traditionnelle tenant un livre, avec une synagogue en arrière-plan et un

autre homme en train de lire. Le panneau central intitulé SEFARADES

présente une femme en foulard blanc et vêtements traditionnels,

accompagnée en bas d’un homme jouant d’un instrument à cordes devant une

architecture typique. Le panneau droit intitulé SABRAS montre un homme

en chemise verte devant un paysage de collines et de cactus, symbolisant

les Juifs nés en Israël. L’ensemble met en lumière les différences

d’origine, de coutumes et d’environnement au sein du judaïsme

contemporain. |

|

Ashkénazes, séfarades et sabras

Les termes « ashkénazes », « séfarades » et « sabras » désignent trois

grandes composantes identitaires de la population juive en Israël,

chacune avec ses origines, ses langues, ses traditions et ses

trajectoires historiques.

Ashkénazes – Originaires d’Europe

centrale et orientale (Allemagne, Pologne, Russie, Ukraine, Lituanie…) –

Langue historique : yiddish (mélange d’allemand, hébreu et langues

slaves) – Arrivent en Palestine dès la fin du XIXe siècle, puis en masse

après la Shoah – Majoritaires dans les élites politiques, universitaires

et économiques jusqu’aux années 1980 – Portent une culture juive

rationaliste, souvent laïque ou socialiste, influencée par les Lumières

européennes

Séfarades et Mizrahim – Séfarades : descendants des Juifs

expulsés d’Espagne en 1492, installés en Afrique du Nord, Balkans,

Empire ottoman – Mizrahim : Juifs originaires du Moyen-Orient (Irak,

Iran, Yémen, Syrie, Égypte…) – Langues historiques : judéo-arabe,

ladino, hébreu liturgique – Arrivent en Israël surtout après 1948,

souvent dans des conditions précaires – Longtemps marginalisés, ils

revendiquent leur culture orientale, musicale, religieuse et familiale –

Ont progressivement accédé à des postes politiques et culturels,

notamment via le parti Shas Sabras – Terme hébreu

désignant les Juifs nés en Israël (littéralement « figue de barbarie » :

piquant à l’extérieur, doux à l’intérieur) – Représentent une identité

israélienne nouvelle, détachée des diasporas – Hébraïsants, souvent

sécularisés, porteurs d’un ethos national, militaire et agricole –

Symbole du renouveau juif sur la terre d’Israël, valorisé dans les

récits sionistes Ces

identités coexistent, parfois en tension, parfois en fusion. Elles

structurent les rapports sociaux, les mémoires familiales, les styles

politiques et les expressions culturelles en Israël. |

|

Illustration représentant une scène de tension politique avec au premier

plan une personne en sweat vert, jean bleu et keffieh noir et blanc, le

visage partiellement couvert, brandissant une pierre dans un geste de

lancer. À l’arrière-plan, un mur tagué affiche le mot PALESTINE en

lettres noires, un drapeau palestinien, le mot FREEDOM et des dessins de

colombes accompagnés de texte arabe. Derrière cette figure, un soldat en

tenue militaire marche tandis qu’un groupe de manifestants, certains en

habits traditionnels, tiennent des pancartes. L’ensemble évoque une

situation de résistance, de conflit et d’expression politique dans un

contexte marqué par l’occupation et la revendication identitaire. |

|

La

première Intifada

La première

Intifada est un soulèvement populaire palestinien déclenché le 9

décembre 1987 dans les territoires occupés par Israël depuis 1967,

principalement en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est. Elle débute

après la mort de quatre Palestiniens dans un accident de la route

impliquant un véhicule israélien, perçu comme une vengeance, et s’étend

rapidement à l’ensemble des territoires. Ce mouvement, largement

spontané, mobilise des jeunes, des femmes, des syndicats et des comités

locaux. Il se caractérise par des grèves, des boycotts, des refus de

payer l’impôt, des jets de pierres et des affrontements avec l’armée

israélienne. La répression est sévère : couvre-feux, arrestations, usage

de balles réelles. Le bilan humain est lourd, avec plus de 1 900

Palestiniens tués et des milliers de blessés. L’Intifada marque une

rupture : elle internationalise la cause palestinienne, pousse Israël Ã

reconnaître l’OLP comme interlocuteur, et débouche sur les accords

d’Oslo en 1993. Elle révèle la centralité de la société civile

palestinienne dans la lutte contre l’occupation et inaugure une nouvelle

phase du conflit israélo-palestinien. |

|

Illustration stylisée représentant trois figures politiques dans une

scène emblématique. Au premier plan, deux hommes se serrent la main :

l’un en costume sombre et lunettes, l’autre en tenue militaire avec

keffieh, incarnant respectivement Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. À

l’arrière-plan, un troisième homme en costume avec cravate rouge,

cheveux gris et sourire bienveillant, se tient debout devant une

silhouette du bâtiment de la Maison-Blanche, identifiant Bill Clinton.

L’ensemble évoque la signature des Accords d’Oslo en 1993, moment

diplomatique majeur dans le processus de paix israélo-palestinien. |

|

Un court

espoir

En 1993,

un court espoir de paix émerge avec la signature des Accords

d’Oslo entre Yitzhak Rabin, Premier ministre

israélien, et Yasser Arafat, président de l’OLP,

sous l’égide de Bill Clinton à Washington.

Ces accords prévoient une reconnaissance mutuelle, la création d’une

Autorité palestinienne autonome dans certaines zones de

Cisjordanie et de Gaza, et un

calendrier de négociations sur les questions sensibles comme Jérusalem,

les réfugiés et les colonies. La poignée de main entre Rabin

et Arafat sur la pelouse de la Maison-Blanche

devient un symbole mondial, mais les espoirs sont vite fragilisés par

les attentats du Hamas, les oppositions internes, et

l’assassinat de Rabin en

1995 |

Illustration dramatique portant le titre LA SECONDE INTIFADA,

montrant plusieurs individus dans un décor ravagé par les

affrontements, avec fumée et ruines en arrière-plan. Certains

portent des keffiehs, l’un lève le poing, d’autres semblent fuir

ou participer à une action. Des soldats armés sont présents,

suggérant une confrontation directe. L’ensemble évoque la

période de soulèvement palestinien du début des années 2000,

marquée par la résistance, la violence et les tensions

politiques.

|

|

La

seconde Intifada

La seconde Intifada, aussi appelée Intifada Al-Aqsa, est un soulèvement

palestinien déclenché le 28 septembre 2000, à la suite de la visite

controversée d’Ariel Sharon sur l’esplanade des Mosquées Ã

Jérusalem-Est. Elle dure jusqu’en 2005 et marque une phase de violence

intense entre Palestiniens et Israéliens.

Contrairement à la première Intifada (1987–1993), largement non armée,

la seconde se caractérise par une militarisation croissante du conflit.

Des attentats-suicides frappent les villes israéliennes, tandis que

l’armée israélienne mène des opérations massives dans les territoires

palestiniens, notamment lors de l’opération Rempart en 2002. Le bilan

humain est lourd : plus de 3 000 Palestiniens et environ 1 000

Israéliens tués. Ce soulèvement survient dans un climat de désillusion

après l’échec des négociations de Camp David II

(juillet 2000) entre Ehud Barak et Yasser

Arafat, sous médiation de Bill Clinton. Il

révèle l’effondrement du processus d’Oslo et la montée

en puissance du Hamas et du Jihad islamique,

au détriment de l’OLP.

La seconde Intifada entraîne une

réoccupation militaire de nombreuses zones autonomes palestiniennes, la

construction du mur de séparation en Cisjordanie, et

une radicalisation des deux sociétés. Elle s’achève progressivement avec

la mort d’Arafat (2004), l’élection de Mahmoud Abbas (2005), et le

retrait israélien unilatéral de Gaza. |

Illustration stylisée représentant un affrontement militaire

entre deux soldats dans un décor de guerre marqué par des

bâtiments détruits, des tanks et des explosions. À gauche, un

combattant en tenue de camouflage et bandeau tient un

lance-roquettes, tandis qu’à droite un soldat casqué arborant

une étoile de David bleue vise avec un fusil. Des missiles

traversent le ciel et un éclair en zigzag sépare les deux

figures, accentuant la violence du conflit. L’ensemble évoque

une confrontation intense dans un contexte de tension

géopolitique et de destruction.

|

|

Une situation bloquée

En 2006, le Hamas, mouvement islamiste

palestinien considéré comme organisation terroriste par l’Union

européenne, les États-Unis et Israël, remporte les élections

législatives palestiniennes. Ce succès électoral entraîne une rupture

avec le Fatah, parti dominant de l’OLP,

et débouche sur une guerre civile palestinienne qui conduit à la prise

de contrôle de la bande de Gaza par le Hamas en juin

2007. Dès lors, les affrontements entre le Hamas et Israël

s’intensifient. Le Hamas lance régulièrement des roquettes

depuis Gaza vers le territoire israélien, visant des villes comme

Sderot, Ashkelon ou Beer-Sheva.

Israël réplique par des opérations militaires ciblées,

des frappes aériennes, et des incursions terrestres, causant la mort de

nombreux Palestiniens, combattants et civils.

Ces échanges violents s’inscrivent dans une dynamique asymétrique : le

Hamas utilise des tactiques de guérilla et des tirs depuis des zones

densément peuplées, tandis qu’Israël mobilise une puissance militaire

supérieure. Les civils palestiniens sont souvent pris au piège,

notamment en raison du blocus imposé sur Gaza depuis 2007, qui limite

les mouvements, les ressources et les infrastructures.

Ce cycle de violence, marqué par des pics

comme l’opération Plomb durci (2008–2009),

Bordure protectrice (2014), ou Gardien des murs

(2021), illustre une situation bloquée où les ripostes militaires ne

débouchent sur aucun règlement politique durable. |

|

Illustration représentant une scène chaotique et violente associée au 7

octobre 2023, montrant plusieurs civils en fuite dans un environnement

ravagé par les flammes et les bombardements. Un homme en chemise rouge

mène le groupe, suivi d’un jeune en gris, d’une fille en robe jaune et

d’une autre personne en haut violet, tous courant dans la panique. À

l’arrière-plan, des habitations sont en feu, le ciel est obscurci par la

fumée et traversé par des projectiles, tandis qu’un soldat armé avance,

renforçant la tension. L’ensemble évoque une situation de guerre ou

d’attaque soudaine, mettant en lumière la peur, la destruction et la

vulnérabilité des civils dans un contexte de conflit intense. |

|

Le 7

octobre 2023

Le 7 octobre 2023 marque le déclenchement d’une attaque sans précédent

du Hamas contre Israël, causant la mort de plus de 1 100 civils

israéliens et entraînant une guerre de grande ampleur dans la bande de

Gaza.

Ce jour-là , à l’aube, le Hamas lance l’opération

« Déluge d’Al-Aqsa », combinant une pluie de

plus de 5 000 roquettes tirées depuis Gaza et une

infiltration terrestre, aérienne et maritime de centaines de

combattants dans le sud d’Israël. Des attaques coordonnées visent des

kibboutzim, des bases militaires et un festival de musique Ã

Re’im, où des civils sont massacrés ou pris en otage. Plus de

1 189 personnes sont tuées en Israël, dont 815

civils, et 251 otages sont capturés et emmenés

à Gaza. L’armée israélienne,

prise de court, réagit par des frappes massives sur la

bande de Gaza, marquant le début d’une guerre prolongée. Le gouvernement

de Benyamin Netanyahou décrète l’état d’urgence,

mobilise les réservistes, et lance une opération terrestre

dans Gaza. Le conflit s’étend ensuite à la Cisjordanie,

au Liban Sud (Hezbollah) et au Yémen (Houthis),

avec des implications régionales et internationales majeures.

L’attaque du 7 octobre 2023 est

considérée comme le jour le plus meurtrier de l’histoire

d’Israël, et comme un tournant stratégique

dans le conflit israélo-palestinien. Elle a provoqué une onde de choc

mondiale, relancé les débats sur la sécurité, la colonisation, le blocus

de Gaza, et les perspectives de paix. |

|