|

| |

|

Description des illustrations |

Illustration |

|

|

L’ellipsoïde de révolution : légèrement aplati aux

pôles et renflé à l’équateur, conséquence directe de la rotation

terrestre.

Le géoïde : surface irrégulière qui tient compte

des variations du champ gravitationnel et du relief terrestre, utilisée

en géodésie pour les mesures de précision.

|

|

La forme de la terre

La forme de la Terre est celle d’un ellipsoïde légèrement aplati

aux pôles et renflé à l’équateur. Cette forme résulte de la rotation de la

planète sur elle-même qui provoque une force centrifuge plus importante à

l’équateur qu’aux pôles. On parle plus précisément de géoïde pour désigner la

forme réelle de la Terre qui tient compte des irrégularités du champ

gravitationnel et des reliefs. Le géoïde correspond à la surface moyenne des

océans prolongée sous les continents et perpendiculaire en tout point à la

direction de la pesanteur. Cette forme complexe est utilisée en géodésie pour

les mesures précises de position et d’altitude. Ainsi bien que la Terre paraisse

sphérique à grande échelle sa forme réelle est légèrement irrégulière et adaptée

aux contraintes physiques de sa structure et de sa rotation. |

|

1. Vue générale du

système géocentrique Une représentation du cosmos antique avec la Terre

immobile au centre et les sphères célestes tournant autour.

2. Portrait de Claude Ptolémée Une évocation artistique du savant antique

avec des instruments comme l’astrolabe et la sphère armillaire.

3. Utilisation médiévale du modèle Scène montrant un astronome médiéval

utilisant le modèle de Ptolémée pour prédire les positions des astres à l’aide

de manuscrits et outils anciens.

|

|

Le

modèle de Ptolémée

Le modèle de Ptolémée place la Terre immobile au centre de l’Univers

avec les astres tournant autour d’elle selon des cercles parfaits. Ce système

géocentrique élaboré au IIe siècle par Claude Ptolémée repose sur l’idée que la

Terre est le centre du cosmos et que tous les corps célestes y sont liés par des

mouvements circulaires. Pour expliquer les trajectoires complexes des planètes

il introduit les notions de déférents et d’épicycles. Les déférents sont de

grands cercles autour de la Terre et les épicycles sont de petits cercles que

les planètes parcourent en même temps que leur centre se déplace sur le

déférent. Ce modèle permettait de prédire les positions des astres avec une

précision raisonnable pour l’époque. Il a dominé la pensée astronomique pendant

plus de mille ans influençant la science et la philosophie médiévales. Ce

système a été remis en question à la Renaissance avec l’apparition du modèle

héliocentrique de Copernic qui place le Soleil au centre du système solaire. Le

modèle de Ptolémée reste un exemple historique de tentative d’explication du

mouvement des astres par des moyens géométriques et sans connaissance des lois

physiques sous-jacentes |

|

Le premier croquis montre

une galaxie remplie d’étoiles pour illustrer leur abondance dans l’univers.

Le deuxième représente le cycle de vie des étoiles, depuis la nébuleuse

jusqu’aux stades finaux comme la naine blanche, l’étoile à neutrons ou le trou

noir.

Le troisième illustre l’interaction gravitationnelle entre galaxies,

évoquant leur danse cosmique.

Le quatrième montre un faisceau lumineux traversant l’espace, symbolisant le

voyage de la lumière à travers l’univers.

Le cinquième présente des étoiles en combustion, en explosion et en

renaissance, soulignant les processus dynamiques de l’évolution stellaire.

Le sixième évoque le théâtre cosmique avec des planètes et des lunes lointaines

et cachées.

Le septième montre une scène spatiale sombre et silencieuse, mettant en avant le

calme de l’univers.

Le huitième croquis célèbre la beauté poétique du cosmos avec une scène

colorée et éclatante. |

|

Des

myriades et des myriades d'étoiles

Des myriades et

des myriades d’étoiles dans l’univers une profusion scintillante qui défie le

vide chaque point lumineux une histoire une naissance une mort une danse

gravitationnelle dans l’immensité sidérale elles peuplent les galaxies en

spirales en amas en filaments tissés dans le tissu cosmique leur lumière voyage

des milliards d’années pour atteindre nos yeux témoins minuscules d’un spectacle

ancien et infini elles brûlent elles explosent elles s’effondrent elles

renaissent forgeant les éléments de la vie dans leur cœur incandescent et

pourtant malgré leur nombre incalculable l’univers reste vaste sombre silencieux

un théâtre où la lumière lutte contre l’oubli et où chaque étoile rappelle que

même dans l’immensité il y a des foyers de chaleur et de beauté. |

|

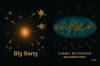

La première image

représente l’histoire de l’univers sous forme de cône temporel partant du Big

Bang et s’élargissant vers le présent et le futur, avec des étapes clés comme

l’inflation, le fond diffus cosmologique, les âges sombres, la formation des

galaxies et l’expansion accélérée. La deuxième image montre une structure

galactique centrée sur une source lumineuse bleue, entourée de corps célestes en

orbite dans un motif spiralé, le tout sur un fond spatial quadrillé évoquant la

courbure de l’espace-temps. La troisième image illustre l’expansion de l’univers

depuis le Big Bang, avec un cône coloré allant du rouge au bleu, traversé par

des galaxies et des étoiles, et surmonté d’un quadrillage symbolisant la

structure dynamique de l’espace-temps.

|

|

L'Univers est surtout vide

L’éloignement des objets qui composent l’univers est une conséquence de

l’expansion cosmique. Depuis le Big Bang, l’espace lui-même se dilate, ce qui

entraîne un accroissement des distances entre les galaxies. Ce phénomène n’est

pas dû à un mouvement dans l’espace mais à l’étirement de l’espace lui-même.

Plus une galaxie est éloignée de nous, plus sa lumière est décalée vers le

rouge, ce qui indique qu’elle s’éloigne à grande vitesse. Cette observation a

été formulée par Edwin Hubble au XXe siècle et constitue l’un des fondements de

la cosmologie moderne. L’expansion de l’univers est décrite par la métrique de

Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker et modélisée par les équations de la

relativité générale. Elle implique que l’univers n’a pas de centre d’expansion

et que chaque point de l’espace voit les autres s’éloigner. Ce phénomène se

poursuit aujourd’hui et semble même s’accélérer sous l’effet d’une énergie noire

encore mal comprise. |

|

La première image

représente une galaxie spirale vue de face, probablement Andromède. Elle montre

un noyau lumineux entouré de bras spiraux riches en étoiles, gaz et poussière,

avec un fond étoilé parsemé d’objets célestes.

La seconde image illustre l’échelle de l’univers en une série de

structures cosmiques croissantes : système solaire, nuage interstellaire local,

bulle locale, bras d’Orion, Voie lactée, groupe local, superamas de la Vierge et

univers observable. Chaque niveau est clairement identifié, offrant une vue

hiérarchique de notre position dans le cosmos.

|

|

La voie

lactée

La Voie lactée est la

galaxie dans laquelle se trouve notre système solaire. Elle apparaît comme une

bande blanchâtre dans le ciel nocturne, formée par la lumière de milliards

d’étoiles trop éloignées pour être distinguées individuellement. Cette galaxie

est une spirale barrée, contenant environ 100 à 400 milliards d’étoiles, ainsi

que du gaz, de la poussière et de la matière noire. Elle mesure environ 100 000

années-lumière de diamètre. Le Soleil se situe à environ 27 000 années-lumière

du centre galactique, dans un bras appelé le bras d’Orion. La Voie lactée tourne

sur elle-même, et cette rotation influence la dynamique des étoiles et des

nébuleuses. Elle fait partie d’un groupe local de galaxies, comprenant notamment

Andromède et le Triangle. L’étude de la Voie lactée permet de mieux comprendre

la formation des galaxies, l’évolution stellaire et la structure de l’univers.

|

|

La première image présente

une comparaison visuelle des trois types d’amas stellaires : les associations

stellaires sont représentées par des étoiles dispersées et peu liées, les amas

ouverts montrent un regroupement modéré d’étoiles bleues comme les Pléiades, et

les amas globulaires apparaissent comme une sphère dense d’étoiles anciennes,

illustrant leur forte concentration et leur ancienneté.

La deuxième image adopte un style schématique avec un fond beige et des étoiles

stylisées en noir, où les associations stellaires sont peu compactes et jeunes,

les amas ouverts sont plus concentrés et issus d’un même nuage moléculaire, et

les amas globulaires sont très denses et anciens, situés hors du plan

galactique.

La troisième image reprend cette typologie avec une esthétique manuscrite et une

texture parcheminée, en soulignant que les associations sont transitoires, les

amas ouverts sont visibles dans le disque galactique et les amas globulaires

sont sphériques et localisés dans le halo galactique, offrant une synthèse

claire des caractéristiques structurelles et dynamiques de chaque type d’amas. |

|

Les amas

d'étoiles

Un amas d’étoiles

est un regroupement d’étoiles liées gravitationnellement, formées ensemble dans

un même nuage moléculaire. Il existe deux grands types d’amas. Les amas ouverts

sont composés de quelques dizaines à quelques milliers d’étoiles jeunes, souvent

bleues, situées dans le disque des galaxies. Ils sont peu denses et se

dispersent avec le temps. Les Pléiades et les Hyades sont des exemples visibles

à l’œil nu. Les amas globulaires, eux, sont très denses, sphériques, et

contiennent des centaines de milliers à des millions d’étoiles très anciennes.

Ils orbitent autour du centre des galaxies, en dehors du disque. Omega Centauri

et M13 sont parmi les plus connus. Les amas stellaires sont des laboratoires

naturels pour étudier l’évolution stellaire car leurs étoiles ont le même âge et

la même composition chimique. Leur cohésion est assurée par la gravitation, mais

ils peuvent se dissoudre sous l’effet des interactions internes et des

perturbations galactiques.

|

|

Voici une illustration

inspirée de ton paragraphe : un vaste paysage cosmique où des milliards de

galaxies de formes variées — spirales, elliptiques, irrégulières — s’entrelacent

dans une toile de filaments lumineux. On y voit des nébuleuses colorées, des

étoiles en formation, des trous noirs discrets, des planètes isolées, et des

nuages de gaz et de poussières. Chaque galaxie semble être un monde autonome,

une archive du temps, baignée dans une lumière qui a traversé des milliards

d’années.

|

|

Des

Milliards de galaxies

Des milliards de

galaxies peuplent l’univers, chacune contenant des milliards d’étoiles, des

nébuleuses, des trous noirs, des planètes, des gaz et des poussières. Elles se

regroupent en amas, en filaments, en structures colossales qui dessinent une

toile cosmique. Certaines sont spirales, d’autres elliptiques ou irrégulières.

Leur lumière met des millions voire des milliards d’années à nous parvenir.

Elles naissent, évoluent, fusionnent, meurent. Leur diversité reflète l’histoire

de l’univers, ses lois physiques, ses mystères encore insondables. Chaque

galaxie est un monde en soi, une archive du temps, un laboratoire naturel.

L’observation de ces galaxies nous permet de comprendre la matière noire,

l’énergie sombre, l’expansion cosmique. Elles sont les témoins silencieux d’un

passé lointain, les balises d’un avenir inconnu.

|

|

L’image montre quatre types

de galaxies réparties en quadrants. En haut à gauche, une galaxie spirale avec

un noyau lumineux doré et des bras bleus enroulés, parsemés de zones rosées de

formation stellaire. En haut à droite, une galaxie elliptique de forme ovale,

uniforme et jaunâtre, avec un noyau brillant qui s’estompe vers l’extérieur. En

bas à gauche, une galaxie irrégulière au centre dense, entourée de structures

chaotiques et de teintes bleues et rouges indiquant des régions de naissance

d’étoiles. En bas à droite, une galaxie spirale barrée avec une barre centrale

brillante et des bras moins définis, contenant des zones de formation stellaire.

Le fond est sombre, parsemé d’étoiles de différentes tailles et luminosités.

|

|

A quoi

ressemblent les galaxies ?

Les galaxies sont

des ensembles gigantesques d’étoiles, de gaz, de poussière et de matière noire,

liés par la gravité et organisés selon différentes formes. Certaines galaxies

ont une forme spirale, avec un noyau central lumineux et des bras enroulés

autour, comme la Voie lactée ou Andromède. D’autres sont elliptiques, plus ou

moins sphériques ou allongées, avec une structure uniforme et peu de gaz. Les

galaxies irrégulières n’ont pas de forme définie et présentent des zones

chaotiques de formation d’étoiles. Leur taille varie de quelques milliers à

plusieurs centaines de milliards d’étoiles. Elles peuvent contenir des trous

noirs supermassifs en leur centre et sont souvent regroupées en amas ou

superamas. Leur apparence dépend de leur âge, de leur composition, de leur

environnement et de leurs interactions avec d’autres galaxies.

|

|

L’image est divisée en deux

parties. À gauche, plusieurs galaxies sont représentées avec des flèches

pointant dans différentes directions, illustrant leur éloignement progressif dû

à l’expansion de l’univers. Les flèches sont plus longues pour les galaxies plus

éloignées, ce qui montre que plus une galaxie est distante, plus elle s’éloigne

rapidement. À droite, un schéma concentrique montre l’univers en expansion

depuis un point central lumineux nommé Big Bang. Les cercles successifs

représentent les étapes de cette expansion jusqu’à aujourd’hui, avec un dégradé

de couleurs allant du orange chaud au bleu sombre. Ce visuel illustre la

dilatation de l’espace et la chronologie cosmique depuis l’origine.

|

|

Les

galaxies s'éloignent

Les

galaxies s’éloignent les unes des autres en raison de l’expansion de l’univers.

Ce phénomène ne correspond pas à un déplacement dans l’espace mais à une

dilatation de l’espace lui-même. Plus une galaxie est éloignée, plus sa lumière

est décalée vers le rouge, ce qui indique qu’elle s’éloigne rapidement. Ce

décalage spectral cosmologique a été observé par Edwin Hubble en 1929 et

confirmé par la relativité générale. L’expansion est homogène et isotrope, ce

qui signifie qu’elle se produit de manière uniforme dans toutes les directions.

Ce mouvement n’affecte pas la taille des galaxies elles-mêmes car leur gravité

interne les maintient cohérentes. Ce phénomène implique qu’au passé l’univers

était plus dense et plus chaud, ce qui soutient le modèle du Big Bang.

|

|

L’image est composée de

deux parties. À gauche, le Big Bang est représenté par un point lumineux orange

intense entouré de particules et de noyaux atomiques qui s’éloignent dans toutes

les directions, illustrant l’expansion initiale de l’univers et la formation des

premiers éléments. À droite, une carte ovale du fond diffus cosmologique montre

des variations de température et de densité en bleu, vert, jaune et orange,

correspondant aux traces du rayonnement fossile issu du Big Bang. Des symboles

d’atomes et de liaisons sont associés à cette carte pour indiquer la présence

d’hydrogène neutre à cette époque. L’ensemble est posé sur un fond spatial

sombre parsemé d’étoiles.

|

|

Qu'est-ce que le big-bang ?

Le Big Bang est le modèle cosmologique qui décrit l’origine et l’évolution de

l’univers à partir d’un état initial extrêmement dense et chaud. Il ne s’agit

pas d’une explosion dans l’espace mais d’une expansion rapide de l’espace

lui-même. Il y a environ 13,8 milliards d’années, toute la matière et l’énergie

de l’univers étaient concentrées en un point minuscule. En une fraction de

seconde, cet univers primordial s’est dilaté, donnant naissance aux particules

élémentaires, puis aux noyaux atomiques. Environ 380 000 ans plus tard, les

premiers atomes se sont formés et la lumière a pu circuler librement, produisant

le rayonnement fossile que l’on observe encore aujourd’hui. Ce modèle est

soutenu par plusieurs observations comme le décalage vers le rouge des galaxies,

la distribution des éléments légers et le fond diffus cosmologique. Le Big Bang

marque le début de l’espace, du temps et de la matière telle que nous la

connaissons.

|

|