|

| |

|

Description des illustrations |

Illustration |

|

|

Voici une illustration associée à ton paragraphe sur la Gaule

romaine. Elle représente les quatre provinces (Lyonnaise, Aquitaine, Belgique,

Narbonnaise),

la ville de Lugdunum comme capitale, des scènes de vie romaine (thermes,

théâtre, arènes), des infrastructures comme les routes et aqueducs, des Gaulois

romanisés en toges, des soldats romains, et une transition vers le christianisme

avec une église en construction.

|

|

La Gaule romaine

La

Gaule romaine est le territoire conquis par Rome à partir de 52 av. J.-C. après

la défaite de Vercingétorix à Alésia. Elle est intégrée à l’Empire romain

jusqu’en 486 apr. J.-C. et organisée en quatre provinces : la Lyonnaise,

l’Aquitaine, la Belgique et la Narbonnaise. La conquête romaine s’inscrit dans

une dynamique d’expansion méditerranéenne amorcée dès le VIIIe siècle av. J.-C.

par Rome. Après avoir vaincu Carthage lors des guerres puniques, Rome s’impose

comme puissance dominante. En Gaule, la fragmentation des tribus gauloises

empêche une résistance unifiée. Les Romains ne détruisent pas les structures locales

mais les intègrent progressivement. L’aristocratie gauloise est incorporée dans

l’élite municipale et sénatoriale. En 212, la citoyenneté romaine est étendue à

tous les hommes libres de l’Empire. Les Gaulois adoptent le mode de vie romain :

thermes, théâtres, arènes, aqueducs et voies romaines structurent les cités.

Lugdunum (Lyon) devient la capitale des Gaules. Le quadrillage urbain romain

s’impose avec le Cardo Maximus et le Decumanus Maximus. Le latin devient langue

dominante aux côtés du gaulois. Le christianisme s’implante au IIe siècle et

devient religion officielle en 380. Malgré quelques révoltes, la romanisation

est rapide et profonde. La chute de l’Empire romain d’Occident en 476 et la

victoire de Clovis à Soissons en 486 marquent la fin de la Gaule romaine. |

| Un soldat romain casqué, capé de rouge et armé d’un bouclier rond et

d’un glaive, se tient en posture défensive à gauche de la scène. Face à

lui, sur la droite, un groupe de guerriers barbares en tunique grossière

et armés de lances charge avec détermination. Le chef barbare, au

centre, porte deux lances, une chevelure longue et une expression

farouche. En arrière-plan, un village aux toits rouges et aux murs de

pierre est niché dans un paysage montagneux. L’ensemble est traité en

tons sépia, évoquant une fresque historique où s’affrontent ordre romain

et fureur germanique. |

|

Le

danger arrive de l'Est

Contexte

gallo-romain

La Gaule, intégrée à l’Empire romain dès -52, connaît une longue période

de paix relative, structurée par des voies, des villes, des cultes et

une administration romaine. Les élites gauloises adoptent les usages

romains, les cités prospèrent, et la romanisation s’étend jusqu’aux

campagnes.

Déclin impérial et vulnérabilité À partir du IIIe siècle,

l’Empire romain s’affaiblit. Les légions se retirent, les frontières

deviennent poreuses. La Gaule, en particulier le nord-est, devient

vulnérable. Les routes ne sont plus sûres, les villes se fortifient, les

campagnes se désertifient.

Menace venue de l’est Les peuples germaniques, poussés par la

pression hunnique, franchissent le Rhin. Alamans, Francs, Vandales,

Burgondes et Wisigoths entrent en Gaule. Certains pillent, d’autres

s’installent. Rome tente de négocier, recrute des mercenaires germains,

mais perd le contrôle.

Transition vers les royaumes La Gaule romaine ne s’effondre pas

brutalement. Des évêques, des chefs militaires et des aristocrates

locaux prennent le relais. Les structures romaines persistent, mais se

fragmentent. Les royaumes barbares émergent sur les ruines de

l’administration impériale. Le royaume franc, issu de cette transition,

s’imposera progressivement comme héritier de la Gaule romanisée. |

Voici une illustration historique créée pour accompagner ton article sur

les migrations barbares et la fin de l’Empire romain d’Occident :

Elle représente une scène typique du Ve siècle : des guerriers

germaniques (probablement Francs ou Alamans) en discussion avec un

officier romain, sur fond de déplacement de populations, de cavaliers,

de chariots et de soldats. On y retrouve :

Des guerriers germaniques avec casques coniques, capes, boucliers et

lances.

Un officier romain en armure segmentée (lorica segmentata), avec cape

rouge.

Des cavaliers, fantassins, civils et chariots en arrière-plan, évoquant

les migrations.

Une ambiance de négociation plutôt que de combat, soulignant le

caractère diplomatique de nombreux déplacements. |

|

Francs

et autres peuples barbares

Les Francs sont une confédération de tribus germaniques apparue au IIIe

siècle, regroupant notamment les Saliens, les Bructères, les Chamaves,

les Chattes et les Sicambres. Ils s’installent progressivement en Gaule,

d’abord comme mercenaires romains, puis comme fœderati chargés de

défendre la frontière nord-est. Contrairement aux Goths ou aux Lombards,

ils ne conservent pas de mythes d’origine scandinave ni de traditions

unifiées. Les Alamans,

voisins des Francs, forment aussi une confédération guerrière active sur

le Rhin supérieur. Les Burgondes, originaires de l’est de l’Europe,

s’établissent en Sapaudia (future Bourgogne) avec l’accord de Rome. Les

Wisigoths, issus des Goths orientaux, s’installent en Aquitaine après

avoir été autorisés à entrer dans l’Empire en 418. Les Vandales, Suèves

et Alains franchissent le Rhin en 406 et traversent la Gaule vers

l’Hispanie puis l’Afrique du Nord. Les Huns, cavaliers nomades venus des

steppes asiatiques, provoquent un effet domino en poussant ces peuples

vers l’ouest. Leur incursion en Gaule culmine en 451 à la bataille des

Champs Catalauniques. Ces mouvements successifs ne sont pas des

invasions brutales mais des migrations complexes, souvent négociées avec

Rome, qui conduisent à la formation de royaumes barbares sur les ruines

de l’Empire romain d’Occident. |

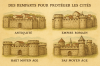

Voici l’illustration réalisée pour accompagner ton article sur les

remparts urbains :

Elle présente l’évolution des fortifications urbaines à travers quatre

périodes :

Antiquité : murs en blocs grossiers, tours carrées, porte

semi-circulaire.

Empire romain : enceintes plus techniques avec tours

semi-circulaires, portes monumentales et organisation rationnelle.

Haut Moyen Âge : murs épais, tours crénelées, donjon

cylindrique, église à clocher pointu.

Bas Moyen Âge : remparts avec mâchicoulis, tours à toit

conique, portcullis, densité urbaine accrue. |

|

Des

remparts pour protéger les cités

Les

remparts sont des structures défensives construites autour des cités

pour prévenir les incursions ennemies. Dès l’Antiquité, les villes

méditerranéennes s’entourent de murs en pierre, parfois renforcés de

tours et de portes monumentales. Sous l’Empire romain, les enceintes

urbaines deviennent plus techniques, intégrant bastions, casemates et

chemins de ronde. Au Moyen Âge, les remparts s’adaptent aux progrès de

l’artillerie, avec des murs plus épais, des talus amortisseurs et des

mâchicoulis. Ils servent aussi à contrôler les accès, percevoir des

taxes et affirmer le prestige de la cité. Leur entretien mobilise des

ressources importantes et témoigne de la capacité d’organisation des

pouvoirs urbains. |

| L’image représente une scène historique de conversion religieuse ou

d’interaction entre des peuples nordiques et le clergé chrétien. Au

centre, un chef barbare vêtu de rouge et de vert tient une grande croix

en bois et dialogue avec un évêque chrétien vêtu de riches ornements

blancs et dorés. L’évêque, les mains ouvertes, semble prêcher ou

expliquer. Autour d’eux, des guerriers nordiques en casques, avec

boucliers et épées, observent la scène, tandis que des moines ou clercs

accompagnent le prélat. En arrière-plan, une ville médiévale aux

bâtiments de pierre et tours suggère un cadre européen du haut Moyen

Âge. La scène illustre la christianisation progressive des peuples

nordiques et leur intégration dans les structures religieuses et

politiques de l’Europe médiévale. |

|

Les

Barbares font souche

Après leur installation dans l’Empire romain d’Occident, les peuples

dits barbares ne se contentent pas d’occuper les territoires : ils s’y

enracinent. Les Francs, Wisigoths, Burgondes ou Vandales fondent des

royaumes durables, adoptent le latin comme langue administrative et

intègrent progressivement les élites locales. Le christianisme joue un

rôle central dans cette intégration, favorisant les alliances entre

chefs barbares et clergé romain. Les structures romaines, comme les

villes, les routes et les lois, sont souvent conservées et adaptées.

Cette sédentarisation transforme les anciens envahisseurs en bâtisseurs

de nouvelles sociétés, mêlant traditions germaniques et héritage romain. |

À gauche (Intérêt public)

Un empereur romain en toge rouge, couronné de laurier, trône devant des

colonnes impériales.

Des soldats gardent une muraille fortifiée, incarnant la défense des

frontières.

Des citoyens modestes reçoivent des ordres ou des aides, illustrant la

stabilité administrative et la fiscalité.

À droite (Intérêt privé)

Un évêque en habits liturgiques prêche devant des pauvres tout en

protégeant un coffre d’or, symbolisant l’ambiguïté entre charité et

préservation des biens ecclésiastiques.

Des sénateurs discutent dans une villa luxueuse, incarnant les

stratégies patrimoniales et politiques des élites. |

|

Intérêt

public et intérêt privé

Dans

l’Empire romain du IVe siècle, l’intérêt public est incarné par la

défense des frontières, la stabilité administrative et la diffusion du

christianisme comme religion d’État. Il repose sur l’autorité impériale,

la fiscalité et l’entretien des infrastructures. L’intérêt privé, quant

à lui, se manifeste dans les stratégies des élites sénatoriales, des

grands propriétaires et des évêques, qui cherchent à préserver leurs

domaines, leur influence et leurs privilèges. La montée du pouvoir

ecclésiastique brouille les frontières entre les deux sphères, car les

évêques défendent à la fois les pauvres (intérêt public) et les biens de

l’Église (intérêt privé). Ce chevauchement contribue à la transformation

des institutions et à l’émergence de pouvoirs locaux. |

|

Cette image représente le baptême solennel de Clovis,

roi des Francs, par un évêque vêtu d’habits liturgiques richement ornés,

portant une mitre et tenant une crosse. L’évêque impose sa main sur la

tête de Clovis, qui est agenouillé devant un

baptistère, vêtu d’un manteau rouge. La scène se déroule dans une

église, identifiable par son architecture religieuse et l’atmosphère

sacrée. Plusieurs personnages assistent à la cérémonie en arrière-plan,

témoins de cet événement historique majeur qui marque la conversion de

Clovis au christianisme et le début de l’alliance entre

la monarchie franque et l’Église. |

|

Le baptême de Clovis, fondement

de l'Eglise catholique de France

Le baptême de Clovis en 496 à

Reims est considéré comme l’acte fondateur de l’Église

catholique en France. En recevant le sacrement des mains de l’évêque

Rémi, le roi des Francs choisit de se convertir au

christianisme catholique, se distinguant ainsi des autres souverains

barbares restés fidèles à l’arianisme. Ce geste dépasse la dimension

religieuse, il devient un acte politique et culturel majeur. En adoptant

la foi catholique, Clovis unit son peuple autour d’une

croyance commune, renforce son autorité et légitime son pouvoir auprès

des populations gallo-romaines déjà christianisées. Ce baptême inaugure

une alliance durable entre la monarchie française et l’Église, alliance

qui marquera l’histoire du royaume pendant des siècles. L’événement est

perçu comme le socle de l’identité française, faisant de Clovis

un nouveau Constantin, père fondateur de la France

chrétienne. |

|