|

| |

|

Description des illustrations |

Illustration |

|

| Carte historique représentant la Gaule au Ve siècle avec ses divisions

politiques et administratives. Le Royaume des Francs est situé au

nord-est, le Royaume des Wisigoths au sud-ouest autour de Toulouse, et

le Royaume des Burgondes à l’est autour de la Sapaudie. Le diocèse des

Gaules couvre la partie centrale et occidentale avec Trèves comme ville

marquée, tandis que le diocèse de la Viennoise occupe le sud-est avec

Arles et Lyon indiquées. La Méditerranée est visible en bas de la carte,

l’Océan Atlantique à gauche. Les frontières sont tracées en noir, les

régions colorées en orange et vert pâle, les fleuves comme la Loire, la

Seine, le Rhône et le Rhin sont représentés en bleu. La typographie est

claire, les noms de régions en capitales, les villes en minuscules.

L’ensemble évoque la transition entre l’administration romaine et

l’installation des royaumes barbares. |

|

La Gaule au

Vème Siècle

La Gaule au Ve siècle est un territoire en transition marqué par

l’effondrement progressif de l’autorité romaine et l’installation durable de

peuples germaniques.

Au début du siècle, la Gaule est encore administrativement intégrée à

l’Empire romain d’Occident. Elle est divisée en deux grands diocèses civils :

celui des Gaules avec Trèves pour capitale et celui de la Viennoise avec Arles

comme centre administratif. Ces diocèses regroupent au total dix-sept provinces

et plus d’une centaine de cités. Ce maillage hérité de Rome reste fonctionnel

malgré les bouleversements. Le 31 décembre 406, des groupes vandales, alains et

suèves franchissent le Rhin gelé. Cette percée déclenche une série de

dévastations qui affectent toute la Gaule sauf la Provence. Trèves est détruite

et l’administration impériale se replie à Arles. En 407, le général Constantin

est proclamé empereur par ses troupes en Bretagne et traverse la Manche pour

défendre la Gaule. Il s’installe à Arles, mais ne parvient pas à repousser les

envahisseurs du nord. Les Wisigoths, menés par Alaric, envahissent l’Italie et

prennent Rome en 410. En Gaule, ils obtiennent en 418 un fœdus leur permettant

de s’installer en Aquitaine, amorçant la formation du royaume wisigoth. D’autres

peuples comme les Burgondes s’installent en Sapaudie (future Bourgogne) avec

l’accord de Rome. Le tissu urbain et administratif romain reste en place, mais

il est progressivement investi par les élites barbares et l’Église. Les cités

deviennent des sièges épiscopaux. Le christianisme, déjà bien implanté depuis le

IIe siècle, devient la structure dominante. L’Église prend en charge

l’encadrement moral, social et parfois judiciaire des populations. En 476, la

déposition de Romulus Augustule marque symboliquement la fin de l’Empire romain

d’Occident. Pourtant, en Gaule, les structures romaines perdurent sous des

formes adaptées. Le domaine de Soissons, dirigé par Syagrius, résiste jusqu’en

486 avant d’être conquis par Clovis.La Gaule du Ve siècle est donc un espace de

superposition entre romanité tardive, christianisation croissante et

implantation progressive de royaumes barbares. Elle ne connaît pas une rupture

brutale mais une transformation continue des cadres politiques, sociaux et

religieux |

| L’image représente Clovis en position centrale, vêtu d’une cotte de

mailles et d’un manteau rouge bordé d’or, tenant une épée dans la main

droite et un bouclier rond en bois dans la gauche. Il porte une couronne

dorée et arbore une expression résolue. Derrière lui, des soldats francs

en armure, casqués et armés de lances, se tiennent en formation. À

droite, un évêque en robe blanche et mitre bénit la scène en tenant une

grande croix, symbolisant l’alliance religieuse. Un étendard rouge orné

d’un emblème doré flotte à l’arrière-plan. Le ciel tourmenté, chargé de

nuages dramatiques, accentue le ton épique et historique de la

composition. L’ensemble évoque la fusion du pouvoir militaire, royal et

religieux dans l’ascension de Clovis. |

|

Une

ascension fulgurante

Clovis devient roi des Francs saliens en 481 à l’âge de

quinze ans et transforme en trois décennies un petit royaume autour de

Tournai en une puissance dominante en Gaule.

Issu de la dynastie mérovingienne, fils de Childéric Ier, il

hérite d’un territoire limité mais stratégique. Très vite, il élimine

ses rivaux francs et lance une série de campagnes militaires. En 486, il

bat Syagrius, dernier représentant de l’autorité romaine en Gaule, à

Soissons. Cette victoire marque la fin de la romanité politique dans le

nord de la Gaule et l’émergence du pouvoir franc. Clovis poursuit son

expansion vers l’est et affronte les Alamans à Tolbiac en 496. Selon la

tradition rapportée par Grégoire de Tours, c’est à cette occasion qu’il

invoque le Dieu chrétien et promet de se convertir s’il remporte la

bataille. Sa victoire est suivie de son baptême à Reims par l’évêque

Remi, événement fondateur qui scelle l’alliance entre les Francs et

l’Église catholique. Cette conversion distingue Clovis des autres rois

barbares majoritairement ariens. Elle lui permet de rallier les élites

gallo-romaines et de légitimer son autorité sur les territoires conquis.

Il devient le protecteur de l’Église et le garant de l’unité religieuse.

Clovis continue ses conquêtes en annexant les royaumes francs voisins,

puis en affrontant les Burgondes et les Wisigoths. En 507, il bat Alaric

II Vouillé et s’empare de l’Aquitaine. Il installe son autorité sur une

grande partie de la Gaule, tout en maintenant une administration

inspirée du modèle romain. À sa mort en 511, Clovis laisse un royaume

puissant, chrétien et centralisé, partagé entre ses fils selon la

coutume franque. Son ascension fulgurante repose sur une stratégie

militaire efficace, une habileté politique remarquable et une alliance

décisive avec l’Église catholique |

| L’image représente une scène historique centrée sur la confrontation

entre Clovis et Syagrius lors de la bataille de Soissons en 486. Clovis,

à gauche, porte un casque métallique à nasal, une cotte de mailles et un

manteau rouge fixé par une broche dorée. Il tient une lance dans la main

droite et repose sa main gauche sur le pommeau de son épée. Syagrius, à

droite, est vêtu d’un manteau pourpre et d’une tunique verte, avec une

expression inquiète et les mains levées dans un geste de supplication ou

de justification. Derrière eux, des soldats en armure sont visibles,

certains portant des casques à protège-joues et des boucliers ronds ou

rectangulaires. À l’arrière-plan, on distingue une ville fortifiée aux

murs de pierre, des bannières franques et un ciel sombre chargé de

nuages. L’ensemble évoque la chute du dernier bastion romain en Gaule et

la montée en puissance du royaume franc. |

|

Vaincre

d'abord les Romains

En 486, Clovis affronte Syagrius, dernier représentant de l’autorité

romaine en Gaule, lors de la bataille de Soissons. Cette victoire marque

la fin du royaume des Romains et le début de l’expansion franque.

Syagrius, fils du général Aegidius, gouverne un territoire

autonome entre la Meuse et la Loire, héritier des structures militaires

romaines. Il ne porte pas le titre de roi mais est considéré comme tel

par les peuples voisins. Clovis, jeune roi des Francs saliens, s’allie à

Ragnacaire et lance une offensive contre Soissons, capitale du royaume

romain. Les troupes franques s’emparent de Senlis, Beauvais, Soissons et

Paris. Syagrius est vaincu et fuit chez Alaric II, roi des Wisigoths.

Clovis exige son extradition et obtient sa livraison l’année suivante.

Syagrius est exécuté. Clovis installe son autorité sur le nord de la

Gaule et s’empare des structures administratives romaines. Cette

victoire permet à Clovis de se poser en successeur des Romains et de

légitimer son pouvoir auprès des élites gallo-romaines. Il conserve les

cadres ubains, les évêchés et les institutions locales, amorçant une

fusion entre traditions romaines et pouvoir franc. |

| L’image est divisée en trois sections horizontales, chacune représentant

un groupe religieux du Ve siècle en Gaule. À gauche, sous le titre

«CATHOLIQUES», un évêque vêtu d’une mitre et tenant une crosse bénit un

fidèle, tandis qu’un baptême est administré à un homme agenouillé par un

autre personnage en tunique, le tout devant une église de style roman.

Au centre, sous le titre «PAÏENS», un homme barbu en robe lève les mains

devant une statue féminine casquée tenant une corne d’abondance, avec un

temple rural en arrière-plan et un jeune homme au bâton observant la

scène. À droite, sous le titre «ARIENS», un roi germain en armure et

casque ailé brandit une lance et un bouclier, accompagné d’un jeune

guerrier en cape tenant une épée, le tout devant une palissade et une

hutte. Le style est inspiré des manuscrits médiévaux, avec des contours

noirs marqués, une palette chaude et une texture parcheminée. |

|

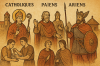

Catholiques, païens et ariens

Au Ve siècle, la Gaule est religieusement fragmentée entre catholiques

nicéens, païens polythéistes et ariens germaniques, chacun porteur d’un

modèle de pouvoir et d’identité distinct.

Le catholicisme, issu du concile de Nicée en 325, s’est

progressivement imposé dans les villes gallo-romaines. Les évêques

deviennent des figures centrales, garants de l’ordre et de la continuité

administrative. Le baptême de Clovis vers 496 renforce cette tendance en

associant pouvoir royal et foi catholique. Cette alliance entre les

Francs et l’Église catholique distingue Clovis des autres rois barbares.

Le paganisme, bien que marginalisé, subsiste dans les campagnes et

certaines élites. Les cultes traditionnels liés aux divinités romaines

ou locales persistent jusqu’au IVe siècle et parfois au-delà. Les

fouilles archéologiques montrent une lente disparition des sanctuaires

païens, surtout dans les zones rurales. L’arianisme, doctrine chrétienne

rejetée par Nicée, est adopté par plusieurs peuples germaniques comme

les Wisigoths, les Burgondes et les Ostrogoths. Il affirme que le Christ

est inférieur au Père, ce qui le rend incompatible avec le dogme

catholique. Les rois ariens tolèrent souvent les catholiques mais

restent exclus des alliances ecclésiastiques. La conversion de Clovis au

catholicisme crée un clivage politique et religieux. Il devient le seul

roi barbare chrétien nicéen, ce qui lui permet de rallier les évêques et

les élites gallo-romaines. Cette distinction religieuse devient un

levier d’expansion et de légitimation. La Gaule du Ve siècle est donc un

espace de coexistence religieuse où le catholicisme urbain s’impose

progressivement, le paganisme rural décline, et l’arianisme germanique

structure les royaumes voisins. Cette diversité reflète les tensions

entre romanité, barbarie et christianisation. |

| Cette scène dramatique montre Clovis en armure, le regard tourné vers le

ciel, criant "Dieu de Clotilde, viens à mon secours !" au cœur d’une

bataille chaotique. La lumière divine qui perce les nuages symbolise

l’intervention du Dieu chrétien, tandis que Clotilde, en arrière-plan,

incarne la foi et l’influence spirituelle. L’image capture à la fois la

tension militaire et le basculement religieux, fondement de l’alliance

entre les Francs et l’Église catholique. |

|

"Dieu de

Clotilde, viens à mon secours !"

Lors de la bataille de Tolbiac en 496, Clovis, en difficulté face aux

Alamans, invoque le Dieu de son épouse chrétienne Clotilde dans un cri

de détresse devenu célèbre : "Dieu de Clotilde, viens à mon secours !"

Ce moment marque un tournant décisif dans l’histoire religieuse

et politique de la Gaule. Jusqu’alors païen, Clovis avait résisté aux

exhortations de Clotilde à se convertir au christianisme. Mais face à la

déroute imminente de ses troupes, il abandonne ses dieux traditionnels

et s’adresse au Dieu chrétien. Selon Grégoire de Tours, il promet de se

faire baptiser s’il obtient la victoire. La bataille bascule en faveur

des Francs. Les Alamans, voyant leur roi tué, se rendent. Clovis

interprète cette victoire comme une réponse divine et tient sa promesse.

Il reçoit le baptême à Reims par l’évêque Remi, probablement le jour de

Noël. Ce geste religieux n’est pas seulement personnel. Il scelle

l’alliance entre le pouvoir franc et l’Église catholique, distingue

Clovis des rois ariens et lui permet de rallier les élites

gallo-romaines. Le cri "Dieu de Clotilde, viens à mon secours !" devient

le symbole d’une conversion stratégique et fondatrice pour l’histoire de

France. |

| Scène de baptême dans une église médiévale. Au centre, un évêque coiffé

d’une mitre et tenant une crosse pose sa main sur la tête d’un homme

agenouillé vêtu d’un manteau rouge, penché au-dessus d’une cuve

baptismale remplie d’eau. À droite, un jeune clerc tient un livre

ouvert, probablement liturgique, tandis que plusieurs figures masculines

en arrière-plan observent la cérémonie avec gravité. L’architecture de

l’église est marquée par des colonnes et des arcs en pierre, créant une

atmosphère solennelle. L’ensemble évoque un rite chrétien majeur,

porteur de foi, de tradition et d’autorité religieuse. |

|

Au nom

de l'église catholique

Au Ve siècle, l’Église catholique devient l’unique

structure stable dans une Gaule en décomposition politique, assumant des

fonctions religieuses, sociales et parfois judiciaires.

Face à l’effondrement de l’administration impériale, les évêques

prennent le relais des autorités civiles. Ils défendent leurs cités,

arbitrent les conflits et assurent la continuité morale. Des figures

comme Sidoine Apollinaire à Clermont ou saint Aignan à Orléans incarnent

cette prise en charge. Les villes se transforment en sièges épiscopaux. Cathédrales et

basiliques s’élèvent, marquant l’ancrage du christianisme dans le

paysage urbain. L’Église devient le principal vecteur d’unité et de

cohérence dans un monde fragmenté. Le baptême de Clovis vers 496, célébré à Reims par l’évêque Remi,

consacre l’alliance entre le pouvoir franc et l’Église catholique. Cette

conversion distingue Clovis des rois ariens et lui permet de rallier les

élites gallo-romaines. L’Église catholique s’impose comme garante de l’ordre et de la foi.

Elle condamne l’arianisme, toléré par les Wisigoths et les Burgondes, et

marginalise le paganisme rural. Elle encadre les populations, fonde des

monastères, accueille les pauvres et les orphelins.Agissant au nom de l’Église catholique, les évêques deviennent les

piliers d’une nouvelle société chrétienne, fondée sur la foi, la charité

et la mémoire romaine. |

| Elle représente Clovis en armure franque, au centre d’un champ de

bataille symbolique, tenant une croix catholique et recevant les

insignes impériaux de Constantinople. À l’arrière-plan, les cités

gallo-romaines, les bannières catholiques, et les trois grandes

victoires (Soissons 486, Tolbiac 496, Vouillé 507) sont évoquées par la

présence typologique des soldats francs, alamans et wisigoths.

L’ensemble incarne la montée en puissance du royaume mérovingien et

l’alliance fondatrice entre pouvoir militaire et foi chrétienne. |

|

De victoire

en victoire

Clovis enchaîne les victoires militaires qui

transforment un royaume franc modeste en une puissance dominante

sur la Gaule.

En 486, il bat Syagrius à Soissons,

mettant fin à l’autorité romaine dans le nord de la Gaule. Cette

victoire lui permet de s’emparer des cités gallo-romaines et

d’intégrer leurs élites.En 496, il affronte les Alamans à Tolbiac. En difficulté, il

invoque le Dieu de Clotilde et promet de se convertir s’il

l’emporte. La victoire est décisive et marque le début de son

alliance avec l’Église catholique.En 507, il affronte les Wisigoths à Vouillé. Alaric II est

tué et Clovis s’empare de l’Aquitaine. Cette conquête étend son

autorité sur le sud-ouest de la Gaule et affaiblit l’arianisme.Entre ces grandes batailles, Clovis élimine ses rivaux francs

comme Ragnacaire et Chararic, consolidant son pouvoir personnel.

Il reçoit les insignes impériaux de Constantinople, renforçant

sa légitimité.À sa mort en 511, Clovis règne sur une Gaule unifiée,

chrétienne et administrée selon des principes romains adaptés.

Ses victoires successives fondent les bases du royaume

mérovingien.

|

| Clovis est représenté debout dans une posture royale, portant une

couronne dorée ornée de pierres précieuses, un manteau rouge drapé sur

les épaules et une tunique bleue ceinturée d’or. Il tient dans sa main

gauche un globe surmonté d’une croix et dans sa main droite un sceptre,

symboles de souveraineté chrétienne. Autour de lui se tiennent des

chevaliers en armure et des clercs, dont un évêque coiffé d’une mitre,

incarnant l’alliance entre pouvoir militaire et autorité religieuse. En

arrière-plan, un drapeau à fleur de lys évoque la royauté franque,

tandis que l’architecture en arc suggère une scène de couronnement ou de

reconnaissance impériale. L’ensemble illustre la fusion du pouvoir

politique, de la légitimité religieuse et de l’héritage romain au moment

où Clovis devient roi de tous les Francs. |

|

Roi de

tous les Francs

En 507, après sa victoire contre les

Wisigoths à Vouillé, Clovis devient roi de tous les Francs, unifiant

sous son autorité les différentes tribus franques et étendant son

pouvoir sur une grande partie de la Gaule.

Cette reconnaissance ne repose pas uniquement sur la conquête

militaire. Clovis élimine progressivement les autres roitelets francs

comme Ragnacaire, Chararic et Sigebert, consolidant son autorité

personnelle. Il reçoit les insignes impériaux de Constantinople, signe

de légitimation par l’Empire d’Orient.Son baptême à Reims renforce son alliance avec l’Église catholique,

lui permettant de rallier les élites gallo-romaines et de se distinguer

des rois ariens. Il devient le seul roi barbare chrétien nicéen, garant

de l’unité religieuse et politique.À sa mort en 511, Clovis règne sur un royaume vaste, chrétien et

centralisé, partagé ensuite entre ses fils selon la coutume franque. Le

titre de roi de tous les Francs incarne cette fusion entre pouvoir

militaire, légitimité religieuse et héritage romain. |

Cette scène met en valeur :

Clovis au centre, sur son trône, tenant le sceptre et l’orbe impérial

Des évêques catholiques à ses côtés, incarnant l’alliance entre pouvoir

royal et Église

Un homme agenouillé symbolisant la soumission des roitelets francs Une

architecture évoquant la transition entre Antiquité romaine et Moyen Âge

franc |

|

Les

dernières années

Les dernières années du règne de Clovis

sont marquées par la consolidation de son pouvoir, l’élimination de ses

rivaux et l’organisation de son royaume.

Après la victoire contre les Wisigoths à Vouillé en 507, Clovis étend

son autorité sur l’Aquitaine et reçoit les insignes impériaux envoyés

par l’empereur d’Orient, signe de reconnaissance officielle. Il élimine

les derniers roitelets francs indépendants comme Ragnacaire, Chararic et

Sigebert, renforçant l’unité du royaume. Il installe des évêques fidèles, favorise l’Église catholique et

poursuit la christianisation des élites. Il maintient les structures

administratives romaines tout en imposant l’autorité franque. Clovis meurt en 511 à Paris. Son royaume est alors vaste, chrétien et

centralisé. Il le partage entre ses quatre fils selon la coutume

franque, amorçant une dynastie durable. Sa fin de règne incarne la

transition entre l’Antiquité tardive et le Moyen Âge franc. |

|