|

| |

Classification (env 52.500 esp)

Métazoaires-Triploblastiques-Invertébrés-Protostomiens-Ecdysozoaires-Arthropodes-Chélicérates-Arachnides-Acariens

(2 fiches)

()

|

Ordres |

Espèces |

Espèces

representatives |

Description |

|

Mesostigmata

|

env

11.500 esp |

Varroa destructor — Varroa destructeur

(moins de 2 mm, moins de 1 g)

Dermanyssus gallinae — Pou rouge des volailles

(moins de 1 mm, moins de 1 g)

Macrocheles robustulus — Macrochèle robuste.

(moins de 1 mm, moins de 1 g)

Stratiolaelaps scimitus

— acarine fouisseur à proies molles

(moins de 1 mm, moins de 1 g)

|

Identification et description Les Mesostigmata sont un

ordre d’acariens appartenant aux Parasitiformes, sous-classe des

Arachnides. Ils mesurent généralement entre 0,2 et 2 mm. Leur corps est

souvent ovale ou subcarré, avec des pattes robustes et des chélicères

bien développés. Ils possèdent une paire de stigmates (orifices

respiratoires) située latéralement entre les coxae des pattes II et III,

ce qui les distingue des autres acariens. Leur cuticule peut être lisse

ou fortement sculptée selon les familles.

Répartition géographique Les Mesostigmata sont cosmopolites. On

les trouve dans les sols forestiers, les litières, les composts, les

habitats aquatiques, les nids d’oiseaux, les terriers de mammifères, et

même sur des hôtes vertébrés. Certaines espèces sont endémiques à des

microhabitats spécifiques, tandis que d’autres ont une large

distribution intercontinentale.

Particularités écologiques La majorité des Mesostigmata sont

prédateurs de microarthropodes, de nématodes ou d’œufs d’insectes.

D’autres sont fongivores, nécrophages ou parasites. Certaines espèces

comme Dermanyssus gallinae sont hématophages et peuvent

infester les volailles. Les familles comme Phytoseiidae sont utilisées

en lutte biologique contre les acariens ravageurs. Leur diversité est

immense : plus de 11 000 espèces décrites, réparties en près de 900

genres et 109 familles.

Dangerosité La plupart des Mesostigmata sont inoffensifs pour

l’humain. Toutefois, quelques espèces parasitaires comme

Ornithonyssus bacoti ou Dermanyssus gallinae peuvent

provoquer des dermatites ou des réactions allergiques. Ces cas restent

rares et liés à des environnements spécifiques (élevages, volières,

habitats contaminés). Les espèces du sol sont bénéfiques pour

l’équilibre écologique et la régulation des populations de ravageurs.

Parasitisme Le parasitisme est minoritaire dans cet

ordre. On distingue trois formes principales. Le parasitisme hématophage

concerne des espèces vivant temporairement ou en permanence sur des

hôtes vertébrés, se nourrissant de sang et parfois vecteurs de maladies.

Le parasitisme nidicole concerne des espèces vivant dans les nids

d’oiseaux ou de mammifères, se nourrissant de débris organiques ou de

sang lors de contacts occasionnels. Le parasitisme opportuniste concerne

des espèces colonisant des hôtes affaiblis ou des environnements

anthropisés sans cycle parasitaire strict. La majorité des Mesostigmata

sont libres et prédateurs, jouant un rôle essentiel dans la régulation

des microfaunes du sol. Leur parasitisme est donc l’exception, non la

règle. |

|

Ixodida

|

env 900

esp |

Ixodes ricinus — tique du mouton

(moins de 3 mm, moins de 1 g)

Dermacentor reticulatus — tique ornée

(moins de 5 mm, moins de 1 g)

Rhipicephalus sanguineus — tique brune du

chien

(moins de 3 mm, moins de 1 g)

Haemaphysalis punctata — tique ponctuée

(moins de 3 mm, moins de 1 g)

|

Description Les Ixodida sont des acariens ectoparasites

connus sous le nom de tiques. Leur corps est ovale, aplati

dorsoventralement, avec un capitulum antérieur bien visible et un scutum

dorsal rigide chez les tiques dures (Ixodidae). Les femelles affamées

mesurent entre 3 et 5 mm, mais peuvent atteindre plus de 10 mm une fois

gorgées de sang. Les mâles sont plus petits et ne se gorgeant pas, leur

taille reste constante. Leur appareil buccal est adapté à la perforation

de la peau et à l’aspiration du sang.

Distribution Les Ixodida sont cosmopolites. On les trouve sur

tous les continents, dans les zones tempérées, tropicales et

subtropicales. Les genres Ixodes, Dermacentor,

Rhipicephalus, Amblyomma et Haemaphysalis sont

les plus répandus. Leur présence est liée à celle de leurs hôtes

(mammifères, oiseaux, reptiles) et à des conditions climatiques

favorables à leur cycle de vie.

Particularités Les Ixodida ont un cycle complexe en trois

stades actifs : larve, nymphe, adulte. Chaque stade nécessite un repas

sanguin sur un hôte. Leur durée de vie peut atteindre plusieurs années.

Ils sont capables de détecter leurs hôtes grâce à l’organe de Haller

situé sur les pattes antérieures. Certaines espèces sont très

spécialisées, d’autres généralistes. Leur salive contient des molécules

anticoagulantes, immunomodulatrices et anesthésiantes, facilitant leur

parasitisme prolongé.

Parasitisme Les Ixodida sont des ectoparasites obligatoires.

Ils parasitent une grande variété de vertébrés, y compris l’humain. Ils

peuvent transmettre de nombreux agents pathogènes : bactéries (Borrelia,

Rickettsia), virus (encéphalites à tiques), protozoaires (Babesia). Le

parasitisme peut être direct (lésions, anémie) ou indirect (transmission

de maladies vectorielles). Certaines espèces sont nidicoles, d’autres

exophiles, et leur comportement varie selon les régions et les hôtes.

Dangerosité Les Ixodida sont parmi les arthropodes les plus

dangereux pour la santé publique après les moustiques. Ils sont vecteurs

de maladies graves comme la borréliose de Lyme, la fièvre boutonneuse,

l’encéphalite à tiques, la babésiose ou l’ehrlichiose. Leur piqûre peut

aussi provoquer des réactions allergiques, des paralysies temporaires

(par toxine salivaire) et des infections secondaires. Leur dangerosité

dépend de l’espèce, de la durée d’attachement et du pathogène transmis. |

|

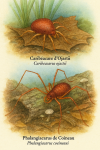

Opilioacarida |

env 30 esp |

Opilioacarus segmentatus — opilioacare segmenté

(moins de 3 mm, moins de 1 g)

Neocarus proteus — néocare polymorphe

(moins de 3 mm, moins de 1 g)

Caribeacarus ojastii — caribéacare d’Ojastii

(moins de 3 mm, moins de 1 g)

Phalangiacarus coineaui — phalangiacare de

Coineau(moins de 3 mm, moins de 1 g)

|

Description Les Opilioacarida sont un ordre rare et

primitif d’acariens appartenant aux Parasitiformes. Ils mesurent

généralement entre 1 et 3 mm. Leur corps est segmenté, avec une cuticule

robuste et souvent colorée (roses, bleus, bruns). Ils possèdent six yeux

latéraux, une caractéristique unique parmi les acariens. Leurs pattes

sont longues et annelées, parfois rayées, et leur abdomen conserve une

segmentation visible, rappelant les Opiliones. Contrairement à la

plupart des acariens, ils continuent à muer à l’âge adulte et peuvent

régénérer des membres perdus.

Distribution Les Opilioacarida sont largement répartis dans les

régions chaudes et tropicales du globe : Amérique centrale, Amérique du

Sud, Afrique, Asie du Sud-Est, Méditerranée, Moyen-Orient. Ils vivent

principalement sous les pierres, dans la litière forestière, les sols

sablonneux et les grottes. Leur répartition est fragmentée, avec de

nombreuses espèces endémiques à des microhabitats.

Particularités Ils sont considérés comme des fossiles vivants,

conservant des traits ancestraux absents chez les autres acariens. Leur

régime alimentaire est varié : ils consomment des spores fongiques, du

pollen, des débris organiques et parfois de petits arthropodes.

Certaines espèces montrent un comportement parental, protégeant les œufs

et les jeunes stades. Leur locomotion est rapide et leur comportement

discret. Ils appartiennent à une seule famille, les Opilioacaridae, avec

une douzaine de genres connus.

Parasitisme Aucun cas de parasitisme n’a été observé chez les

Opilioacarida. Ce sont des acariens libres, saprophages ou prédateurs

occasionnels. Ils ne colonisent ni les vertébrés ni les invertébrés

comme hôtes. Leur cycle de vie est indépendant, sans phase parasitaire.

Dangerosité Les Opilioacarida sont totalement inoffensifs pour

l’humain et les animaux domestiques. Ils ne piquent pas, ne mordent pas,

ne transmettent aucun agent pathogène connu. Leur rôle écologique est

neutre à bénéfique, participant à la décomposition et à la régulation

microfaunique. |

|

Trombidiformes

|

env

25.000 esp |

Tetranychus urticae → Acarien rouge

(moins de 1 mm, moins de 1 g)

Demodex folliculorum → Acarien folliculaire

humain

(moins de 1 mm, moins de 1 g)

Eriophyes tiliae → Acarien des tilleuls

(moins de 1 mm, moins de 1 g)

Allothrombium fuliginosum → Acarien velu rouge

(moins de 2 mm, moins de 1 g)

|

Description Les Trombidiformes forment un ordre

extrêmement diversifié d’acariens, regroupant plus de 20.000 espèces

connues. Leur taille varie de 0,1 à 2 mm, mais certains adultes comme

les Trombidiidae peuvent atteindre 4 à 5 mm. Leur morphologie est très

variable : certains sont allongés, d’autres globuleux, avec des couleurs

allant du rouge vif au transparent. Ils possèdent souvent des soies

sensorielles, des pattes longues et des formes buccales adaptées à des

régimes très spécialisés. Le groupe inclut des acariens terrestres,

aquatiques, végétaux, prédateurs, parasites et phytophages.

Distribution Les Trombidiformes sont cosmopolites. On les

trouve dans tous les biomes : forêts, déserts, zones humides, milieux

agricoles, habitats aquatiques, et même dans les glaces polaires.

Certaines familles comme les Tetranychidae (acariens tétranyques) sont

ubiquistes sur les plantes, tandis que les Trombidiidae (acariens de

velours) sont visibles sur les sols ensoleillés. Leur diversité est

maximale dans les zones tropicales et tempérées.

Particularités Leur diversité écologique est remarquable. Les

larves de certaines familles comme les Trombidiidae sont parasites

d’insectes (pucerons, coléoptères), tandis que les adultes sont

prédateurs. Les Tetranychidae sont phytophages et ravageurs majeurs en

agriculture. Les Eriophyidae sont microscopiques et provoquent des

galles sur les plantes. Les Cheyletidae sont prédateurs ou commensaux

dans les poussières domestiques. Les Prostigmata incluent des formes

aquatiques, des acariens des algues, et des espèces vivant dans les

interstices de la roche. Leur cycle de vie est souvent complexe, avec

des stades larvaires très distincts des adultes.

Parasitisme Le parasitisme est fréquent mais limité à certains

stades. Les larves de Trombidiidae, Erythraeidae et Trombiculoidea

(rougets, chiggers) sont ectoparasites d’insectes ou de vertébrés. Elles

se fixent temporairement pour se nourrir de lymphe ou de sang. Les

adultes sont libres et souvent prédateurs. Les Tetranychidae et

Eriophyidae sont phytoparasites, provoquant des déformations, des

décolorations ou des pertes de rendement. Les Pyemotidae et Tarsonemidae

incluent des formes parasitant des insectes ou des champignons.

Dangerosité Certaines espèces sont nuisibles pour l’humain ou

les cultures. Les Trombiculoidea (rougets) peuvent provoquer des

dermatites sévères chez l’humain. Les Tetranychidae causent des pertes

agricoles importantes. Les Cheyletiella peuvent infester les animaux

domestiques et provoquer des irritations cutanées. Toutefois, la

majorité des Trombidiformes sont inoffensifs ou bénéfiques, jouant un

rôle dans la régulation biologique ou la décomposition. Leur dangerosité

dépend fortement de la famille, du stade et du contexte écologique. |

|

Sarcoptiformes

|

env

15.000 esp |

Sarcoptes scabiei — Acarien de la gale

(moins de 1 mm, moins de 1 g)

Tyrophagus putrescentiae — Acarien des denrées

stockées

(moins de 1 mm, moins de 1 g)

Acarus siro — Acarien de la farine

(moins de 1 mm, moins de 1 g)

Glycyphagus domesticus — Acarien des maisons

(moins de 1 mm, moins de 1 g)

|

Taille Les Sarcoptiformes présentent une grande

variabilité de taille selon les groupes. Les oribatides mesurent

généralement entre 0,2 et 1,5 mm tandis que les astigmates comme

Sarcoptes scabiei peuvent atteindre environ 0,3 à 0,5 mm. Leur petite

taille les rend difficiles à observer sans microscope.

Distribution Ce groupe est cosmopolite. On les retrouve dans

tous les types de milieux terrestres : sols forestiers, prairies,

toundras, habitats urbains, et même dans les régions polaires. Les

espèces parasites comme Sarcoptes scabiei sont présentes sur tous les

continents et peuvent infester une grande variété de mammifères, y

compris l’humain.

Description Les Sarcoptiformes sont des acariens appartenant à

la classe des Arachnida. Ils regroupent deux grands ensembles : les

Oribatida (souvent libres et saprophages) et les Astigmata (souvent

parasites). Leur corps est segmenté, muni de quatre paires de pattes, et

recouvert d’une cuticule parfois fortement sclérifiée chez les

oribatides. Leur appareil buccal est adapté à la mastication de débris

organiques ou à la perforation de la peau selon leur mode de vie.

Particularités Les oribatides jouent un rôle écologique

fondamental dans la décomposition de la matière organique et la

formation des sols. Ils sont souvent utilisés comme bioindicateurs. Les

astigmates, en revanche, incluent des espèces hautement spécialisées

dans le parasitisme, avec des adaptations morphologiques comme des

griffes ou des ventouses pour s’accrocher à leur hôte. Certains

Sarcoptiformes peuvent survivre dans des environnements extrêmes grâce à

leur cuticule résistante et leur métabolisme lent.

Parasitisme Le parasitisme est surtout représenté chez les

Astigmata, notamment Sarcoptes scabiei, responsable de la gale. Ce

parasite creuse des galeries dans l’épiderme de son hôte pour y pondre

ses œufs, provoquant des démangeaisons intenses et des lésions cutanées.

Il existe plusieurs variétés de Sarcoptes scabiei, chacune adaptée à une

espèce hôte spécifique (humain, chien, renard, etc.).

Dangerosité Les oribatides sont inoffensifs pour l’homme. En

revanche, les astigmates parasites comme Sarcoptes scabiei sont

pathogènes. La gale humaine est une maladie dermatologique contagieuse,

transmissible par contact direct prolongé. Elle peut entraîner des

surinfections bactériennes si elle n’est pas traitée. D’autres espèces

comme les acariens de la poussière (Dermatophagoides) peuvent provoquer

des allergies respiratoires sévères |

|

Holothyrida |

env 30 esp |

Holothyrus coccinella → Holothyre coccinelle

(moins de 6 mm, moins de 1 g)

Allothyrus australicus → Allothyre australien

(moins de 5 mm, moins de 1 g)

Sternothyrus braueri → Sternothyre de Brauer

(moins de 6 mm, moins de 1 g)

Diplothyrus lehtineni → Diplothyre de Lehtinen

(moins de 5 mm, moins de 1 g)

_small1.png) |

Taille Les Holothyrida sont des acariens de grande

taille comparés à la majorité des autres acariens. Les adultes mesurent

généralement entre 2 et 7 mm, avec un corps fortement sclérifié et en

forme de dôme, leur donnant une apparence proche de celle d’un petit

coléoptère.

Distribution Ils sont rares et principalement présents dans les

zones tropicales humides. On les trouve dans la litière forestière, les

mousses et sous les pierres, notamment en Nouvelle-Guinée, en Australie,

en Amérique du Sud et dans certaines îles du Pacifique. Leur répartition

altitudinale s’étend du niveau de la mer jusqu’à environ 2000 mètres.

Description Les Holothyrida sont des acariens appartenant au

super-ordre des Parasitiformes. Leur corps est recouvert d’un bouclier

dorsal rigide, avec des ocelles latéraux parfois présents. Ils possèdent

des chélicères à trois segments, des palpes à cinq segments et des

glandes dorsolatérales chez les nymphes. Les adultes sont souvent

rouges, bruns ou noirs, et adoptent un comportement de thanatose

lorsqu’ils sont dérangés.

Particularités Ce sont des acariens scavengers, se nourrissant

de cadavres d’insectes ou d’autres invertébrés. Ils ne sont pas

prédateurs et leur activité est lente. Les nymphes peuvent sécréter un

liquide défensif via des glandes dorsales. Certaines espèces comme

Holothyrus coccinella produisent une sécrétion distasteful qui peut être

toxique pour les oiseaux qui les ingèrent.

Parasitisme Aucun cas de parasitisme n’a été démontré chez les

Holothyrida. Contrairement à leurs proches parents les Ixodida (tiques),

ils ne parasitent pas d’hôtes vivants. Leur mode de vie est strictement

libre et saprophage.

Dangerosité Ils ne présentent aucun danger pour l’homme ni pour

les animaux domestiques. Leur rareté et leur mode de vie discret les

rendent inoffensifs. Toutefois, certaines espèces peuvent être toxiques

si ingérées, comme Holothyrus coccinella, dont la sécrétion serait

mortelle pour les volailles. |

|