|

| |

Ciconiiformes (nicheurs) en

France

|

Espèces en France |

Espèces

representatives |

Description |

Pélécanidés

(2 espèces) |

Pelecanus onocrotalus — Pélican blanc

Pelecanus crispus - Pélican frisé

|

Les Pélécanidés sont de grands oiseaux aquatiques piscivores,

reconnaissables à leur bec massif et leur poche gulaire, présents

ponctuellement en France et observables en Aquitaine dans certains parcs

zoologiques.

Taille et description Les pélicans mesurent entre 1,60 et 1,80

m de long avec une envergure pouvant atteindre 3,5 m. Leur poids varie

de 10 à 13 kg selon les espèces. Ils possèdent un bec long et puissant

muni d’une poche extensible appelée sac gulaire, capable de contenir

plus de 10 litres d’eau. Cette poche sert à la pêche, au transport de

matériaux pour le nid et à la régulation thermique. Leurs ailes larges

leur permettent de voler sur de longues distances en planant. Le plumage

est généralement blanc, sauf chez le pélican brun et le pélican à

lunettes. Les pattes sont courtes, robustes et entièrement palmées,

adaptées à la nage. Leur vol est puissant et leur capacité à planer sur

les courants ascendants leur permet de voler pendant des heures sans

effort.

Présence en France et en Aquitaine Les Pélécanidés ne sont pas

des nicheurs réguliers en France mais peuvent être observés en migration

ou en captivité. Le pélican frisé (Pelecanus crispus) est parfois aperçu

dans le sud-est de la France, notamment en Camargue. En Aquitaine, leur

présence est surtout liée à des structures zoologiques comme le Zoo du

Bassin d’Arcachon où le pélican frisé est maintenu. Leur habitat naturel

inclut les zones humides, les lacs et les marais, mais leur présence

sauvage reste exceptionnelle dans la région.

Particularités Les pélicans vivent en colonies et pratiquent

souvent la pêche en groupe. Leur maturité sexuelle survient entre 3 et 5

ans. Ils pondent 1 à 6 œufs, incubés par les deux parents pendant

environ un mois. Les poussins sont nourris par régurgitation. Leur cri

est un grognement rauque, surtout en période de reproduction. Ils

peuvent voler sans escale pendant 24 heures grâce à leur aptitude à

exploiter les courants ascendants. Leur espérance de vie est de 25 ans

en nature et jusqu’à 50 ans en captivité. Le pélican frisé est considéré

comme le plus grand oiseau d’eau douce d’Europe |

Ardéidés

(env 10 espèces) |

Ardea cinerea — Héron cendré

Ardea purpurea — Héron pourpré

Bubulcus ibis — Héron garde-bœufs

Egretta garzetta — Aigrette garzette

|

Les Ardéidés sont des échassiers de taille moyenne à grande,

bien représentés en France et en Aquitaine, avec des adaptations

remarquables aux milieux humides.

Taille et description Les Ardéidés regroupent les hérons,

aigrettes, butors, crabiers et bihoreaux. Leur taille varie de 27 cm

pour le blongios nain à 140 cm pour le héron goliath. Ils possèdent un

long cou replié en S au repos et en vol, un bec en forme de poignard

adapté à la capture de proies aquatiques, et de longues pattes leur

permettant de marcher dans l’eau peu profonde. Le plumage est souvent

discret, dans des tons de gris, brun ou roux, parfois blanc chez les

aigrettes. Le vol est caractérisé par le cou replié et les pattes

tendues vers l’arrière. Leur posture d’attente immobile et leur démarche

lente facilitent la chasse à l’affût.

Présence en France et en Aquitaine Les Ardéidés sont largement

présents en France, notamment dans les zones humides, les marais, les

étangs, les rivières et les littoraux. En Aquitaine, on les observe dans

le bassin d’Arcachon, les marais de Bruges, les étangs du Médoc, les

zones humides de la vallée de la Garonne et du Lot-et-Garonne. Le héron

cendré, l’aigrette garzette et le bihoreau gris sont parmi les espèces

les plus communes. Certaines espèces comme le butor étoilé sont plus

discrètes et localisées. Des suivis ornithologiques permettent de

surveiller leur abondance et leur reproduction.

Particularités Les Ardéidés sont principalement piscivores mais

peuvent consommer amphibiens, insectes et petits mammifères. Leur

technique de chasse repose sur la patience et la précision. Ils nichent

souvent en colonies dans les roselières ou les arbres, parfois en mixité

avec d’autres espèces. Leurs cris sont rauques ou stridents, utilisés

pour la communication en période de reproduction. Le dimorphisme sexuel

est peu marqué. Leurs déplacements migratoires varient selon les

espèces, certaines étant sédentaires, d’autres migratrices. Ils jouent

un rôle écologique important dans les zones humides et sont indicateurs

de la qualité des milieux aquatiques. |

Threskionithidés

(2 espèces) |

Plegadis falcinellus — Ibis falcinelle

Platalea leucorodia — Spatule blanche |

Les Threskionithidés sont des échassiers de taille moyenne à

grande, bien présents en France et en Aquitaine, avec des adaptations

morphologiques distinctes entre ibis et spatules.

Taille et description Les Threskionithidés regroupent les ibis

et les spatules. Leur taille varie de 46 à 110 cm. Les ibis ont un bec

long, mince et recourbé vers le bas, tandis que les spatules possèdent

un bec large et aplati en forme de spatule. Le corps est élancé, les

pattes sont longues et adaptées à la marche dans les zones humides, et

le cou est également allongé. Le plumage varie selon les espèces : blanc

chez la spatule blanche, noir chez l’ibis falcinelle, ou encore rouge

chez l’ibis rouge. Le vol est puissant, avec le cou et les pattes

tendus. Ces oiseaux sont souvent silencieux mais peuvent émettre des

sons rauques ou nasillards en période de reproduction.

Présence en France et en Aquitaine En France, plusieurs espèces

sont présentes, notamment la spatule blanche (Platalea leucorodia)

et l’ibis falcinelle (Plegadis falcinellus). La spatule blanche

est nicheuse dans les zones humides du sud-ouest, notamment en Camargue

et dans le Marais poitevin. En Aquitaine, elle est bien représentée dans

les marais du bassin d’Arcachon, les étangs du Médoc et les zones

humides de la vallée de la Garonne. L’ibis falcinelle, autrefois rare,

est désormais en expansion et niche dans certaines colonies mixtes avec

les hérons. Ces espèces sont suivies dans les programmes de conservation

des zones humides.

Particularités Les Threskionithidés sont grégaires et nichent

souvent en colonies, parfois avec d’autres échassiers. Leur alimentation

est principalement composée d’invertébrés aquatiques, petits poissons et

amphibiens, qu’ils capturent en fouillant la vase avec leur bec

spécialisé. Les spatules balayent leur bec dans l’eau pour détecter les

proies, tandis que les ibis sondent les substrats. Leur reproduction

implique la construction de nids dans les arbres ou les roselières. Ils

jouent un rôle écologique important dans les zones humides et sont

indicateurs de leur bon état. Leur expansion récente en France est liée

à la protection des sites de nidification et à l’amélioration de la

qualité des milieux humides. |

Botaurinés

(2 espèces) |

Botaurus stellaris — Butor étoilé

Ixobrychus minutus — Blongios nain

|

Les Botaurinés sont des hérons discrets de taille moyenne,

spécialisés dans les milieux humides denses, présents en France et en

Aquitaine avec des adaptations cryptiques remarquables.

Taille et description Les Botaurinés incluent principalement le

butor étoilé (Botaurus stellaris) et le blongios nain (Ixobrychus

minutus). Le butor étoilé mesure entre 69 et 81 cm de long

pour une envergure allant jusqu’à 130 cm et un poids moyen

d’environ 1 kg. Il possède un plumage brun chamois strié de

noir, un cou épais, une gorge blanche, et une

bande sombre sur le crâne et la joue. Sa posture typique, le cou

dressé vers le ciel, lui permet de se camoufler parfaitement dans les

roselières. Le blongios nain est plus petit, avec une taille d’environ

27 à 38 cm, un plumage contrasté noir et beige, et un

comportement également furtif.

Présence en France et en Aquitaine Le butor étoilé est présent

dans les zones humides riches en roseaux : marais, étangs, lacs

et tourbières. En France, il est surtout observé en Camargue,

en Loire-Atlantique, dans le Nord et le Nord-Est.

En Aquitaine, il est signalé dans les marais du bassin d’Arcachon,

les zones humides du Médoc, et certains étangs de la vallée

de la Garonne. Le blongios nain est également présent dans la

région, mais plus difficile à détecter. Les populations de butor étoilé

sont en fort déclin, avec moins de 300 mâles chanteurs

recensés en France, ce qui en fait une espèce vulnérable.

Particularités Les Botaurinés sont extrêmement farouches

et cryptiques, leur présence étant souvent révélée uniquement

par leur cri territorial, semblable à une corne de brume.

Ils sont sédentaires en Europe de l’Ouest et du Sud, mais

peuvent migrer depuis les régions plus froides. Leur régime alimentaire

est carnivore, composé de grenouilles, insectes, larves,

têtards et petits poissons, capturés par un coup de bec rapide.

La reproduction a lieu en avril-mai, avec une ponte de 5 à

6 œufs sur une plateforme de roseaux. Les jeunes sont

nourris pendant environ 8 semaines. Leur camouflage et leur

comportement immobile en font des espèces très difficiles à observer,

mais essentielles pour l’équilibre des zones humides. |

Ciconia

(2

espèces) |

Ciconia ciconia — Cigogne blanche

Ciconia nigra — Cigogne noire

|

Les Ciconia sont de grands échassiers au long bec et au vol

majestueux, bien représentés en France et en Aquitaine, notamment par la

cigogne blanche.

Taille et description Les espèces du genre Ciconia,

principalement la cigogne blanche (Ciconia ciconia) et la

cigogne noire (Ciconia nigra), mesurent entre 100 et 115 cm

de long avec une envergure de 180 à 200 cm et un poids de

2,3 à 4,4 kg. Elles possèdent un long bec droit, des

pattes rouges, un cou allongé et un plumage blanc avec

des rémiges noires pour la cigogne blanche, entièrement noir à

reflets métalliques avec le ventre blanc pour la cigogne noire. Le vol

se fait cou tendu, contrairement aux hérons, avec des

battements lents et des phases de vol plané. Leur espérance de vie peut

atteindre 26 ans.

Présence en France et en Aquitaine La cigogne blanche

est nicheuse certaine en France, avec environ 4500 couples

reproducteurs recensés. Elle est bien présente en

Nouvelle-Aquitaine, notamment dans les zones humides de la

Dordogne, du Marais poitevin, du Médoc et du

bassin d’Arcachon. Elle niche sur des structures élevées

comme les pylônes, cheminées, clochers ou

plateformes artificielles. La cigogne noire, plus discrète

et forestière, est présente dans les massifs boisés du

sud-ouest mais reste rare et localisée. Les deux espèces sont

suivies par des programmes de baguage et de conservation.

Particularités Les Ciconia sont grégaires en migration

mais isolées ou en petits groupes pour la nidification. Elles

sont presque muettes, utilisant le claquement de bec

pour communiquer, notamment lors des parades nuptiales. Le nid

volumineux peut atteindre 2 m de diamètre et de hauteur,

réutilisé plusieurs années. La ponte comprend 3 à 5 œufs,

incubés pendant 33 à 34 jours, avec des jeunes qui s’envolent à

2 mois. Leur régime alimentaire est opportuniste,

composé de invertébrés, amphibiens, petits mammifères et reptiles.

Elles fréquentent aussi les décharges en période de migration.

Certaines populations tendent à se sédentariser en France,

notamment dans les zones où la nourriture est disponible toute l’année. |

Anatidés (nicheurs) en

France

|

Espèces en France |

Espèces

representatives |

Description |

Anatidés

(26 espèces)

|

Anas platyrhynchos — Canard colvert

Anas querquedula — Sarcelle d’été

Tadorna tadorna — Tadorne de Belon

Netta rufina — Nette rousse

Aythya ferina — Fuligule milouin

Anser anser — Oie cendrée

Cygnus olor — Cygne tuberculé

Branta leucopsis — Bernache nonnette |

Les Anatidés sont des oiseaux aquatiques de taille moyenne à

grande, bien représentés en France et en Aquitaine, avec des adaptations

remarquables à la vie semi-aquatique.

Taille et description Les Anatidés regroupent les canards, oies

et cygnes. Leur taille varie de 30 cm pour les petits canards comme le

sarcelle d’hiver à plus de 1,5 m d’envergure pour les grands cygnes

comme le cygne tuberculé. Ils possèdent un corps dense facilitant la

flottabilité et la plongée, un long cou tendu en vol, des ailes courtes

mais puissantes permettant un vol rapide et énergique, et des pattes

palmées adaptées à la nage. Leur plumage est souvent imperméable grâce à

une glande uropygienne qui sécrète une huile protectrice. Les femelles

reproductrices arrachent leur duvet ventral pour garnir le nid,

favorisant l’incubation et la conservation thermique des œufs.

Présence en France et en Aquitaine Les Anatidés sont largement

présents en France, notamment dans les zones humides, les lacs, les

marais et les estuaires. En Aquitaine, ils sont observables dans les

réserves naturelles comme le bassin d’Arcachon, les marais de Bruges,

les étangs de la Double ou les zones humides du Médoc. Certaines espèces

sont sédentaires, comme le colvert, tandis que d’autres sont

migratrices, comme la bernache cravant ou le canard siffleur. Des

comptages hivernaux ont permis de suivre leur abondance sur plusieurs

décennies.

Particularités Les Anatidés présentent une grande diversité

morphologique et comportementale. Ils sont majoritairement herbivores ou

omnivores, filtrant l’eau ou fouillant les fonds pour se nourrir. Leurs

cris et sifflements sont spécifiques à chaque espèce. Le dimorphisme

sexuel est souvent marqué chez les canards, avec des mâles aux couleurs

vives. Leur reproduction implique souvent des parades nuptiales

élaborées. Ils jouent un rôle écologique important dans la régulation

des milieux aquatiques et sont suivis dans des enquêtes nationales pour

évaluer leur statut de conservation. |

Phoenicopteriformes

(nicheurs) en

France

|

Espèces en France |

Espèces

representatives |

Description |

Phoénicoptéridés

(1 espèce)

|

Phoenicopterus roseus — Flamant rose |

|

Podicipédidés

(3 espèces) |

Podiceps cristatus — Grèbe huppé

Podiceps nigricollis — Grèbe à cou noir

Tachybaptus ruficollis — Grèbe castagneux

|

|

Charadriiformes

(nicheurs) en

France

|

Espèces en France |

Espèces

representatives |

Description |

Burhinidés

(1 espèce) |

Burhinus oedicnemus — Œdicnème criard |

|

Haematopodidés

(1 espèce) |

Haematopus ostralegus — Huîtrier pie |

|

Recurvirostridés

(2 espèces) |

Recurvirostra avosetta — Avocette élégante

Himantopus himantopus — Échasse blanche |

|

Charadriidés

(6 espèces) |

Charadrius alexandrinus — Gravelot à collier interrompu

Vanellus vanellus — Vanneau huppé

Charadrius dubius — Petit gravelot

Pluvialis apricaria — Pluvier doré |

|

Scolopacidés

(4 espèces) |

Gallinago gallinago — Bécassine des marais

Tringa totanus — Chevalier gambette

Numenius arquata — Courlis cendré

Scolopax rusticola — Bécasse des bois |

|

Laridés

(10 espèces) |

Larus argentatus — Goéland argenté

Chroicocephalus ridibundus — Mouette rieuse

Sterna hirundo — Sterne pierregarin

Thalasseus sandvicensis — Sterne caugek |

|

Glaréolidés

(1 espèce) |

Glareola pratincola — Glaréole à collier |

|

Gruiformes

(nicheurs) en

France

|

Espèces en France |

Espèces

representatives |

Description |

Gruidés

(1 espèce) |

Grus grus — Grue cendrée |

|

Rallidés

(7 espèces) |

Rallus aquaticus — Râle d’eau

Gallinula chloropus — Poule-d’eau

Porphyrio porphyrio — Talève sultane

Fulica atra — Foulque macroule |

|

Galliformes

(nicheurs et sauvages) présent en

France

|

Espèces en France |

Espèces

representatives |

Description |

Numididés

(1 espèce) |

Pintade commune (Numida meleagris)

|

Les Numididés sont des galliformes africains terrestres,

représentés en France par la pintade domestique, élevée pour sa chair.

En Aquitaine, leur présence est liée à l’élevage agricole.

Taille et description Les Numididés mesurent entre 40 et 72 cm.

Leur corps est trapu, la tête petite et souvent nue, avec une crête ou

un casque osseux chez certaines espèces comme la pintade de Numidie. Le

plumage est sombre, généralement gris ou noir, piqueté de taches

blanches en forme de perles. La queue est courte et tombante, les ailes

arrondies. Le bec est court et recourbé, les pattes robustes adaptées à

la course. Le dimorphisme sexuel est peu marqué.

Présence en France et en Aquitaine La seule espèce présente en

France est la pintade commune (Numida meleagris), sous forme domestique.

Elle est originaire d’Afrique subsaharienne mais a été introduite et

élevée en Europe depuis l’Antiquité. La France est le premier producteur

européen de pintades, avec une forte concentration d’élevages dans le

Sud-Ouest, notamment en Nouvelle-Aquitaine. En Gironde et dans les

Landes, la pintade est intégrée aux systèmes agricoles mixtes, souvent

en plein air ou en élevage fermier. Elle n’existe pas à l’état sauvage

mais peut former des populations férales dans certaines zones rurales.

Particularités Les Numididés sont les seuls galliformes à

présenter un casque osseux sur le crâne. Leur comportement est grégaire,

avec des cris stridents et une forte vigilance. La pintade domestique

est omnivore, se nourrissant de graines, insectes, baies et petits

vertébrés. Elle pond entre 12 et 15 œufs, incubés pendant 23 à 24 jours.

Les deux parents peuvent participer à l’élevage des jeunes. Leur chair

est appréciée pour sa finesse et son goût prononcé. L’élevage de

pintades est appelé méléagriculture. Certaines espèces sauvages comme la

pintade vulturine ou la pintade plumifère sont encore peu connues et

menacées par la déforestation en Afrique |

Phasianidés

(4

espèces) |

Phasianus colchicus — Faisan de Colchide

Alectoris rufa — Perdrix rouge

Perdix perdix — Perdrix grise

Coturnix coturnix — Caille des blés |

Taille et description Les Phasianidés sont des

galliformes de taille moyenne à grande, allant de 15 cm chez les cailles

à plus de 2 m en incluant la traîne chez le paon bleu. Leur corps est

trapu, les ailes courtes et arrondies, le bec robuste et légèrement

recourbé, les pattes puissantes souvent munies d’éperons chez les mâles.

Le plumage est très variable, souvent terne chez les femelles et

spectaculaire chez les mâles, avec un dimorphisme sexuel marqué.

Certaines espèces comme les faisans et les tragopans présentent des

ornements faciaux ou des caroncules colorées.

Présence en France et en Aquitaine En France, plusieurs espèces

de Phasianidés sont présentes, principalement sous forme domestique ou

introduite. La caille des blés (Coturnix coturnix) est une espèce

indigène migratrice. Le faisan commun (Phasianus colchicus), originaire

d’Asie, est largement introduit pour la chasse et s’est naturalisé dans

de nombreuses régions, y compris en Nouvelle-Aquitaine. Le paon bleu

(Pavo cristatus) est parfois élevé en captivité pour l’ornement. En

Aquitaine, les Phasianidés sont présents dans les milieux agricoles, les

zones boisées et les élevages de gibier. La caille est aussi élevée pour

la consommation, notamment dans les Landes et le Lot-et-Garonne.

Particularités Les Phasianidés se distinguent par leur

comportement terrestre, leur reproduction au sol et leur dimorphisme

sexuel. Leurs poussins sont nidifuges, capables de se déplacer et de se

nourrir seuls dès l’éclosion. Les mâles de certaines espèces adoptent

des parades nuptiales spectaculaires. Leur régime alimentaire est

omnivore, incluant graines, insectes et végétaux. Plusieurs espèces sont

domestiquées ou élevées pour la chasse, comme le faisan et la caille.

Leur vulnérabilité à la prédation est compensée par des stratégies de

camouflage et une forte fécondité. Certaines espèces exotiques sont

menacées par la perte d’habitat et la chasse excessive. |

Columbidés (nicheurs) en

France

|

Espèces en France |

Espèces

representatives |

Description |

Columba

(3 espèces) |

Columba palumbus — Pigeon ramier, ou palombe

Columba livia — Pigeon biset

Columba oenas — Pigeon colombin |

|

Streptopelia

(2

espèces |

Streptopelia turtur — Tourterelle des bois

Streptopelia decaocto — Tourterelle turque |

|

Ptérocliformes

(nicheurs) en

France

|

Espèces en France |

Espèces

representatives |

Description |

Ptéroclidés

(2

espèces) |

Pterocles alchata — Ganga cata

Pterocles orientalis — Ganga unibande

|

|

Apodiformes

(nicheurs) en

France

|

Espèces en France |

Espèces

representatives |

Description |

Apodididés

(4

espèces) |

Apus apus — Martinet noir

Apus pallidus — Martinet pâle

Apus melba — Martinet à ventre blanc

Tachymarptis europaeus — Martinet de montagne |

|

Caprimulgiformes

(nicheurs) en

France

|

Espèces en France |

Espèces

representatives |

Description |

Caprimulgidés

(1 espèce) |

Caprimulgus europaeus — Engoulevent d’Europe |

|

Cuculiformes

(nicheurs) en

France

|

Espèces en France |

Espèces

representatives |

Description |

Ccuculidés

(1 espèce) |

Cuculus canorus — Coucou gris |

|

Otidiformes

(nicheurs) en

France

|

Espèces en France |

Espèces

representatives |

Description |

Otididés

(1 espèce) |

Tetrax tetrax — Outarde canepetière |

|

Procellariiformes

(nicheurs) en

France

|

Espèces en France |

Espèces

representatives |

Description |

Procellariidés

(3 espèces) |

Puffinus yelkouan — Puffin yelkouan

Calonectris diomedea — Puffin cendré

Puffinus puffinus — Puffin des Anglais |

|

Hydrobatidés

(2 espèces) |

Hydrobates pelagicus — Océanite tempête

Hydrobates leucorhous — Océanite cul-blanc |

|

Suliformes

(nicheurs) en

France

|

Espèces en France |

Espèces

representatives |

Description |

Phalacrocoracidés

(2 espèces) |

Phalacrocorax carbo (Grand Cormoran)

Phalacrocorax aristotelis (Cormoran huppé) |

|

Rapaces (nicheurs) en

France

|

Espèces en France |

Espèces

representatives |

Description |

Falco

(5 espèces) |

Falco peregrinus (Faucon pèlerin)

(moins de 45 cm, enverg 91-115 cm, moins de 1,5 kg)

Falco tinnunculus (Faucon crécerelle)

(moins de 40 cm, enverg 65-82 cm, moins de 300 g)

Falco subbuteo (Faucon hobereau)

(moins de 35 cm, enverg 70-84 cm, moins de 250 g)

Falco naumanni (Faucon crécerellette)

(moins de 35 cm, enverg 63-72 cm, moins de 200 g)

|

Taille et description Les espèces du genre Falco sont

des rapaces diurnes de taille moyenne, mesurant entre 27 et 50 cm selon

les espèces, avec une envergure allant de 63 à 115 cm. Leur corps est

élancé, leurs ailes longues et pointues, et leur vol rapide et nerveux.

Le bec est court, crochu, avec une encoche caractéristique appelée «

dent du tomial » qui aide à tuer les proies. Leurs serres sont

puissantes, adaptées à la capture d’oiseaux, de petits mammifères ou

d’insectes selon les espèces.

Présence en France et en Aquitaine Le genre Falco est bien

représenté en France avec plusieurs espèces nicheuses ou migratrices. Le

faucon crécerelle (Falco tinnunculus) est le plus commun, présent dans

tous les milieux ouverts, y compris en zone urbaine. Le faucon pèlerin

(Falco peregrinus), autrefois menacé, est désormais bien rétabli et

niche sur les falaises naturelles ou les bâtiments. Le faucon hobereau

(Falco subbuteo) est un migrateur estival, plus discret, présent dans

les zones boisées ouvertes. Le faucon crécerellette (Falco naumanni),

espèce rare et menacée, est observé dans le sud-ouest, notamment en

Nouvelle-Aquitaine, où des colonies sont suivies dans des bâtiments

agricoles et villages anciens.

Particularités Les faucons se distinguent des autres rapaces

par leur technique de chasse en vol, souvent spectaculaire. Le faucon

pèlerin est célèbre pour ses piqués fulgurants, le crécerelle pour son

vol stationnaire, et le hobereau pour ses poursuites acrobatiques

d’insectes. Leur vue est extrêmement développée, leur permettant de

repérer une proie à grande distance. Certaines espèces, comme le

pèlerin, ont su s’adapter à l’environnement urbain, utilisant les

structures humaines comme perchoirs et sites de nidification.

Dangerosité Les faucons ne représentent aucun danger pour

l’humain. Ils sont strictement carnivores et ne s’attaquent pas à des

proies trop grandes. Leur présence est bénéfique pour la régulation des

populations de pigeons, étourneaux, rongeurs ou insectes. Ils ne sont

pas vecteurs de maladies et évitent généralement le contact avec

l’homme. Leur protection est assurée par la législation française, et

toute perturbation de leur nidification est interdite. |

Pandion

(1 espèce) |

Pandion haliaetus (Balbuzard pêcheur)

(moins de 70 cm, enverg 127-174 cm, moins de 2 kg)

|

Taille et description Le balbuzard pêcheur (Pandion

haliaetus) est un grand rapace diurne mesurant entre 50 et 66 cm, avec

une envergure de 127 à 174 cm. Son poids varie de 1,2 à 2 kg, la femelle

étant plus lourde que le mâle. Il possède un plumage contrasté avec le

dos brun foncé et le ventre blanc, une tête blanche barrée d’un masque

noir, des yeux jaunes et un bec crochu adapté à la capture de poissons.

Ses pattes sont munies de griffes puissantes et de coussinets rugueux

facilitant la préhension des proies aquatiques.

Présence en France et en Aquitaine Espèce autrefois rare, le

balbuzard pêcheur est désormais bien implanté en France, notamment dans

les zones humides riches en poissons. Il niche principalement dans le

centre et l’ouest du pays, avec des populations en augmentation. En

Nouvelle-Aquitaine, il est observé en migration et parfois en

reproduction dans des secteurs favorables comme les grands lacs landais,

les estuaires et les zones forestières proches de plans d’eau. Des

plateformes de nidification artificielles ont été installées pour

favoriser son retour

Particularités C’est un piscivore spécialisé, capturant ses

proies en plongeant en piqué depuis les airs. Il possède des adaptations

uniques parmi les rapaces, comme des narines fermables et des serres

réversibles. Il est le seul représentant de la famille des Pandionidae.

Son aire de nidification est souvent construite sur des supports élevés

comme des arbres morts, pylônes ou plateformes artificielles. Il migre

vers l’Afrique subsaharienne en hiver et revient au printemps pour se

reproduire.

Dangerosité Le balbuzard pêcheur est totalement inoffensif pour

l’humain. Il ne s’attaque qu’aux poissons et ne présente aucun risque

sanitaire ou comportement agressif. Son impact sur les populations

piscicoles est négligeable dans les milieux naturels. Il est protégé par

la législation française et son observation est encouragée dans le cadre

de programmes de conservation et de sensibilisation |

Gypaetinés

(1 espèce) |

Gypaetus barbatus (Gypaète barbu)

(moins de 150 cm, enverg 266-282 cm, moins de 10 kg)

|

Taille et description Le gypaète barbu (Gypaetus

barbatus) est un grand vautour au corps élancé mesurant entre 100 et 115

cm, avec une envergure de 266 à 282 cm et un poids de 5 à 7 kg.

Il possède une silhouette unique avec des ailes étroites et

pointues, une longue queue cunéiforme et une tête emplumée ornée d’un

masque noir descendant sous le bec en forme de barbe. Son plumage adulte

est crème ou orangé contrastant avec les ailes gris ardoisé. Les jeunes

sont brun foncé avec une tête noire. Son vol est souple et adapté au

relief montagneux.

Présence en France et en Aquitaine Le gypaète barbu est l’un

des quatre vautours présents en France. Il subsiste dans les Pyrénées,

les Alpes (où il a été réintroduit), la Corse et le Massif central. En

Nouvelle-Aquitaine, sa présence est limitée aux Pyrénées occidentales,

notamment dans les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. Il est

absent des zones de plaine comme la Gironde. La population pyrénéenne

est la plus ancienne et compte plus de 100 couples reproducteurs.

Particularités Ce vautour est spécialisé dans la consommation

d’os, qu’il casse en les laissant tomber de 50 à 100 mètres sur des

rochers pour en consommer les éclats et la moelle. Il peut avaler

certains os entiers et digère leur contenu grâce à un suc gastrique très

acide. Contrairement aux autres vautours, il transporte les morceaux

avec ses pattes et attend souvent que les autres charognards aient

terminé avant d’intervenir. Il est monogame et fidèle à son aire de

nidification, souvent située dans une grotte ou un renfoncement rocheux.

Dangerosité Le gypaète barbu est totalement inoffensif pour

l’humain. Il ne chasse pas d’animaux vivants et se nourrit exclusivement

de cadavres, principalement d’os. Les légendes anciennes le décrivant

comme prédateur d’agneaux ou responsable de la mort d’Eschyle sont

infondées. Il est protégé par la loi et fait l’objet de programmes de

conservation en France et en Europe. Sa rareté en fait un indicateur

précieux de la qualité écologique des milieux montagnards. |

Elaninés

(1 espèce) |

Elanus caeruleus (Élanion blanc)

(moins de 35 cm, enverg 78-95 cm, moins de 300 g)

|

Taille et description L’élanion blanc (Elanus

caeruleus) est un petit rapace diurne mesurant entre 30 et 35 cm, avec

une envergure d’environ 78 à 95 cm et un poids variant de 240 à 280 g.

Il possède une tête large et blanche, des yeux rouges cerclés de noir,

un bec court et crochu, des ailes longues et pointues, et une queue

courte légèrement fourchue. Son plumage est majoritairement blanc avec

des épaules noires bien visibles en vol, ce qui lui vaut le nom anglais

de black-shouldered kite.

Présence en France et en Aquitaine Originaire d’Afrique

subsaharienne et d’Asie, l’élanion blanc a colonisé le sud-ouest de

l’Europe depuis les années 1980. En France, il est apparu dans les

années 1990 dans le sud-ouest, avec une progression lente mais

régulière. Depuis 2018, son expansion s’est accélérée et il est

désormais bien implanté dans toute la Nouvelle-Aquitaine, à l’exception

du Limousin. Il niche dans les zones ouvertes, les cultures, les vergers

et les lisières boisées, souvent près des routes et des villages.

Particularités Ce rapace chasse principalement les petits

rongeurs, notamment les campagnols, qu’il repère depuis un perchoir ou

en vol stationnaire. Son vol est souple et silencieux, avec des

battements lents et des phases de vol plané. Il peut rester immobile

dans les airs comme le faucon crécerelle. Il niche dans les arbres,

souvent à faible hauteur, et peut se reproduire plusieurs fois par an

selon les ressources disponibles. Son installation rapide dans de

nouveaux territoires est facilitée par sa plasticité écologique et son

comportement opportuniste.

Dangerosité L’élanion blanc est totalement inoffensif pour

l’humain. Il ne présente aucun comportement agressif et ne s’attaque

qu’à de petites proies. Son rôle écologique est bénéfique, notamment

dans la régulation des populations de rongeurs agricoles. Il n’est pas

vecteur de maladies et ne cause pas de nuisances. Sa présence croissante

en France est suivie par les naturalistes, mais ne suscite aucune

inquiétude sur le plan sanitaire ou environnemental |

Perninés

(1 espèce) |

Pernis apivorus (Bondrée apivore)

(moins de 60 cm, enverg 135-150 cm, moins de 1 kg)

|

Talle et description La bondrée apivore (Pernis

apivorus) est un rapace diurne de taille moyenne mesurant entre 52 et 60

cm, avec une envergure de 135 à 150 cm et un poids de 600 à 1000 g. Elle

possède une silhouette proche de celle de la buse mais s’en distingue

par une tête plus fine, des narines étroites, un bec peu crochu et un

plumage très variable allant du brun clair au brun foncé. Sa queue est

longue et barrée, ses ailes larges et arrondies, et son vol est souple

avec de longs planés.

Présence en France et en Aquitaine Espèce migratrice, elle est

présente en France de mai à septembre. Elle niche dans les forêts

mixtes, les bocages et les zones boisées proches de prairies riches en

insectes. En Nouvelle-Aquitaine, elle est bien représentée dans les

départements boisés comme la Dordogne, la Charente, les Landes et la

Gironde, notamment dans les secteurs agricoles et forestiers. Elle migre

vers l’Afrique équatoriale en automne, traversant la Méditerranée et le

Sahara.

Particularités La bondrée est spécialisée dans la consommation

de larves d’hyménoptères, notamment les guêpes et les abeilles. Elle

creuse les nids souterrains pour en extraire les larves grâce à ses

pattes robustes et ses narines étroites qui limitent les piqûres. Son

plumage dense et ses écailles faciales la protègent des attaques. Elle

peut aussi consommer des insectes adultes, des vers et parfois des

petits vertébrés. Son régime alimentaire très ciblé la rend dépendante

de la disponibilité locale des nids de guêpes.

Dangerosité La bondrée apivore est totalement inoffensive pour

l’humain. Elle ne s’attaque qu’à des proies de petite taille et ne

présente aucun comportement agressif. Elle joue un rôle écologique

important dans la régulation des populations d’hyménoptères. Elle n’est

pas vectrice de maladies et ne cause pas de nuisances. Espèce protégée,

elle est sensible aux dérangements en période de nidification et à la

disparition des haies et des zones bocagères. |

Circaetinés

(1 espèce) |

Circaetus gallicus (Circaète Jean-le-Blanc)

|

Taille et description Le circaète Jean-le-Blanc

(Circaetus gallicus) est un grand rapace diurne mesurant entre 62 et 70

cm, avec une envergure de 170 à 190 cm et un poids de 1,5 à 2,3 kg. Il

possède une tête large et arrondie, des yeux jaunes très expressifs, un

bec puissant et des ailes longues et larges. Son plumage est

majoritairement clair sur le dessous, avec des taches brunes variables,

et plus sombre sur le dessus. Son vol est lent et majestueux, souvent en

cercles au-dessus des zones ouvertes.

Présence en France et en Aquitaine Espèce migratrice, le

circaète est présent en France de mars à octobre. Il niche dans les

zones boisées proches de milieux ouverts, notamment les garrigues, les

landes, les prairies et les cultures. En Nouvelle-Aquitaine, il est bien

représenté dans les Landes, le Périgord, le Lot-et-Garonne et la

Gironde, où il fréquente les secteurs forestiers et agricoles riches en

reptiles. Il migre vers l’Afrique subsaharienne pour l’hiver.

Particularités Le circaète est spécialisé dans la chasse aux

reptiles, en particulier les serpents, qu’il capture au sol après un vol

de prospection. Il peut consommer aussi des lézards et parfois des

amphibiens. Il possède des écailles protectrices sur les pattes et une

grande précision dans l’attaque. Il niche dans les arbres, souvent en

lisière de forêt, et élève un seul jeune par saison. Son vol plané à

haute altitude et ses cris discrets le rendent parfois difficile à

repérer.

Dangerosité Le circaète Jean-le-Blanc est totalement inoffensif

pour l’humain. Il ne s’attaque qu’à des proies spécifiques et ne

présente aucun comportement agressif. Il joue un rôle écologique

important dans la régulation des populations de serpents. Il n’est pas

vecteur de maladies et ne cause pas de nuisances. Espèce protégée, elle

est sensible aux dérangements en période de nidification et à la

disparition des milieux ouverts et des zones de chasse. |

Aegypiinés

(1 espèce) |

Neophron percnopterus (Vautour percnoptère)

|

Taille et description Le vautour percnoptère (Neophron

percnopterus) est le plus petit des vautours européens. Il mesure entre

58 et 70 cm, avec une envergure de 150 à 170 cm et un poids de 1,6 à 2,4

kg. Il possède un plumage blanc cassé avec des rémiges noires, une tête

nue jaune vif chez l’adulte, et un bec fin légèrement recourbé. Les

juvéniles sont brun foncé et mettent plusieurs années à acquérir le

plumage adulte. Son vol est agile, avec des battements rapides et des

planés élégants, souvent à basse altitude.

Présence en France et en Aquitaine Espèce migratrice, le

vautour percnoptère est présent en France de mars à septembre. Il niche

principalement dans le sud du pays, notamment dans les Pyrénées, les

Causses et les Alpes du Sud. En Nouvelle-Aquitaine, sa présence est

concentrée dans les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, où il

fréquente les falaises, les gorges et les milieux ouverts. Il est absent

des zones de plaine comme la Gironde. Les populations françaises sont

suivies dans le cadre de programmes de conservation, car l’espèce est

menacée à l’échelle européenne.

Particularités Ce vautour est un charognard opportuniste, se

nourrissant de cadavres, d’excréments, d’œufs et parfois de petits

animaux morts. Il est l’un des rares oiseaux à utiliser des outils : il

casse les œufs à l’aide de pierres qu’il projette avec son bec. Il niche

dans des cavités rocheuses, souvent en falaise, et élève un seul jeune

par saison. Son comportement discret et son régime alimentaire varié lui

permettent de survivre dans des milieux semi-arides et pastoraux.

Dangerosité Le vautour percnoptère est totalement inoffensif

pour l’humain. Il ne chasse pas et ne s’attaque qu’à des proies mortes

ou faciles à consommer. Il joue un rôle écologique important dans le

nettoyage des carcasses et la limitation des risques sanitaires liés à

la décomposition. Il n’est pas vecteur de maladies et ne cause pas de

nuisances. Espèce protégée, elle est vulnérable aux empoisonnements

indirects, aux collisions et à la disparition des pratiques pastorales

traditionnelles. |

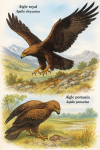

Aquilinés

(2

espèces) |

Aquila chrysaetos (Aigle royal)

Aquila pomarina (Aigle pomarin)

|

Taille et description Les Aquilinés regroupent les

grands rapaces du genre Aquila et apparentés, comme l’aigle

royal (Aquila chrysaetos), l’aigle de Bonelli (Aquila

fasciata) ou l’aigle impérial (Aquila heliaca). Leur

taille varie de 60 à 93 cm selon les espèces, avec une envergure de 180

à 240 cm et un poids allant de 2,5 à plus de 7 kg. Ils possèdent une

silhouette puissante, des ailes larges et longues, une tête massive, un

bec crochu et des serres robustes. Leur plumage est généralement brun,

parfois marqué de taches claires ou de motifs contrastés selon l’âge et

l’espèce.

Présence en France et en Aquitaine L’aigle royal est présent

dans les Alpes, les Pyrénées, le Massif central et la Corse, avec

quelques couples nicheurs dans les Pyrénées-Atlantiques. L’aigle de

Bonelli, plus rare, est cantonné au sud-est et au sud-ouest, notamment

en Provence et dans les contreforts pyrénéens. En Nouvelle-Aquitaine,

seule la frange pyrénéenne accueille des individus nicheurs ou en

dispersion. Les vastes zones forestières et les milieux ouverts de la

région peuvent être fréquentés par des jeunes en erratisme, mais la

reproduction reste localisée.

Particularités Les Aquilinés sont des prédateurs spécialisés

dans la chasse aux mammifères et oiseaux de taille moyenne, comme les

lièvres, marmottes, corvidés ou perdrix. Leur vue perçante leur permet

de repérer une proie à plusieurs kilomètres. Ils construisent des nids

massifs appelés aires, souvent réutilisés chaque année. Leur longévité

est élevée et leur maturité sexuelle tardive. L’aigle royal est

emblématique des milieux montagnards, tandis que l’aigle de Bonelli

préfère les zones rocheuses et semi-arides. Leur comportement

territorial est marqué, avec des parades aériennes spectaculaires.

Dangerosité Les Aquilinés sont totalement inoffensifs pour

l’humain. Ils ne s’attaquent qu’à des proies adaptées à leur taille et

ne présentent aucun comportement agressif envers l’homme. Leur rôle

écologique est essentiel dans la régulation des populations de proies

sauvages. Ils ne sont pas vecteurs de maladies et ne causent pas de

nuisances. Espèces protégées, elles sont sensibles aux dérangements, aux

collisions avec les lignes électriques et à la perte de leur habitat.

Leur conservation repose sur la préservation des milieux naturels et la

limitation des pressions humaines. |

Accipitrinés

(2

espèces) |

Accipiter nisus (Épervier d’Europe)

Accipiter gentilis (Autour des palombes) |

|

Buteoninés

(3

espèces) |

Buteo buteo (Buse variable)

Milvus milvus (Milan royal)

Milvus migrans (Milan noir) |

|

Strigidés

(11 espèces) |

Asio flammeus (Hibou des marais)

Bubo bubo (Grand-duc d’Europe)

Tyto alba (Effraie des clochers)

Aegolius funereus (Nyctale de Tengmalm) |

|

Psittacidés (nicheurs) en

France

|

Espèces en France |

Espèces

representatives |

Description |

Psittacula

(1 espèce) |

Perruche à collier (Psittacula krameri)

(moins de 45 cm, moins de 150 g)

|

Taille et description La perruche à collier (Psittacula

krameri) mesure entre 38 et 42 cm, dont près de 15 cm pour la queue.

Elle pèse entre 100 et 140 g. Son plumage est vert vif, avec un collier

noir et rose chez le mâle adulte. Le bec est rouge, puissant et

légèrement recourbé. Elle possède une silhouette élancée, un vol rapide

et direct, et un cri strident facilement reconnaissable.

Présence en France et en Aquitaine Introduite par l’élevage et

les échappées de volières, Psittacula krameri s’est naturalisée dans

plusieurs grandes agglomérations françaises. Elle est bien établie en

Île-de-France, à Marseille, à Lyon et dans l’agglomération bordelaise.

En Nouvelle-Aquitaine, sa présence est confirmée dans les parcs urbains

de Bordeaux et ses environs, où elle forme des dortoirs bruyants en

hiver et niche dans les cavités d’arbres ou de bâtiments.

Particularités Espèce exotique capable de s’adapter aux climats

tempérés, elle se distingue par son comportement grégaire et sa capacité

à occuper des niches urbaines. Elle se nourrit de graines, fruits,

bourgeons et parfois de cultures agricoles. Elle niche tôt dans l’année,

ce qui lui permet d’éviter la concurrence directe avec certaines espèces

locales. Son cri perçant et ses rassemblements en dortoirs la rendent

très visible et audible.

Dangerosité Elle ne représente aucun danger direct pour

l’humain. Toutefois, sa prolifération peut entraîner une compétition

avec les espèces cavernicoles locales comme les étourneaux ou les

chouettes chevêches. Elle peut aussi occasionner des nuisances sonores

et des dégâts mineurs sur les cultures fruitières. À ce jour, elle n’est

pas considérée comme invasive à l’échelle nationale, mais sa

surveillance est recommandée dans les zones où les populations

augmentent rapidement. |

Piciformes (nicheurs) en

France

|

Espèces en France |

Espèces

representatives |

Description |

Picidés

(7 espèces) |

Picus viridis — Pic vert

(moins de 40 cm, moins de 250 g)

Dryocopus martius — Pic noir

(moins de 60 cm, moins de 400 g)

Dendrocopos major — Pic épeiche

(moins de 30 cm, moins de 100 g)

Jynx torquilla — Torcol fourmilier

(moins de 20 cm, moins de 50 g)

|

Taille et description Les Picidés sont des oiseaux dont

la taille varie de 7,5 à 60 cm selon les espèces. Leur morphologie est

adaptée à la vie arboricole : bec droit et tranchant, pattes courtes

avec quatre doigts griffus (parfois trois), deux orientés vers l’avant

et deux vers l’arrière, facilitant l’adhérence aux troncs. Leur queue

rigide leur sert de point d’appui vertical. Leur langue est longue,

collante et munie de crochets, enroulée autour du crâne au repos, et

utilisée pour extraire les insectes du bois ou du sol.

Présence en France et en Aquitaine Neuf espèces de Picidés sont

recensées en France, dont le pic vert, le pic épeiche, le pic cendré et

le pic épeichette. Ces espèces sont bien représentées en

Nouvelle-Aquitaine, notamment dans les zones boisées de Gironde. Le pic

vert (Picus viridis) et le pic épeiche (Dendrocopos major) sont

fréquemment observés dans les forêts mixtes, les parcs et les jardins, y

compris en milieu périurbain

Particularités Les Picidés se distinguent par leur

tambourinage, une forme de communication non vocale où le bec frappe

rapidement une surface résonnante pour marquer le territoire ou attirer

un partenaire. Ce comportement est distinct du martèlement, utilisé pour

creuser le bois. Chaque espèce possède un rythme de tambourinage unique.

Leur capacité à creuser des cavités dans le bois leur permet aussi de

créer des loges de nidification, souvent réutilisées par d'autres

espèces.

Dangerosité Les Picidés ne présentent aucun danger direct pour

l’humain. Ils sont insectivores et jouent un rôle écologique important

dans la régulation des populations de larves xylophages. Leur impact sur

les infrastructures est limité, bien que certains individus puissent

tambouriner sur des surfaces métalliques ou artificielles, causant des

nuisances sonores ponctuelles. Ils ne sont ni agressifs ni vecteurs de

maladies connues pour l’homme |

Coraciiformes (nicheurs) en

France

|

Espèces en France |

Espèces

representatives |

Description |

Alcédinidés

(1 espèce) |

Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis)

(moins de 16 cm, moins de 100 g)

|

Taille et description Les Alcédinidés sont des oiseaux

trapus de petite à moyenne taille, mesurant entre 10 et 45 cm selon les

espèces. Le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis), seul représentant

régulier en France, atteint environ 16 cm. Leur morphologie se

caractérise par une grosse tête, un long bec droit et pointu, des ailes

courtes et arrondies, et une queue très courte. Leur plumage est souvent

éclatant, combinant des teintes métalliques de bleu, turquoise et

orange. Leur vol est rapide, direct et bas au-dessus de l’eau.

Présence en France et en Aquitaine Le Martin-pêcheur d’Europe

est largement répandu en France, bien que localisé selon la qualité des

milieux aquatiques. En Nouvelle-Aquitaine, il est bien présent dans les

zones humides, les rivières lentes, les canaux, les étangs et les

marais, notamment en Gironde, Dordogne et Landes. Il est sédentaire mais

peut effectuer des déplacements hivernaux selon les conditions

climatiques. Il niche dans des berges meubles où il creuse un tunnel

horizontal menant à une chambre de ponte.

Particularités écologiques Les Alcédinidés sont des

spécialistes de la pêche en eau douce. Ils chassent à l’affût depuis une

branche ou un perchoir, plongeant pour capturer des petits poissons,

crustacés ou insectes aquatiques. Leur vue est adaptée à la réfraction

de l’eau, leur permettant une grande précision. Leurs excréments forment

des pelotes de réjection contenant des arêtes et des écailles. Le chant

du Martin-pêcheur est un sifflement aigu, souvent émis en vol. Leur

nidification dépend fortement de la stabilité des berges et de la

qualité de l’eau.

Dangerosité Les Alcédinidés ne présentent aucun danger pour

l’homme. Ce sont des oiseaux discrets, farouches et non agressifs. Leur

bec est adapté à la capture de proies aquatiques de petite taille et ne

constitue aucun risque. Ils jouent un rôle écologique important dans le

contrôle des populations de petits poissons et d’invertébrés aquatiques.

Leur présence est un indicateur de bonne qualité des milieux humides. |

Méropidés

(1 espèce) |

Guêpier d’Europe (Merops apiaster)

(moins de 28 cm, moins de 100 g)

|

Taille et description Les Méropidés sont des oiseaux

élancés de taille moyenne, mesurant entre 20 et 30 cm selon les espèces.

Leur silhouette est fine, avec un long bec légèrement incurvé vers le

bas, des ailes effilées et une queue souvent prolongée par deux

rectrices centrales allongées. Leur plumage est vivement coloré,

combinant des teintes de vert, bleu, jaune, roux et noir, avec un masque

facial sombre. Leur vol est rapide, souple et acrobatique, souvent

ponctué de glissades et de virages brusques.

Présence en France et en Aquitaine En France, le Guêpier

d’Europe (Merops apiaster) est l’unique représentant régulier de la

famille. Il est nicheur migrateur, présent de mai à septembre,

principalement dans le sud et l’ouest du pays. En Nouvelle-Aquitaine, il

est bien implanté, notamment en Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne et

Charente, où il fréquente les zones ouvertes avec talus sablonneux,

berges de rivières ou carrières pour y creuser ses terriers de

nidification. Les colonies peuvent compter plusieurs dizaines

d’individus.

Particularités écologiques Les Méropidés sont spécialisés dans

la capture d’insectes volants, en particulier les hyménoptères comme les

abeilles, guêpes et frelons, qu’ils saisissent en vol. Avant ingestion,

ils les frappent contre une branche pour retirer le dard. Ils nichent en

colonie dans des tunnels creusés dans des sols meubles, parfois sur

plusieurs mètres. Leur chant est doux, roulé et répétitif, souvent

audible en vol. Leur comportement social est marqué par des interactions

fréquentes entre individus.

Dangerosité Les Méropidés ne présentent aucun danger pour

l’homme. Leur régime alimentaire insectivore est bénéfique pour la

régulation des populations de guêpes et frelons. Ils ne sont ni

agressifs ni nuisibles, et leur bec n’est pas adapté à la prédation sur

des proies de grande taille. Leur présence est généralement bien

accueillie, bien qu’ils puissent être perçus comme concurrents par les

apiculteurs, ce qui reste marginal et non problématique à l’échelle

écologique. |

Coraciidés

(1 espèce) |

Rollier d’Europe (Coracias garrulus)

(moins de 32 cm, moins de 200 g)

|

Taille et description Les Coraciidés sont des oiseaux

de taille moyenne, mesurant généralement entre 25 et 40 cm. Leur

morphologie se distingue par une grosse tête, des épaules larges, un bec

court à pointe crochue, des ailes moyennes et une queue parfois

prolongée par de longues rectrices médianes. Leur plumage est vivement

coloré, avec une prédominance de bleu, souvent rehaussé de teintes

lilas, turquoise ou vertes. Ils possèdent des pattes courtes et sont

adaptés à la chasse en vol ou depuis un perchoir.

Présence en France et en Aquitaine En France, seule une espèce

est régulièrement observée : le Rollier d'Europe (Coracias garrulus). Il

est nicheur rare mais localisé, principalement dans le sud du pays. En

Nouvelle-Aquitaine, sa présence est sporadique mais attestée, notamment

dans les zones ouvertes de la Gironde et du Lot-et-Garonne, où il

fréquente les milieux semi-ouverts comme les lisières boisées, les

vergers et les prairies avec vieux arbres. Il est migrateur, présent de

mai à septembre, puis repart vers l’Afrique subsaharienne pour

l’hivernage

Particularités écologiques Les Coraciidés sont des prédateurs

spécialisés dans la capture de gros insectes, comme les coléoptères, les

orthoptères et les libellules, mais ils consomment aussi de petits

reptiles, amphibiens et mammifères. Ils nichent dans des cavités

naturelles, souvent dans des arbres ou des talus, et pondent des œufs

blancs et sphériques. Leur vol est puissant et acrobatique, souvent

accompagné de cris rauques. Le Rollier d’Europe est connu pour ses

parades aériennes spectaculaires.

Dangerosité Les Coraciidés ne présentent aucun danger pour

l’homme. Ce sont des oiseaux paisibles, non agressifs, et leur bec

crochu est adapté à la prédation sur de petites proies, sans risque pour

les humains. Ils jouent un rôle écologique bénéfique en régulant les

populations d’insectes |

Bucérotiformes

(nicheurs) en

France

|

Espèces en France |

Espèces

representatives |

Description |

Upupa

(1 espèce) |

Huppe fasciée (Upupa epops)

(26-32 cm, enverg 42-45 cm, moins de 100 g)

|

Taille La huppe fasciée (Upupa epops) mesure entre 26

et 32 cm de longueur dont 5 à 6 cm pour le bec. Son envergure varie de

42 à 46 cm et son poids de 47 à 89 g.

Description C’est un oiseau de taille moyenne au plumage

chamois orangé avec des ailes et une queue barrées de noir et de blanc.

Il possède une huppe érectile composée de plumes chamois à pointe noire.

Son bec est long, fin et recourbé vers le bas. Son vol est ondulant et

irrégulier, souvent comparé à celui d’un papillon géant .

Présence en France et en Aquitaine La huppe fasciée est

présente dans toute la France, principalement en période de reproduction

entre mars et septembre. Elle est bien représentée en

Nouvelle-Aquitaine, notamment dans les zones bocagères, les prairies,

les vergers, les jardins et les périphéries urbaines. Elle niche dans

des cavités naturelles ou artificielles comme les vieux murs, les

nichoirs ou les anfractuosités d’arbres. C'est

certainement le plus bel oiseau de France et d'Aquitaine. Dissimulée,

elle est quasi invisible dans la nature.

Particularités Son chant est une série de sons sourds

et répétés « houpoupoup » émis par le mâle au printemps. Elle est

capable de déterrer des insectes souterrains grâce à son bec. Elle

fouille aussi les bouses pour y trouver des proies. Elle est solitaire,

peu farouche mais reste distante. Sa huppe dressée est un signal

d’alerte ou d’excitation. Elle peut assommer ses proies sur une pierre

pour en retirer les parties dures.

Dangerosité La huppe fasciée n’est pas dangereuse pour

l’humain. Elle est inoffensive, discrète et ne présente aucun risque

sanitaire ou comportemental. Elle est protégée en France et classée en

préoccupation mineure par l’UICN mais reste vulnérable à la disparition

des habitats et à l’usage de pesticides |

|