|

| |

|

Les Gastéropodes

en France et en Aquitaine |

Les

gastéropodes sont très diversifiés en France et en Aquitaine, avec des

espèces marines, terrestres et d’eau douce, dont certaines sont

endémiques ou fossiles.

Définition et caractéristiques

Les gastéropodes sont des mollusques à coquille univalve torsadée ou

absente. Ils possèdent un pied ventral pour la reptation ou la nage, une

tête avec radula et parfois des yeux. Leur écologie couvre les milieux

marins, dulçaquicoles et terrestres.

Diversité en France La France abrite environ 700 espèces de

gastéropodes terrestres et d’eau douce. On y trouve des escargots comme

Helix aspersa (petit-gris), Cepaea nemoralis (escargot

des bois), des limaces comme Arion vulgaris, et des espèces

aquatiques comme Viviparus contectus. En milieu marin, on

recense des espèces comme Patella vulgata (patelle commune),

Nassarius reticulatus (nasarius réticulé), et Buccinum

undatum (buccin commun).

Spécificités en Aquitaine Le bassin aquitain est riche en

espèces fossiles, notamment du Stampien (Oligocène). Des espèces des

familles Tornidae, Columbellidae, Olividae et Naticidae ont été

identifiées dans les dépôts marins fossiles de cette région. En milieu

actuel, on retrouve des escargots de jardin (Cepaea hortensis),

des limaces forestières, et des espèces aquatiques dans les zones

humides et les rivières comme la Dordogne et la Garonne.

Espèces endémiques et menacées Près de 40 % des gastéropodes

terrestres français sont endémiques. Certains sont menacés par la

destruction des habitats, la pollution et les espèces invasives. Des

programmes de suivi existent via des plateformes comme.

Utilisation et intérêt scientifique Les gastéropodes sont

utilisés en gastronomie (escargots), en bioindication (qualité des

eaux), en paléontologie (fossiles du Stampien), et en éducation pour

illustrer la diversité morphologique et écologique des mollusques. |

|

Espèces présente en France |

Espèces

représentatives |

Description |

Caenogastropodes

(env 130 esp)

La première image présente deux escargots marins illustrés

avec précision : en haut, Littorina littorea, appelé « Ligurian

common », possède une coquille brun foncé, arrondie et lisse avec un

léger bandement ; en bas, Nassarius reticulatus ou « Nassa

reticulata », arbore une coquille plus allongée, claire et ornée d’un

motif réticulé, sur un sol sableux avec une végétation éparse suggérant

un habitat côtier. La seconde image montre deux autres gastéropodes

marins sur le fond océanique entourés de végétation sous-marine : à

gauche, Buccinum undatum ou « Buccin commun », à la coquille

robuste et spiralée ; à droite, Cerith vulgaris ou « Cérite

vulgaire », identifiable par sa coquille plus fine et pointue. Les deux

illustrations permettent une comparaison morphologique et taxonomique

utile à des fins pédagogiques en biologie marine.

|

Littorina littorea — Bigorneau commun

(Moins de 3 cm, moins de 5 g)

Nassarius reticulatus — Nasse réticulée

(Moins de 3 cm, moins de 5 g)

Buccinum undatum — Buccin commun

(Moins de 12 cm, moins de 10 g)

Cerithium vulgatum — Cérite vulgaire

(Moins de 5 cm, moins de 10 g)

|

Les Caenogastropodes sont très présents en France, y compris en

Aquitaine, et regroupent une diversité d'espèces marines et

dulçaquicoles aux particularités marquées. Leur dangerosité est

généralement faible, mais certaines espèces peuvent présenter des

risques spécifiques.

Présence en France et en Aquitaine Les Caenogastropodes forment

le groupe le plus vaste de gastéropodes, avec une répartition étendue

sur le territoire français. On les retrouve dans les eaux marines de

l’Atlantique, de la Manche et de la Méditerranée, ainsi que dans les

eaux douces. En Aquitaine, leur présence est notable sur le littoral

girondin, dans les estuaires comme celui de la Gironde, et dans les

zones humides intérieures. Les espèces marines incluent des

représentants des super-familles Cerithioidea, Littorinimorpha et

Neogastropoda, tandis que les eaux douces abritent des Architaenioglossa

comme les ampullaires et les planorbes.

Particularités biologiques et écologiques Les Caenogastropodes

se distinguent par une coquille souvent spiralée, un opercule corné ou

calcifié, et une séparation des sexes. Leur morphologie et leur écologie

varient fortement selon les familles. Certains sont herbivores, d’autres

carnivores ou détritivores. Ils jouent un rôle important dans les

chaînes alimentaires et dans le recyclage de la matière organique. Leur

diversité morphologique est liée à des adaptations à des milieux très

variés, allant des abysses marins aux rivières peu profondes. Le groupe

est défini par plusieurs synapomorphies, notamment au niveau du système

nerveux et de la radula

Dangerosité potentielle La majorité des Caenogastropodes ne

présente aucun danger pour l’humain. Toutefois, certaines espèces

marines de Neogastropoda, comme les cônes (genre Conus), possèdent un

venin neurotoxique utilisé pour capturer leurs proies. Ce venin peut

être dangereux en cas de manipulation imprudente, bien que ces espèces

soient rares en France. D’autres espèces peuvent poser des risques

indirects en aquarium ou en milieu naturel, par exemple en favorisant la

prolifération d’algues ou en perturbant les équilibres écologiques si

elles sont introduites hors de leur aire naturelle. En milieu

aquariophile, une mauvaise gestion des paramètres physico-chimiques peut

rendre leur présence problématique |

Hétérobranches

(env. 300 esp)

La première image montre deux mollusques illustrés avec

précision : en haut, la « Grand limace léopard » (Limax maximus),

une limace terrestre au corps allongé et tacheté, rampant sur du bois ;

en bas, la « Limace de mer tachetée » (Aplysia punctata), une

limace marine aux parapodes étendus et aux taches rouges, nageant parmi

des plantes sous-marines. La seconde image présente deux escargots

terrestres sur un sol forestier : en haut, l’« Escargot de Bourgogne » (Helix

pomatia), à coquille claire et globuleuse ; en bas, le « Petit-gris

» (Cornu aspersum), identifiable par sa coquille brune à bandes

marquées. Ces illustrations permettent une comparaison morphologique

entre espèces terrestres et marines, soulignant leur diversité

taxonomique et écologique.

La toisième image montre deux gastéropodes marins sur un fond végétal

sous-marin : en haut, la « Cratène voyageuse » (Cratena peregrina),

un nudibranche aux cérates orange et violets sur un corps translucide ;

en bas, la « Limace rouge commune » (Arion vulgaris), une

limace de mer au corps lisse et rouge rampant sur des algues. La

quatrième image présente deux limaces terrestres sur un sol moussu

: à gauche, la « Limace grise réticulée » (Deroceras reticulatum),

de grande taille et brun foncé ; à droite, l’« Ambrette des marais » (Succinea

putris), plus petite et jaunâtre. Ces illustrations permettent une

comparaison morphologique et écologique entre espèces marines et

terrestres, soulignant leur diversité taxonomique. |

Aplysia punctata — Lièvre de mer tacheté

(Moins de 30 cm, moins de 300 g)

Limax maximus — Grand limace léopard

(Moins de 20 cm, moins de 50 g)

Helix pomatia — Escargot de Bourgogne

(Moins de 10 cm, moins de 50 g)

Cornu aspersum — Petit-gris

(Moins de 5 cm, moins de 50 g)

Cratena peregrina — Cratène voyageuse

(Moins de 5 cm, moins de 5 g)

Arion vulgaris — Limace rouge commune

(Moins de 15 cm, moins de 50 g)

Deroceras reticulatum — Limace grise réticulée

(Moins de 5 cm, moins de 10 g)

Succinea putris — Ambrette des marais

(Moins de 3 cm, moins de 1 g)

|

Les Hétérobranches sont largement présents en France, y compris

en Aquitaine, avec une diversité remarquable d’espèces marines,

dulçaquicoles et terrestres. Leur dangerosité est faible, mais certaines

espèces peuvent provoquer des irritations ou des déséquilibres

écologiques.

Présence en France et en Aquitaine Les Hétérobranches forment

une sous-classe de gastéropodes très diversifiée, regroupant les anciens

opisthobranches et pulmonés. En France, on les retrouve dans les zones

littorales méditerranéennes et atlantiques, dans les eaux douces, et

dans les milieux terrestres humides. En Aquitaine, leur présence est

attestée sur le littoral girondin, dans les marais, les estuaires, les

rivières, les forêts et les jardins. Les nudibranches marins sont

visibles sur les fonds rocheux et sableux, tandis que les limaces

terrestres et les escargots pulmonés sont communs dans les zones boisées

et agricoles.

Particularités morphologiques et écologiques Les Hétérobranches

se caractérisent par une grande diversité anatomique. Les nudibranches

et autres opisthobranches marins ont souvent perdu leur coquille et

présentent des formes colorées avec des appendices sensoriels. Les

pulmonés, majoritaires en milieu terrestre, possèdent une cavité

palléale transformée en poumon et sont hermaphrodites. Le groupe est

marqué par une détorsion des organes internes et une symétrisation du

système nerveux. Leur régime alimentaire varie : certains sont

herbivores, d’autres carnivores, détritivores ou spécialisés dans la

consommation d’éponges, cnidaires ou algues. Ils jouent un rôle

important dans les écosystèmes comme recycleurs ou prédateurs

spécialisés.

Dangerosité potentielle La plupart des Hétérobranches sont

inoffensifs pour l’humain. Toutefois, certaines espèces marines comme

les nudibranches peuvent accumuler des toxines issues de leurs proies

(cnidaires, éponges) et provoquer des irritations cutanées en cas de

contact. En milieu terrestre, certaines limaces peuvent être vectrices

de parasites comme l’Angiostrongylus cantonensis, bien que ce risque

soit très limité en France. En aquariophilie ou en agriculture,

certaines espèces peuvent devenir envahissantes ou nuisibles, notamment

en cas de déséquilibre écologique. Leur impact est surtout indirect, lié

à la prolifération ou à la compétition avec des espèces locales. Aucun

Hétérobranche n’est considéré comme mortel ou agressif pour l’humain en

métropole |

Néritimorphes

(env. 2 esp)

|

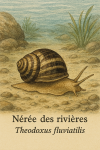

Theodoxus fluviatilis — Nérée des rivières ou

Néritine fluviatile

(Moins de 1 cm, moins de 1 g)

|

Les Néritimorphes sont présents en France dans les milieux

aquatiques, principalement en eau douce et en zone littorale, avec une

faible représentation en Aquitaine. Leur particularité réside dans leur

morphologie robuste et leur adaptation aux substrats durs. Leur

dangerosité est nulle pour l’humain.

Présence en France et en Aquitaine Les Néritimorphes sont un

groupe de gastéropodes aquatiques, majoritairement tropicaux, mais

quelques espèces sont présentes en France métropolitaine. On les

retrouve dans les rivières, les estuaires, les zones rocheuses

littorales et parfois en aquariophilie. En Aquitaine, leur présence

naturelle est marginale, limitée aux zones humides riches en substrats

calcaires ou siliceux. Certaines espèces exotiques sont introduites via

les aquariums ou les bassins d’ornement.

Particularités morphologiques et écologiques Les Néritimorphes

se caractérisent par une coquille épaisse souvent arrondie, un opercule

solide, et une radula adaptée au raclage des algues sur les surfaces

dures. Ils sont généralement herbivores ou détritivores. Leur pied est

puissant, leur coquille souvent décorée de motifs géométriques, et leur

système reproducteur est dioïque. Ils sont bien adaptés aux milieux à

courant ou aux substrats rocheux, avec une tolérance variable à la

salinité selon les espèces.

Dangerosité et interactions Les Néritimorphes sont totalement

inoffensifs pour l’humain. Ils ne produisent pas de toxines et ne sont

pas vecteurs de maladies. En aquariophilie, ils sont appréciés pour leur

efficacité dans le nettoyage des algues. Leur impact écologique est

neutre ou bénéfique dans leur milieu naturel. Les espèces exotiques

introduites peuvent toutefois poser des problèmes de déséquilibre si

elles sont relâchées dans la nature, mais ce risque reste limité en

France métropolitaine. |

Vestigastéropodes

(env. 15 esp)

|

Trochus histrio — Troque peint

Tectus dentatus — Troque dentée

Stomatella varia — Stomatelle variable

Angaria delphinus — Angarie dauphin

|

Les Vestigastéropodes sont présents en France uniquement dans

les milieux marins rocheux, avec une représentation très limitée en

Aquitaine. Ce groupe primitif de gastéropodes se distingue par sa

morphologie archaïque et sa faible dangerosité.

Présence en France et en Aquitaine Les Vestigastéropodes sont

un groupe ancien de gastéropodes marins, principalement représentés par

les familles des Fissurellidae (patelles à trou) et des Haliotidae

(ormeaux). En France, on les trouve sur les côtes rocheuses de

l’Atlantique, de la Manche et de la Méditerranée. En Aquitaine, leur

présence est rare et localisée, notamment dans les zones rocheuses du

Pays Basque et du nord du golfe de Gascogne. Les substrats sableux et

vaseux de la Gironde ne leur sont pas favorables.

Particularités morphologiques et écologiques Les

Vestigastéropodes se caractérisent par une coquille souvent conique ou

en forme d’oreille, un système nerveux peu centralisé, et une radula

primitive. Ils possèdent des branchies bipectinées et un cœur à deux

oreillettes, témoins de leur position basale dans l’évolution des

gastéropodes. Leur mode de vie est benthique, fixé ou rampant sur les

rochers, où ils se nourrissent d’algues ou de biofilms. Les ormeaux sont

herbivores stricts, tandis que les fissurelles raclent les surfaces

dures.

Dangerosité et interactions Les Vestigastéropodes sont

totalement inoffensifs pour l’humain. Ils ne produisent pas de venin, ne

sont pas vecteurs de maladies, et ne présentent aucun risque sanitaire.

Les ormeaux sont même recherchés pour leur chair en gastronomie, bien

que leur récolte soit réglementée. Leur rôle écologique est modeste mais

positif, contribuant au contrôle des algues et à la structuration des

communautés benthiques. Leur sensibilité aux pollutions et à la surpêche

en fait des indicateurs de la qualité du milieu marin. |

Patellogastéropodes

(env 8 esp)

|

Patella vulgata — Patelle commune

Patella caerulea — Patelle bleue

Cellana radiata — Patelle rayée

Lottia limpets — Patelle digitale

|

Les Patellogastéropodes sont présents sur les côtes françaises,

notamment en Bretagne, en Méditerranée et dans le Pays basque aquitain.

Ce groupe primitif de gastéropodes marins se distingue par sa coquille

en forme de cône aplati et son adaptation aux substrats rocheux battus

par les vagues. Leur dangerosité est nulle pour l’humain.

Présence en France et en Aquitaine Les Patellogastéropodes sont

exclusivement marins et vivent fixés sur les rochers du littoral. En

France, on les trouve sur les côtes atlantiques, méditerranéennes et

dans la Manche. En Aquitaine, leur présence est concentrée dans les

zones rocheuses du Pays basque, comme à Biarritz ou Hendaye, où les

conditions hydrodynamiques leur sont favorables. Ils sont absents des

plages sableuses et des estuaires vaseux comme ceux du Médoc ou du

bassin d’Arcachon.

Particularités morphologiques et écologiques Ce groupe regroupe

les patelles et leurs proches, comme Patella vulgata ou

Cellana radiata. Leur coquille est conique, épaisse, sans

enroulement spiralé, ce qui leur permet de résister à la force des

vagues. Leur pied est puissant et adhère fortement au substrat. Ils

possèdent une radula spécialisée pour racler les microalgues sur les

rochers. Leur système respiratoire est branchial, et leur cœur possède

deux oreillettes, témoins de leur position basale dans l’évolution des

gastéropodes. Ils sont dioïques et leur reproduction est externe,

souvent synchronisée avec les marées.

Dangerosité et interactions Les Patellogastéropodes sont

totalement inoffensifs pour l’humain. Ils ne produisent pas de toxines,

ne piquent pas, et ne sont pas vecteurs de maladies. Leur rôle

écologique est important : ils contrôlent la croissance des algues sur

les rochers, facilitent la colonisation par d’autres espèces, et servent

de nourriture à certains poissons et crustacés. Ils sont parfois

récoltés localement pour la consommation, mais leur intérêt économique

reste limité. Leur sensibilité à la pollution et à la surfréquentation

des zones littorales en fait de bons indicateurs de la qualité

écologique des habitats rocheux. |

|