|

| |

Oiseaux de

la ferme (France)

|

Famille |

Espèces

représentatives |

Description |

Phasianidés

L’image montre un groupe de quatre poules dans un poulailler

en bois. Un coq au plumage rouge et noir vif se tient en évidence,

entouré de quatre poules aux couleurs variées : une blanche, une brun

doré, une brun tacheté et une brun clair. Le poulailler possède des

parois en bois et une fenêtre laissant entrer la lumière naturelle, avec

un aperçu de verdure à l’extérieur. Le sol est recouvert de paille ou de

sciure. La scène est bien éclairée et détaillée, mettant en valeur la

texture des plumes et l’ambiance rustique de l’intérieur. En bas de

l’image figure le texte : « Poule domestique – Gallus gallus ». |

Coq, ou Poule domestique (Gallus gallus domesticus)

|

La poule domestique est l’oiseau le plus répandu au monde,

élevée pour sa chair, ses œufs et ses rôles culturels depuis des

millénaires. Elle s’adapte à tous les types de fermes et milieux

tempérés.

Présence dans le monde Gallus gallus domesticus est l’espèce

aviaire la plus nombreuse sur Terre. Issue de la domestication du coq

doré sauvage (Gallus gallus), elle est présente sur tous les continents,

sauf dans les zones polaires où les conditions extrêmes empêchent sa

survie. Sa répartition mondiale est due à l’action humaine, qui l’a

introduite dans tous les milieux agricoles, urbains et ruraux.

Habitat à la ferme À la ferme, la poule domestique vit dans des

poulaillers ou en plein air selon les systèmes d’élevage. Elle s’adapte

facilement à des environnements variés, pourvu qu’elle dispose d’un

abri, d’un accès à l’eau, à la nourriture (grains, insectes, végétaux)

et à des zones de grattage. Elle est terrestre, nidifuge, peu volante,

et aime se percher pour dormir. Le coq joue un rôle de veille et de

signalement des ressources alimentaires.

Son histoire La domestication de la poule remonte à environ

8000 ans en Asie du Sud-Est. Elle s’est répandue en Inde, en Chine, au

Moyen-Orient, puis en Europe et en Afrique. Elle a été sélectionnée pour

ses aptitudes à pondre, sa chair, son chant et parfois pour des usages

rituels. De nombreuses races ont été créées par les paysans au fil des

siècles, certaines ayant disparu. Le coq est devenu un symbole culturel

fort, notamment en France et en Belgique, où il incarne des valeurs

nationales et religieuses.

Chair de la poule domestique La chair de la poule varie selon

l’âge et le type d’élevage. Le poulet est abattu jeune pour une viande

tendre. La poularde est une jeune poule engraissée, prisée pour sa

finesse. Le chapon, jeune coq châtré et engraissé, offre une chair

particulièrement moelleuse. La viande de poule adulte est plus ferme,

souvent utilisée en bouillon ou en cuisson longue. La sélection

génétique a permis d’optimiser les rendements en viande blanche,

notamment dans les races dites « à croissance rapide » |

Phasianidés

L’image montre deux dindons debout sur un sol en terre

devant une grange en bois, avec une zone clôturée et des arbres en

arrière-plan. À gauche se trouve un dindon sauvage, identifié comme «

Dindon sauvage » avec le nom scientifique « Meleagris gallopavo »,

arborant un plumage sombre, une queue en éventail et une caroncule

rouge. À droite se tient une dinde domestique, également nommée «

Meleagris gallopavo », avec un plumage blanc plus clair et une allure

plus discrète. La scène met en évidence les différences physiques entre

les formes sauvage et domestique, notamment dans la couleur du plumage

et la posture. |

Dinde sauvage, ou domestique (Meleagris gallopavo domesticus)

|

La dinde domestique est présente dans toutes les régions

tempérées du monde, élevée principalement pour sa chair dans des fermes

industrielles et familiales. Elle est issue de la domestication du

dindon sauvage en Mésoamérique il y a plus de 2000 ans, puis importée en

Europe au XVIe siècle. Sa chair est prisée pour sa richesse en protéines

et sa faible teneur en matières grasses.

Présence mondiale La dinde domestique (Meleagris gallopavo

domesticus) est largement répandue dans les zones tempérées du globe.

Elle est élevée intensivement en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et

dans certaines régions d’Afrique et d’Amérique du Sud. Les États-Unis,

le Canada, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni comptent parmi les

principaux producteurs. Son élevage est favorisé par sa capacité à

produire une grande quantité de viande à faible coût.

Habitat à la ferme En milieu agricole, la dinde domestique est

élevée dans des bâtiments fermés ou semi-ouverts, souvent en groupes

séparés selon l’âge et le sexe. Les mâles (toms ou dindons) sont

généralement plus grands et destinés à la production de viande de

découpe, tandis que les femelles (dindes) sont souvent utilisées pour la

production de viande entière. Les poussins, appelés dindonneaux, sont

élevés sous chaleur artificielle avant d’être transférés dans des

bâtiments d’engraissement. Les conditions d’élevage varient selon les

normes locales, allant de l’élevage intensif à des systèmes plus

extensifs ou biologiques

Histoire de la domestication La domestication de la dinde

remonte à plus de deux millénaires en Mésoamérique, notamment dans le

centre du Mexique. Des recherches archéologiques indiquent une seconde

domestication possible dans le sud-ouest des États-Unis entre 200 av.

J.-C. et 500 ap. J.-C. Les dindes étaient utilisées par les

civilisations précolombiennes pour leur viande, leurs œufs, leurs plumes

et même leurs os comme outils ou instruments. Importée en Europe par les

Espagnols au XVIe siècle, la dinde s’est rapidement intégrée aux

élevages européens, notamment en France dès les années 1530.

Chair et caractéristiques nutritionnelles La chair de la dinde

domestique est réputée pour sa richesse en protéines et sa faible teneur

en lipides, ce qui en fait une viande maigre prisée dans les régimes

alimentaires équilibrés. Elle est particulièrement consommée lors de

fêtes traditionnelles comme Thanksgiving aux États-Unis ou Noël en

France. Les variétés à plumes blanches sont préférées pour l’abattage,

car elles laissent moins de traces visibles sur la carcasse. La viande

peut être préparée rôtie, farcie, en tranches ou en charcuterie |

Phasianidés

L’image représente deux faisans dans un décor rural. Au

premier plan, un mâle arbore un plumage éclatant avec une tête verte, un

visage rouge, un collier blanc autour du cou et des plumes corporelles

brunes et dorées. À l’arrière-plan, une femelle au plumage brun plus

discret présente des marques moins prononcées. Derrière les oiseaux, on

distingue une clôture en bois, un arbre et une structure de type grange,

suggérant un environnement campagnard. L’éclairage doux et le style

pictural de la scène évoquent la vie rurale et la faune locale. |

Faisan de Colchide, ou de chasse (Phasianus

colchicus)

|

Le faisan de Colchide est présent dans une grande partie de

l’Eurasie et a été introduit dans de nombreux pays pour la chasse et

l’élevage. Il est élevé en captivité dans des fermes spécialisées,

principalement pour sa chair et la régulation cynégétique. Originaire du

Caucase, il est connu en Europe depuis le Moyen Âge. Sa chair est fine,

maigre et appréciée en gastronomie, notamment dans les plats de gibier.

Présence mondiale Le faisan de Colchide (Phasianus

colchicus) est originaire du Caucase et d’Asie occidentale. Il a

été introduit en Europe dès le Moyen Âge, puis en Amérique du Nord, en

Australie et en Nouvelle-Zélande pour la chasse et l’élevage.

Aujourd’hui, il est largement répandu dans les zones tempérées

d’Eurasie, notamment en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Russie

et en Turquie. Il est également présent dans les zones agricoles et

forestières où il est relâché pour la chasse.

Habitat à la ferme En élevage, le faisan de Colchide est

maintenu dans des volières extérieures ou semi-ouvertes, souvent en

groupes séparés selon l’âge. Les installations comprennent des abris,

des perchoirs et des zones de végétation pour simuler un environnement

naturel. L’élevage vise à produire des individus destinés à la chasse ou

à la consommation. Les jeunes faisans sont élevés sous surveillance

jusqu’à maturité, puis relâchés ou abattus selon les objectifs de

l’exploitation.

Histoire de la domestication Le faisan de Colchide est connu

depuis l’Antiquité. Son nom provient du fleuve Phase en Colchide

(actuelle Géorgie). Il a été introduit en Europe au Moyen Âge, notamment

pour la chasse aristocratique. Bien qu’il ne soit pas totalement

domestiqué comme la poule, certaines variétés sont élevées en captivité.

Des croisements avec des gallinacés domestiques ont été tentés, mais les

hybrides sont stériles. Sa diffusion mondiale est liée à son attrait

cynégétique et gastronomique.

Chair et caractéristiques nutritionnelles La chair du faisan de

Colchide est fine, maigre et savoureuse. Elle est prisée dans la cuisine

de gibier, souvent rôtie, braisée ou en terrine. Elle contient peu de

graisse et offre une texture ferme. Le goût est plus prononcé que celui

du poulet ou de la dinde, ce qui en fait un mets recherché dans les

repas festifs ou gastronomiques. La viande est généralement issue de

mâles adultes, plus charnus, élevés en semi-liberté ou en volière. |

Numididés

L’image montre deux pintades communes debout sur un sol en

terre devant une structure en bois, probablement une grange ou un

poulailler. Elles présentent un plumage sombre parsemé de points blancs

et une tête aux couleurs vives, bleu et rouge. Le texte en bas de

l’image indique « PINTADE COMMUNE – Numida meleagris ». Cette

représentation met en valeur l’apparence singulière de l’espèce, souvent

élevée pour la lutte contre les parasites ou comme volaille. |

Pintade commune (Numida meleagris)

|

La pintade commune (Numida meleagris) est présente dans de

nombreuses régions du monde, notamment en Afrique, en Europe, en

Amérique et en Asie, où elle est élevée pour sa chair maigre et

savoureuse. Originaire d’Afrique subsaharienne, elle a été domestiquée

dès l’Antiquité et intégrée aux élevages fermiers. Elle vit en groupe

dans des enclos ou des parcours extérieurs, et sa viande est prisée pour

sa finesse et sa faible teneur en graisse.

Présence mondiale La pintade commune est originaire d’Afrique

subsaharienne, où elle vit encore à l’état sauvage dans les savanes

ouvertes. Elle a été introduite en Europe dès l’Antiquité, notamment en

Grèce et à Rome, puis diffusée dans le monde entier. Aujourd’hui, elle

est élevée dans de nombreux pays, notamment en France, en Italie, en

Espagne, au Brésil, en Inde et aux États-Unis. Elle est également

présente dans les Antilles et en Australie, où elle s’est bien

acclimatée.

Habitat à la ferme En élevage, la pintade est maintenue dans

des bâtiments fermés ou en parcours extérieur, souvent en groupes

importants. Elle est sensible au stress et aux variations climatiques,

ce qui nécessite une gestion attentive. Les poussins (pintadeaux) sont

élevés sous chaleur artificielle avant d’être transférés dans des

enclos. Les fermes spécialisées en pintade privilégient des systèmes

semi-extensifs pour favoriser le développement musculaire et la qualité

de la viande. Elle est souvent élevée en complément de volailles comme

les poules ou les dindes

Histoire de la domestication La pintade commune est l’un des

premiers oiseaux à avoir été domestiqués en Afrique. Des représentations

de pintades figurent sur des fresques et bas-reliefs de l’Égypte

ancienne. Elle était connue des Grecs sous le nom de « Meleagris », en

référence à la légende de Méléagre. Les Romains l’appelaient « poule de

Numidie ». Elle a été réintroduite en Europe au XVe siècle et intégrée

aux élevages fermiers. Son nom espagnol « pintado » signifie « bien

fardée », en référence à son plumage tacheté.

Chair et caractéristiques nutritionnelles La chair de la

pintade est maigre, ferme et savoureuse, avec un goût plus prononcé que

celui du poulet. Elle est riche en protéines et pauvre en lipides, ce

qui en fait une viande prisée dans les régimes équilibrés. Elle est

souvent cuisinée rôtie, en cocotte ou en terrine, et accompagne les

repas festifs ou gastronomiques. Les œufs de pintade sont également

consommés, bien que moins courants que ceux de poule. Sa viande est

particulièrement appréciée en France, où elle est considérée comme un

produit de qualité |

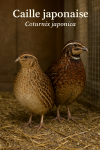

Phasianidés

Deux cailles japonaises (Coturnix japonica) se tiennent

sur une litière de paille dans un enclos. Celle de gauche présente un

plumage brun clair moucheté, tandis que celle de droite arbore un

plumage brun-roux plus foncé avec des marques blanches distinctes sur le

visage et le cou. L’arrière-plan montre des parois en bois et un

grillage métallique, suggérant un environnement contrôlé, probablement

dédié à l’élevage ou à la recherche. Le texte visible indique « Caille

japonaise Coturnix japonica ». |

Caille japonaise (Coturnix japonica)

|

La caille japonaise (Coturnix japonica) est présente dans de

nombreux pays à travers le monde, notamment en Asie, en Europe, en

Amérique du Nord et en Afrique, où elle est élevée pour ses œufs et sa

chair. Elle est l’un des oiseaux de ferme les plus répandus en

aviculture légère.

Présence mondiale Originaire d’Asie de l’Est, la caille

japonaise est aujourd’hui élevée dans de nombreux pays, notamment au

Japon, en Chine, en Corée, en Inde, en France, en Italie, aux

États-Unis, au Brésil et en Égypte. Elle est particulièrement populaire

dans les élevages industriels pour la production d’œufs de petite

taille, très prisés en gastronomie et en restauration rapide.

Habitat à la ferme En élevage, la caille japonaise est

maintenue dans des cages ou des volières à densité contrôlée. Elle est

sensible au stress et nécessite un environnement calme, une température

stable et une alimentation équilibrée. Les élevages peuvent être

spécialisés en ponte (cailles pondeuses) ou en chair (cailles de

consommation), avec des cycles de production rapides. Les poussins sont

élevés sous chaleur artificielle et atteignent la maturité sexuelle en

quelques semaines.

Histoire de la domestication La domestication de la caille

japonaise remonte à plus de mille ans au Japon, où elle était élevée

pour ses chants et ses œufs. Elle a été sélectionnée au fil des siècles

pour sa productivité et sa docilité. Au XXe siècle, elle a été

introduite en Europe et en Amérique pour l’aviculture commerciale. Elle

est aujourd’hui distincte génétiquement de la caille des blés (Coturnix

coturnix), bien qu’un croisement soit possible.

Chair et caractéristiques nutritionnelles La chair de la caille

japonaise est fine, tendre et savoureuse. Elle est considérée comme un

mets délicat, souvent servie entière rôtie ou en terrine. Elle est riche

en protéines, pauvre en lipides et offre une texture agréable. Les œufs

de caille sont également très appréciés pour leur goût subtil et leur

présentation en cuisine. La viande est produite à partir de cailles

âgées de 5 à 6 semaines, avec un rendement rapide et une qualité

constante. |

Mammifères

de la ferme (France)

|

Famille |

Espèces

représentatives |

Description |

Bovidés

L’image montre deux bovins debout sur une prairie

verdoyante avec un paysage rural en arrière-plan, incluant des arbres et

une maison. À gauche se tient un taureau brun aux cornes proéminentes, à

droite une vache blanche et brune. Le texte en français identifie les

animaux comme « Taureau », « Vache » et deux fois « Bœuf sauvage »,

suggérant une classification ou une comparaison typologique entre les

individus représentés. |

Taureau, ou vache domestique (Bos taurus)

|

Présence mondiale Bos taurus est présente sur tous les

continents à l’exception de l’Antarctique. Elle constitue l’un des

animaux domestiques les plus répandus au monde avec des effectifs

dépassant le milliard d’individus. Sa répartition varie selon les usages

agricoles les climats et les traditions alimentaires. Les pays à forte

consommation de viande ou de produits laitiers comme les États-Unis le

Brésil l’Inde ou la France concentrent les plus grands cheptels.

Habitat à la ferme La vache domestique est élevée dans des

environnements agricoles adaptés à ses besoins physiologiques et

productifs. En élevage extensif elle pâture dans des prairies naturelles

ou semi-naturelles souvent en rotation. En élevage intensif elle est

maintenue en stabulation avec alimentation contrôlée. Les conditions

varient selon les systèmes agricoles mais incluent généralement abris

points d’eau et zones de repos.

Histoire de la domestication Bos taurus descend du bœuf sauvage

appelé aurochs (Bos primigenius) domestiqué il y a environ dix mille ans

au Proche-Orient et en Europe. Deux grandes lignées ont émergé : les

taurins en Europe et au Moyen-Orient et les zébus en Asie du Sud. La

domestication a été motivée par la force de traction la production de

lait et de viande et la valorisation des sous-produits comme le cuir ou

le fumier. Les croisements et sélections ont donné naissance à des

centaines de races adaptées aux climats et aux usages locaux.

Chair et valorisation alimentaire La viande de Bos taurus est

l’une des principales sources de protéines animales dans de nombreuses

cultures. Elle est consommée sous forme de muscle (steak rôti haché)

d’abats (foie cœur langue) et de préparations transformées (charcuterie

bouillon plats cuisinés). Sa qualité dépend de la race de l’alimentation

de l’âge et des conditions d’abattage. La chair peut être tendre

persillée ou maigre selon les critères recherchés. Elle est également

source de fer de zinc et de vitamines du groupe B. |

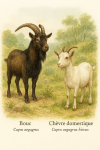

Bovidés

L’image montre deux caprinés debout sur un terrain herbeux avec

des arbres et des collines en arrière-plan. À gauche se tient un

bouc à pelage brun foncé et cornes recourbées, identifié comme

Capra aegagrus. À droite se trouve une chèvre domestique à

pelage blanc et cornes plus petites, nommée Capra aegagrus

hircus. L’illustration met en évidence les différences

morphologiques et taxonomiques entre le mâle sauvage et la forme

domestiquée.

|

Chèvre domestique (Capra aegagrus hircus)

|

Présence mondiale Capra aegagrus hircus est présente

sur tous les continents sauf l’Antarctique. Elle est particulièrement

répandue en Asie en Afrique et dans les régions méditerranéennes où elle

joue un rôle essentiel dans les systèmes agricoles traditionnels. En

2015 la densité caprine mondiale atteignait des niveaux élevés dans les

zones arides et montagneuses grâce à sa capacité d’adaptation aux

milieux pauvres et variés.

Habitat à la ferme La chèvre domestique est élevée dans des

systèmes très divers allant de l’élevage pastoral extensif aux fermes

spécialisées en production laitière. Elle s’adapte aux terrains escarpés

aux zones semi-désertiques et aux milieux tropicaux. En élevage intensif

elle est maintenue en bâtiments avec alimentation contrôlée tandis qu’en

élevage traditionnel elle pâture librement et consomme une végétation

variée incluant broussailles et feuillages.

Histoire de la domestication La chèvre domestique descend de la

chèvre sauvage Capra aegagrus originaire du Moyen-Orient et du Caucase.

Sa domestication remonte à environ dix mille ans dans les régions

montagneuses de l’Iran et de l’Anatolie. Elle fut l’un des premiers

animaux domestiqués pour le lait la viande la peau et les poils. Sa

rusticité et sa capacité à valoriser des ressources végétales pauvres

ont favorisé sa diffusion rapide dans les sociétés agropastorales.

Lait et valorisation alimentaire Le lait de chèvre est consommé

frais fermenté ou transformé en fromages. Il est apprécié pour sa

digestibilité sa richesse en acides gras à chaîne courte et sa teneur en

calcium. Il est utilisé dans la fabrication de fromages traditionnels

comme le crottin le rocamadour ou le chèvre frais. Sa composition varie

selon la race l’alimentation et le mode d’élevage. Il est également

utilisé dans des produits cosmétiques et diététiques pour ses propriétés

nourrissantes et hypoallergéniques |

Bovidés

L’image représente deux moutons dans un décor pastoral

avec arbres et collines en arrière-plan. À gauche se tient un bélier

robuste aux grandes cornes recourbées, identifié comme « Mouton » et «

Ovis aries ». À droite se trouve une brebis à la silhouette plus fine,

dépourvue de cornes, nommée « Brebis ». L’illustration met en évidence

les différences morphologiques et terminologiques entre le mâle et la

femelle de l’espèce domestique Ovis aries. |

Mouton (Ovis aries)

|

Présence mondiale Ovis aries est l’un des animaux

domestiques les plus répandus au monde avec une population estimée à

plus d’un milliard d’individus. Il est élevé sur tous les continents à

l’exception de l’Antarctique. L’élevage ovin est particulièrement

important en Australie en Nouvelle-Zélande en Chine en Inde en Afrique

du Nord et au Moyen-Orient. Il s’adapte à une grande diversité de

climats allant des zones tempérées humides aux régions arides et

montagneuses.

Habitat à la ferme Le mouton est un ruminant herbivore élevé

principalement en plein air dans des pâturages naturels ou

semi-naturels. En élevage extensif il parcourt de vastes espaces pour se

nourrir d’herbe de broussailles ou de plantes ligneuses. En élevage

intensif ou semi-intensif il peut être complémenté en fourrages et

céréales et parfois maintenu en bergerie selon les saisons. Il est

souvent associé à des systèmes agro-pastoraux ou transhumants dans les

zones montagneuses ou méditerranéennes.

Histoire de la domestication Le mouton domestique descend du

mouflon sauvage d’Asie (Ovis orientalis ou Ovis gmelini) domestiqué il y

a environ dix mille ans au Proche-Orient dans la région du Croissant

fertile. Il fut l’un des premiers animaux domestiqués par l’homme pour

sa laine sa viande et sa peau. La sélection a conduit à une grande

diversité de races adaptées aux climats aux terrains et aux usages

locaux. La domestication a profondément modifié sa morphologie notamment

la toison et la docilité.

Chair et valorisation alimentaire La viande de mouton est

consommée sous forme d’agneau (animal jeune) ou de mouton adulte.

L’agneau est apprécié pour sa tendreté et sa saveur douce tandis que la

viande de mouton adulte est plus forte en goût et utilisée dans des

plats mijotés ou épicés. Elle est une source importante de protéines de

fer et de vitamines B. La qualité de la chair dépend de la race de l’âge

de l’alimentation et du mode d’élevage. Elle est valorisée dans de

nombreuses cultures notamment dans les cuisines méditerranéenne

maghrébine indienne et anglo-saxonne |

Bovidés

|

Porc, ou Cochon domestique (Sus scrofa

domesticus)

|

Le cochon domestique (Sus scrofa domesticus) est l’animal dont

la viande est la plus consommée au monde. Il est élevé sur tous les

continents sauf l’Antarctique, avec une forte concentration en Chine, en

Europe et en Amérique du Nord.

Présence mondiale Le cochon domestique est présent dans la

majorité des pays du monde, avec une répartition influencée par les

facteurs culturels et religieux. Il est peu élevé dans les pays à

majorité musulmane où sa consommation est interdite. La Chine concentre

près de la moitié du cheptel mondial, suivie par les États-Unis, le

Brésil, l’Allemagne et la France. En France, les élevages sont

particulièrement nombreux en Bretagne et dans le Grand Ouest.

Habitat à la ferme Le cochon est élevé dans des systèmes très

variés allant de l’élevage industriel intensif aux élevages familiaux ou

fermiers. En élevage intensif, il est maintenu en bâtiments fermés avec

alimentation contrôlée et suivi sanitaire rigoureux. En élevage extensif

ou semi-extensif, il peut évoluer en plein air sur des parcours herbeux

ou boisés. Il est omnivore et fouisseur, utilisant son groin pour

chercher sa nourriture dans le sol

Histoire de la domestication Le cochon domestique est une

sous-espèce du sanglier sauvage (Sus scrofa) domestiqué il y a plus de

onze mille ans au Proche-Orient et en Chine. Sa domestication a été

motivée par sa prolificité, sa croissance rapide et sa capacité à

valoriser des déchets alimentaires. Il existe aujourd’hui des centaines

de races locales ou sélectionnées pour la viande, la rusticité ou la

prolificité. En France, on distingue encore des races patrimoniales

comme le Gascon, le Basque ou le Blanc de l’Ouest.

Chair et valorisation alimentaire La viande de porc est la plus

consommée au monde. Elle est valorisée sous forme de muscle (côte,

filet, jambon), d’abats (foie, rognons) et de produits transformés

(charcuterie, saucisses, pâtés). Elle est riche en protéines, en

vitamines B et en zinc. Sa qualité dépend de la race, de l’alimentation,

de l’âge et du mode d’élevage. Elle est centrale dans de nombreuses

cuisines régionales, notamment en Europe, en Asie de l’Est et en

Amérique latine. |

|

Equidés |

Cheval (Equus ferus caballus)

|

Le cheval domestique (Equus ferus caballus) est présent sur tous

les continents sauf l’Antarctique. Il est élevé pour le travail, le

sport, la compagnie et parfois la viande selon les cultures.

Présence mondiale Le cheval est largement répandu dans le monde

entier avec des densités élevées en Chine, aux États-Unis, au Mexique,

en Russie, au Kazakhstan et en Mongolie. En Europe, la France compte

parmi les pays ayant une tradition équestre forte. Le nombre de chevaux

par kilomètre carré varie selon les usages locaux, allant de l’élevage

utilitaire à l’élevage de loisir ou sportif.

Habitat à la ferme Le cheval est élevé dans des environnements

variés allant des pâturages ouverts aux écuries aménagées. Il préfère

les zones tempérées et les steppes mais s’adapte aussi aux savanes,

marais, forêts claires et zones semi-désertiques. En élevage moderne, il

bénéficie d’abris, d’alimentation contrôlée et de soins vétérinaires

réguliers. En élevage extensif ou traditionnel, il peut vivre en

troupeau sur de vastes parcours.

Histoire de la domestication Le cheval a été domestiqué vers

4000 avant notre ère dans les steppes eurasiatiques, probablement entre

l’Ukraine et le Kazakhstan. Il descend du Tarpan (Equus ferus ferus),

aujourd’hui disparu. Initialement utilisé pour la traction et le

transport, il a rapidement été intégré aux activités militaires,

agricoles et cérémonielles. La sélection a produit une grande diversité

de races adaptées aux climats, aux terrains et aux fonctions

spécifiques.

Chair et valorisation alimentaire La viande de cheval est

consommée dans certaines cultures notamment en France, en Belgique, en

Italie, au Japon et en Asie centrale. Elle est riche en fer, en

protéines et en vitamine B12. Elle est généralement plus maigre que

celle du bœuf et appréciée pour sa tendreté. Sa consommation reste

minoritaire et parfois taboue dans les pays anglo-saxons ou à forte

sensibilité équine. Elle est valorisée sous forme de steaks, saucisses,

charcuterie ou viande séchée. |

|

Equidés |

Âne (Equus africanus asinus)

|

L’âne domestique (Equus africanus asinus) est présent sur tous

les continents sauf l’Antarctique. Il est élevé principalement pour le

transport, le travail et parfois la viande selon les cultures.

Présence mondiale L’âne est largement répandu dans les régions

arides et semi-arides d’Afrique du Nord, du Sahel, du Moyen-Orient,

d’Asie centrale et d’Amérique latine. Il est également présent en

Europe, notamment dans les zones rurales de France, d’Espagne et

d’Italie. Sa densité est élevée dans les pays où les moyens motorisés

sont rares ou coûteux. En 2022, la population mondiale d’ânes dépassait

les cinquante millions d’individus, avec une forte concentration en

Chine, en Éthiopie, au Mexique et au Pakistan.

Habitat à la ferme L’âne est élevé dans des environnements

rustiques, souvent en plein air, avec accès à des abris simples. Il

s’adapte aux terrains secs, rocailleux ou montagneux et valorise des

ressources végétales pauvres. En élevage traditionnel, il est utilisé

comme bête de somme pour le transport de charges, l’agriculture ou la

traction. En élevage moderne, il peut être intégré à des fermes

pédagogiques, des élevages patrimoniaux ou des systèmes de valorisation

laitière ou carnée.

Histoire de la domestication L’âne domestique descend de l’âne

sauvage d’Afrique (Equus africanus), domestiqué il y a environ sept

mille ans dans la vallée du Nil et les contreforts de la mer Rouge. Deux

sous-espèces ont contribué à sa domestication : l’âne de Nubie et l’âne

somalien. Il a joué un rôle fondamental dans les sociétés pastorales et

caravanières, facilitant le transport de biens et la mobilité des

populations. Des sépultures d’ânes ont été retrouvées dans des tombes

égyptiennes dès 3000 avant notre ère, témoignant de leur importance

sociale et économique.

Chair et valorisation alimentaire La viande d’âne est consommée

dans certaines cultures notamment en Chine, en Italie, en Afrique de

l’Ouest et en Amérique latine. Elle est plus foncée que celle du cheval,

avec une texture ferme et une saveur prononcée. Elle est riche en

protéines et en fer mais reste minoritaire dans les habitudes

alimentaires mondiales. Elle est souvent transformée en charcuterie,

saucisses ou viande séchée. En France, sa consommation est marginale et

parfois taboue, bien que réglementée. |

|

Camélidés |

Lama (Lama glama)

|

Le lama (Lama glama) est un camélidé domestique originaire des

Andes, élevé pour sa laine, sa force de portage et parfois sa viande,

avec une présence croissante hors d’Amérique du Sud dans des élevages de

niche.

Présence mondiale Le lama est principalement élevé dans les

hauts plateaux andins, notamment en Bolivie, au Pérou, au Chili, en

Argentine et en Équateur. Il est également présent dans des élevages

spécialisés en Amérique du Nord, en Europe et en Australie, souvent à

des fins pédagogiques, touristiques ou textiles. Sa rusticité et sa

capacité à vivre en altitude en font un animal adapté aux milieux

pauvres et escarpés.

Habitat à la ferme Le lama vit dans des environnements ouverts,

secs et montagneux. En élevage traditionnel, il parcourt les steppes

andines à la recherche de végétation clairsemée. En élevage moderne, il

est maintenu dans des enclos ou des pâturages adaptés à sa morphologie

et à ses besoins alimentaires. Il supporte bien les variations de

température et peut vivre en groupe dans des systèmes extensifs ou

semi-extensifs.

Histoire de la domestication Le lama a été domestiqué il y a

plus de quatre mille ans à partir du guanaco sauvage (Lama guanicoe) par

les civilisations précolombiennes des Andes. Il a été sélectionné pour

sa capacité à transporter des charges, sa laine et sa viande. Avant

l’arrivée des Espagnols, il constituait l’un des piliers de l’économie

andine. Contrairement à l’alpaga, domestiqué pour sa fibre, le lama est

plus robuste et utilisé comme bête de somme.

Chair et valorisation alimentaire La viande de lama est

consommée localement dans les Andes, souvent sous forme séchée (charqui)

ou cuite dans des plats traditionnels. Elle est maigre, riche en

protéines et en fer, avec une texture proche de celle du bœuf. Sa

consommation reste marginale en dehors de l’Amérique du Sud, mais elle

est valorisée dans certains circuits de niche pour ses qualités

nutritionnelles et son faible impact environnemental. |

|

Camélidés |

Alpaga (Vicugna pacos)

|

L’alpaga (Vicugna pacos) est un camélidé domestique originaire

des Andes, élevé principalement pour sa laine mais aussi pour sa viande

dans certaines régions d’Amérique du Sud.

Présence mondiale L’alpaga est majoritairement présent dans les

hauts plateaux andins du Pérou, de Bolivie, du Chili et de l’Équateur.

Le Pérou concentre plus de 80 % de la population mondiale. Il est

également élevé en Europe, en Amérique du Nord, en Australie et en

Nouvelle-Zélande dans des fermes spécialisées pour la laine ou à des

fins pédagogiques et touristiques.

Habitat à la ferme L’alpaga vit dans des zones montagneuses

entre 3500 et 5000 mètres d’altitude. Il s’adapte aux climats froids et

secs et pâture des végétations clairsemées. En élevage moderne, il est

maintenu en enclos ou en pâturages clôturés avec abris contre les

intempéries. Il vit en troupeau et nécessite peu de ressources

alimentaires, ce qui le rend compatible avec des systèmes extensifs.

Histoire de la domestication L’alpaga a été domestiqué il y a

environ deux mille ans par les civilisations précolombiennes des Andes,

notamment les Mochicas et les Incas. Il descend de la vigogne sauvage

(Vicugna vicugna) et a été sélectionné pour la finesse de sa toison.

Contrairement au lama, utilisé comme bête de somme, l’alpaga est plus

gracile et spécialisé dans la production textile. Il existe deux types :

le huacaya à toison dense et bouclée et le suri à fibre longue et

soyeuse.

Chair et valorisation alimentaire La viande d’alpaga est

consommée localement dans les Andes, souvent sous forme séchée (charqui)

ou cuite dans des plats traditionnels. Elle est maigre, riche en

protéines et en fer, avec une texture proche de celle du veau ou du

bœuf. Sa consommation reste marginale hors d’Amérique du Sud, mais elle

est valorisée dans des circuits de niche pour ses qualités

nutritionnelles et son faible impact environnemental |

|