|

| |

Classification (env. 160.000 espèces)

Métazoaires-Triploblastiques-Invertébrés-Protostomiens-Ecdysozoaires-Arthropodes-Mandibulates-Insectes-Néoptères-Ptérygotes-Holométaboles-Diptères

(17 fiches)

(Mouches, moucherons, taons, moustiques...)

|

Sous-ordre |

Espèces |

Description |

|

Nématocères |

env 38.000 esp |

Taille des Nématocères Les adultes mesurent

généralement entre 2 et 20 mm mais certaines tipules peuvent atteindre

30 mm. Les larves sont vermiformes et varient de quelques millimètres Ã

plus de 2 cm selon les familles.

Distribution des Nématocères Les nématocères sont cosmopolites

et présents sur tous les continents sauf l’Antarctique. Ils occupent une

grande diversité de milieux comme les zones humides, les sols

forestiers, les substrats fongiques, les cavités souterraines, les

composts et les milieux extrêmes tels que la toundra ou les déserts.

Description morphologique Les adultes possèdent des antennes

longues et filiformes composées de 6 à 40 articles. Le corps est

généralement gracile avec des ailes allongées et une nervation bien

développée. Les larves sont apodes, souvent cylindriques ou fusiformes,

et vivent dans l’eau, le sol ou la matière organique en décomposition.

Particularités écologiques Les nématocères présentent une

grande diversité de régimes alimentaires. Certains sont hématophages

comme les moustiques et les simulies. D’autres sont saprophages,

fongivores, phytophages ou galligènes. Ils jouent un rôle essentiel dans

les réseaux trophiques, la décomposition et la pollinisation.

Dangerosité potentielle Certains groupes sont vecteurs de

maladies humaines ou animales. Les culicidés peuvent transmettre le

paludisme, la dengue ou le virus du Nil occidental. Les simulies sont

vectrices de l’onchocercose. Les ceratopogonidés peuvent transmettre des

arbovirus chez les ruminants. D’autres familles comme les chironomidés

ou les tipulidés sont inoffensives et parfois indicatrices de la qualité

des milieux aquatiques. |

|

Brachycères

|

env 23.000 esp |

|

|

Cyclorrhaphes

|

env. 65.000 esp |

|

|

Infra-ordre |

Sous-ordre |

Espèces |

Espèces

representatives |

Description |

|

Axymyiomorpha

|

Nématocères |

env 7 esp |

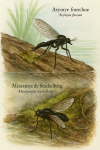

Axymyia furcata → Axymye fourchue

Mesaxymyia stackelbergi → Axymye de Stackelberg

Protaxymyia japonica → Axymye du Japon

Plesioaxymyia vespertina → Axymye vespérale

|

Taille Les espèces de l’infra-ordre Axymyiomorpha,

représentées uniquement par la famille Axymyiidae, mesurent entre 5 et 8

millimètres. Les adultes sont élancés, avec des ailes transparentes et

nervurées, et un corps sombre parfois légèrement brillant.

Description et comportement Les Axymyiidae sont des diptères

nématocères primitifs. Les adultes sont rarement observés, probablement

crépusculaires ou discrets. Les larves se développent dans le bois en

décomposition, souvent dans des troncs humides ou partiellement

immergés. Leur cycle de vie est mal connu, mais semble lié à des

microhabitats forestiers très spécifiques. Le comportement reproducteur

et les interactions écologiques sont peu documentés.

Distribution Le groupe est extrêmement rare et peu étudié. Il

est connu en Amérique du Nord, en Asie et en Europe centrale. Le groupe

est parfois inclus dans Bibionomorpha dans les classifications

anciennes.

Particularité Axymyiomorpha est un infra-ordre monotypique,

créé en 1981 pour distinguer les Axymyiidae des autres nématocères. Il

représente une lignée très ancienne de diptères holométaboles. Les

espèces connues sont rares, avec seulement sept espèces vivantes et

quelques fossiles décrits. Leur

morphologie larvaire et adulte présente des traits archaïques, utiles

pour les études phylogénétiques.

Dangerosité Les Axymyiidae sont totalement inoffensifs. Ils ne

piquent pas, ne transmettent aucune maladie et ne sont pas nuisibles.

Leur rôle écologique est discret mais positif, contribuant à la

décomposition du bois mort. |

|

Bibionomorpha

|

Nématocères |

env 3.000 esp |

Bibio johannis — Bibion noir de Johannis

Dilophus nigrostigma — Bibion néo-zélandais Ã

taches sombres

Sciara militaris — Sciara militaire

Mycetophila cingulum — Mycétophile ceinturé |

|

|

Blephariceromorpha

|

Nématocères |

env 200 esp |

Blepharicera tenuipes Moucheron à ailes réticulées

nord-américain

Deuterophlebia shasta Moucheron glaciaire du mont Shasta

Blepharicera japonica Moucheron à ailes réticulées du

Japon

Nymphomyia dolichopeza Moucheron relique à longues pattes

|

|

|

Culicomorpha

|

Nématocères |

env 5.000 esp |

Anopheles gambiae : Anophèle gambien

Culicoides sonorensis Cératopogon de Sonora

Corethrella appendiculata Coréthrelle appendiculée

Simulium yahense Simulie de Yahé |

|

|

Psychodomorpha

|

Nématocères |

env 1.000 esp |

|

|

|

Ptychopteromorpha

|

Nématocères |

env. 80 esp |

|

|

|

Tipulomorpha

|

Nématocères |

env 15.000 esp |

|

|

|

Stratiomyomorpha

|

Brachycères |

env 2.000 esp |

|

|

|

Tabanomorpha

|

Brachycères |

env. 4.000 esp |

|

|

|

Xylophagomorpha

|

Brachycères |

env 200 esp |

|

|

|

Asilomorpha

|

Brachycères |

env 30.000 esp |

|

|

|

Muscomorpha

|

Brachycères |

env 40.000 esp |

|

|

|