|

| |

|

Les Mammifères en

France et en Aquitaine |

La

France métropolitaine abrite environ 180 espèces de mammifères réparties

en 11 ordres et 40 familles, dont plusieurs sont présentes en Aquitaine.

Ordres représentés Les mammifères français incluent les

Carnivora (renard, blaireau, loup, lynx), Artiodactyla

(cerf, chevreuil, sanglier, chamois), Rodentia (mulot,

campagnol, écureuil, rat), Chiroptera (chauves-souris),

Lagomorpha (lapin, lièvre), Eulipotyphla (hérisson,

musaraigne, taupe), Cetacea (dauphins, rorquals),

Pinnipedia (phoque gris), Perissodactyla (cheval

domestique), Primates (humain), et Sirenia (rare, en

Méditerranée).

Espèces communes en Aquitaine La région Nouvelle-Aquitaine

accueille des espèces comme le chevreuil, le sanglier,

le blaireau, le renard roux, le lapin de garenne,

le lièvre d’Europe, le hérisson commun, le mulot

sylvestre, le campagnol terrestre, et plusieurs

chauves-souris (dont Pipistrellus pipistrellus). Le

cerf élaphe est présent dans les Landes et le Périgord. Le lynx

boréal est absent, mais le chat forestier est signalé dans

certains massifs boisés.

Espèces aquatiques et marines Le littoral aquitain permet

l’observation de dauphins communs, marsouins, et

parfois de rorquals. Le phoque gris est

occasionnellement observé sur la côte atlantique.

Espèces menacées et protégées Plusieurs espèces sont classées

comme vulnérables ou en danger selon la liste rouge

UICN France, notamment certaines chauves-souris, le desman des

Pyrénées, et le grand hamster d’Alsace (non présent en

Aquitaine). Des espèces introduites comme le rat surmulot ou le

ragondin sont bien acclimatées mais peuvent poser des problèmes

écologiques.

Absence d’endémisme actuel Il n’existe plus de mammifère

endémique strictement français. La musaraigne corse (Asoriculus

corsicanus) s’est éteinte au Moyen Âge.

Utilisation et intérêt scientifique Les mammifères sont étudiés

pour leur rôle écologique, leur comportement, leur génétique, et leur

interaction avec les milieux anthropisés. Ils sont aussi utilisés comme

bioindicateurs et dans les programmes de conservation. |

Rongeurs présents en

France (Etat sauvage)

|

Espèces en France |

Espèces

representatives |

Description |

Castoridés

(1 espèce)

Le dessin représente un castor d’Europe (Castor fiber)

installé au bord d’un plan d’eau, en train de ronger un tronc de

bouleau. L’animal possède un corps massif recouvert d’un pelage brun,

une large queue plate en forme de palette et de grandes incisives

visibles, adaptées à la coupe du bois. L’arrière-plan montre un

environnement naturel composé d’eau, d’herbes et d’arbres, suggérant son

habitat typique en zone humide. Cette scène met en valeur le rôle

écologique du castor comme ingénieur des milieux aquatiques.

|

Castor fiber — Castor d’Europe

(80-110 cm, moins de 30 kg)

|

Taille et morphologie Le Castor d’Europe (Castor fiber)

mesure entre 110 et 140 cm queue comprise. La queue plate atteint

environ 30 cm. Le poids varie de 17 à 31 kg. Le pelage est brun dense,

imperméable, avec deux couches isolantes. Les pattes postérieures sont

palmées, adaptées à la nage. Le dimorphisme sexuel est peu marqué.

Présence en France L’espèce est protégée et en expansion. Elle

avait disparu de nombreuses régions au XIXe siècle mais a été

réintroduite avec succès. Elle est désormais présente dans les bassins

du Rhône, de la Loire, de la Seine, de la Moselle, de la Garonne et de

l’Adour. Sa progression est continue vers l’ouest et le nord.

Présence en Nouvelle-Aquitaine Le Castor est bien établi dans

le bassin de la Vienne et du Creuse. En Gironde, sa présence est

confirmée sur la Dordogne amont et moyenne, avec des indices sur l’Isle

et la Dronne. Il est absent des zones littorales et des marais côtiers.

Sa répartition reste lacunaire dans les Landes et le Pays basque.

Habitat Il fréquente les rivières lentes, les fleuves, les

canaux et les étangs bordés de ripisylve. Il construit des huttes ou des

terriers avec accès subaquatique. Il sélectionne les zones riches en

saules, peupliers et autres feuillus tendres. Il évite les cours d’eau

trop artificialisés ou à débit instable.

Dangerosité Le Castor d’Europe n’est pas dangereux pour

l’homme. Il est discret, crépusculaire et fuit le contact. Ses incisives

puissantes sont utilisées pour abattre des arbres mais ne sont pas

employées en attaque. Les cas de morsure sont rarissimes et liés à des

manipulations imprudentes. Il ne transmet pas de zoonose majeure en

France. Son impact écologique est bénéfique : il favorise la

biodiversité en créant des zones humides. |

Myocastoridés

(1 espèce)

Le dessin représente un ragondin (Myocastor coypus) dans

un environnement humide, au bord d’un plan d’eau bordé d’herbes et de

roseaux. L’animal possède un corps trapu recouvert d’un pelage brun, des

pattes courtes, une longue queue et un museau émoussé. Sa posture et son

emplacement illustrent son mode de vie semi-aquatique, typique des zones

marécageuses. Cette représentation met en évidence les caractéristiques

physiques et écologiques de cette espèce connue pour son impact sur les

milieux humides.

|

Myocastor coypus – Le ragondin (ou nutria)

(75-110 cm, moins de 9 kg)

|

Taille et morphologie Le ragondin (Myocastor coypus)

mesure de 40 à 60 cm, avec une queue cylindrique de 25 à 45 cm. Son

poids varie de 5 à 10 kg. Il possède un pelage brun foncé à brun roux,

plus clair sur le ventre. Ses incisives sont larges et orange vif. Les

pattes postérieures sont partiellement palmées. Il est plus massif que

le rat musqué, avec un museau carré et une queue non aplatie.

Présence en France Originaire d’Amérique du Sud, le ragondin a

été introduit en France au XIXe siècle pour l’exploitation de sa

fourrure. Il s’est largement naturalisé et colonise aujourd’hui la

quasi-totalité du territoire, notamment les zones humides du nord, du

sud-ouest, du centre et du bassin parisien. Il est inscrit depuis 2016

sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour

l’Union européenne.

Présence en Nouvelle-Aquitaine L’espèce est très répandue en

Nouvelle-Aquitaine, notamment en Gironde, dans les marais, les canaux,

les rivières et les zones humides agricoles. Elle est bien implantée

dans le Médoc, le bassin de la Garonne, les marais de l’Isle et de la

Dordogne, ainsi que dans les zones humides du littoral. Sa densité est

parfois très élevée, entraînant des campagnes de régulation.

Habitat Le ragondin fréquente les milieux aquatiques calmes :

rivièrese lentes, canaux, étangs, fossés et marais. Il creuse des

terriers dans les berges ou construit des nids flottants. Il est

crépusculaire mais peut être actif en journée. Il se nourrit de végétaux

aquatiques, de céréales et de racines. Il évite les zones à fofrte

salinité ou à gel prolongé.

Dangerosité Le ragondin n’est pas agressif envers l’homme mais

présente plusieurs risques indirects. Il peut transmettre la

leptospirose, une maladie bactérienne grave, par ses urines dans l’eau.

Il provoque des dégâts importants aux berges, aux cultures et aux

infrastructures hydrauliques. Il entre en compétition avec les espèces

locales et modifie les habitats. Sa prolifération nécessite des mesures

de régulation dans plusieurs départements |

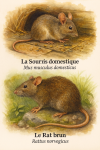

Murinés

(env 11 espèces)

L’image comparant la souris domestique (Mus musculus

domesticus) et le rat brun (Rattus norvegicus) montre la

souris au corps fin, aux grandes oreilles et au museau pointu près d’un

terrier, tandis que le rat brun, plus massif, avec des oreilles plus

petites et un museau émoussé, évolue dans une zone herbeuse. L’image du

rat noir (Rattus rattus) et du mulot sylvestre (Apodemus

sylvaticus) présente le rat perché sur une branche, sombre et à

longue queue, et le mulot au sol parmi les feuilles, plus clair et plus

fin. L’illustration du mulot à collier (Apodemus flavicollis)

et du mulot rayé (Apodemus agrarius) montre le premier sur un

rocher avec un collier jaune distinctif, et le second au sol avec des

rayures dorsales sombres. Enfin, l’image du rat des moissons (Micromys

minutus) et de la souris algérienne (Mus spretus)

représente le rat grimpant sur un épi de blé avec une queue enroulée et

un pelage roux, tandis que la souris est au sol avec un pelage gris-brun

et une queue plus courte. Chaque illustration met en évidence les

différences morphologiques et écologiques entre les espèces. |

Mus musculus domesticus — la souris domestique

(12-20 cm, moins de 100 g)

Rattus norvegicus — le rat brun ou surmulot

(25-45 cm, moins de 500 g)

Rattus rattus — le rat noir

(35-45 cm, moins de 300 g)

Apodemus sylvaticus — le mulot sylvestre

(15-22 cm, moins de 100 g)

Apodemus flavicollis — le mulot à collier

(16-24 cm, moins de 100 g)

Apodemus agrarius — le mulot rayé

(15-22 cm, moins de 100 g)

Micromys minutus — le rat des moissons

(10-12 cm, moins de 10 g)

Mus spretus — la souris algérienne

(10-18 cm, moins de 100 g)

|

Taille des Murinae Les Murinae sont des rongeurs de

petite à moyenne taille leur longueur corporelle varie de 6 à 25 cm

selon les espèces avec une queue souvent aussi longue que le corps le

poids va de 15 à 300 grammes les espèces les plus communes comme Mus

musculus et Rattus rattus mesurent entre 7 et 20 cm pour

un poids de 20 à 250 grammes

Présence en France et en Aquitaine Les Murinae sont largement

représentés en France et en Nouvelle-Aquitaine on y trouve notamment le

rat noir Rattus rattus le rat brun Rattus norvegicus

la souris domestique Mus musculus et plusieurs espèces de

Apodemus comme le mulot sylvestre Apodemus sylvaticus ces

espèces sont présentes dans les milieux urbains agricoles forestiers et

parfois littoraux certaines comme Mus spretus sont plus

localisées et typiques du sud-ouest

Habitat Les Murinae occupent une grande diversité de milieux

naturels et anthropisés ils colonisent les habitations les greniers les

égouts les champs les haies les forêts et les zones humides certaines

espèces comme Apodemus flavicollis préfèrent les boisements

denses tandis que Rattus norvegicus s’adapte aux milieux

urbains et portuaires

Dangerosité Les Murinae peuvent présenter des risques indirects

pour l’humain notamment par la transmission de pathogènes comme la

leptospirose la salmonellose ou le hantavirus ils ne sont pas agressifs

mais peuvent mordre en cas de capture ou de stress leur présence en

milieu domestique peut poser des problèmes sanitaires et matériels mais

ils ne représentent pas une menace directe dans les milieux naturels. |

Arvicolinés

(env 16 espèces) |

Arvicola amphibius — le campagnol fouisseur

(18-25 cm, moins de 300 g)

Arvicola sapidus — le campagnol amphibie

(16-22 cm, moins de 300 g)

Microtus arvalis — le campagnol des champs

(10-15 cm, moins de 100 g)

Microtus agrestis — le campagnol agreste

(10-16 cm, moins de 100 g)

Microtus duodecimcostatus — le campagnol provençal

(9-13 cm, moins de 100 g)

Microtus subterraneus — le campagnol souterrain

(8-12 cm, moins de 100 g)

Microtus multiplex — le campagnol de Fatio

(9-14 cm, moins de 100 g)

Clethrionomys glareolus — le campagnol roussâtre

(10-15 cm, moins de 100 g)

|

Taille des Arvicolinés Les Arvicolinés sont des

rongeurs de petite taille leur longueur corporelle varie de 8 à 20 cm

avec une queue souvent plus courte que le corps le poids est compris

entre 20 et 180 grammes selon les espèces le campagnol terrestre peut

atteindre 20 cm et 180 g tandis que le campagnol agreste reste autour de

10 cm et 30 g

Présence en France et en Aquitaine Les Arvicolinés sont

largement répandus en France et bien représentés en Nouvelle-Aquitaine

on y trouve notamment le campagnol terrestre Arvicola scherman

le campagnol agreste Microtus agrestis le campagnol des champs

Microtus arvalis et le campagnol amphibie Arvicola sapidus

ce dernier est localisé et d’intérêt patrimonial en Aquitaine les

lemmings sont absents du territoire français

Habitat Les Arvicolinés occupent une grande diversité de

milieux prairies humides champs cultivés berges de rivières marais et

forêts claires certaines espèces comme Microtus arvalis

colonisent les terres agricoles tandis que Arvicola sapidus est

inféodé aux milieux aquatiques les galeries souterraines sont fréquentes

chez les espèces fouisseuses

Dangerosité Les Arvicolinés ne sont pas dangereux pour l’humain

ils sont strictement herbivores ou granivores et ne présentent aucun

comportement agressif les risques sont indirects notamment par la

transmission de leptospirose ou d’autres zoonoses en cas de contact avec

les excréments ou l’eau souillée leur impact est surtout agricole avec

des dégâts sur les cultures en cas de pullulation |

Carnivores présents en

France

|

Espèces en France |

Espèces

representatives |

Description |

Félidés

(3 espèces) |

Felis catus — Chat domestique

(varie selon la race)

Felis silvestris — Chat sauvage européen

(55-90 cm, moins de 10 kg)

Lynx lynx — Lynx boréal

(80-130 cm, mois de 35 kg)

|

Taille des Félidés Les félidés varient de 1 kg (chat à

pieds noirs) à 350 kg (tigre de Sibérie). Leur hauteur au garrot va de

20 cm à 1,20 m et leur longueur de 35 cm à 2,90 m. Leur vitesse maximale

s’étend de 30 km/h (chat domestique) à 120 km/h (guépard).

Présence en France et en Aquitaine En France, les espèces

sauvages présentes sont le chat forestier (Felis silvestris), le lynx

boréal (Lynx lynx) et le lynx pardelle (Lynx pardinus, rare et

localisé). Le chat forestier est largement réparti, y compris en

Nouvelle-Aquitaine. Le lynx boréal est surtout présent dans le Jura et

les Vosges. Le lynx pardelle est en réintroduction dans les Pyrénées

occidentales. En Aquitaine, seule la présence du chat forestier est bien

établie, notamment dans les zones boisées de Dordogne, Landes et

Pyrénées-Atlantiques.

Habitat Les félidés occupent des milieux variés selon les

espèces. Le chat forestier privilégie les forêts mixtes et feuillues,

loin des perturbations humaines. Le lynx boréal fréquente les forêts

denses avec relief. Le lynx pardelle est inféodé aux zones

méditerranéennes ouvertes avec forte densité de proies (lapins). Le chat

domestique, bien que non sauvage, est ubiquiste et peut interagir avec

les espèces sauvages.

Dangerosité Les félidés sauvages présents en France ne sont pas

considérés comme dangereux pour l’homme. Le lynx boréal est discret et

évite les contacts. Le chat forestier est farouche et non agressif. Le

lynx pardelle est extrêmement rare et non menaçant. Le danger potentiel

réside dans les interactions indirectes avec le chat domestique,

notamment par hybridation ou transmission de maladies. Aucun cas

d’agression grave par félidé sauvage n’est documenté en France

métropolitaine |

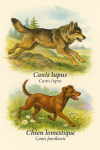

Canidés

(4 espèces)

|

Canis lupus — Loup gris

(120-160 cm, moins de 50 kg)

Canis familiaris — Chien domestique

(varie selon la race)

Vulpes vulpes — Renard roux

(90-120 cm, moins de 10 kg)

Nyctereutes procyonoides — Chien viverrin

(80-105 cm, moins de 10 kg)

|

Taille des Canidés Les canidés varient de 24 cm pour le

fennec à plus de 160 cm pour le loup gris. Leur poids va de 0,6 kg à

plus de 70 kg. Le chacal doré mesure entre 65 et 105 cm de long, avec

une hauteur au garrot de 45 à 50 cm et un poids de 7 à 17 kg.

Présence en France et en Aquitaine Les espèces présentes en

France sont le renard roux (Vulpes vulpes), le chien viverrin

(Nyctereutes procyonoides, localisé), le loup gris (Canis lupus) et

depuis peu le chacal doré (Canis aureus) en expansion depuis l’Europe de

l’Est. Le renard roux est largement

répandu en Aquitaine, y compris en Gironde. Le loup est présent dans les

Pyrénées-Atlantiques mais reste rare. Le chacal doré a été détecté dans

plusieurs départements du sud-ouest, avec une colonisation en cours

Habitat Les canidés occupent une grande variété de milieux. Le

renard roux est ubiquiste, présent en forêt, campagne, zones

périurbaines. Le loup préfère les zones montagneuses boisées avec faible

densité humaine. Le chacal doré s’installe dans les mosaïques de terres

agricoles, zones arbustives et plaines humides, mais évite les hautes

montagnes et les zones fortement urbanisées.

Dangerosité Les canidés sauvages présents en France ne sont pas

considérés comme dangereux pour l’homme. Le renard peut transmettre la

rage ou l’échinococcose mais les cas sont rares. Le loup évite l’homme

et les attaques sont exceptionnelles. Le chacal doré est discret et non

agressif. Le chien viverrin peut être porteur de parasites. Le danger

potentiel est surtout indirect, lié aux zoonoses ou aux conflits avec

l’élevage. |

Ursidés

(1 espèce) |

Ursus arctos — Ours brun

(moins de 280 cm, moins de 350 kg)

|

Taille des Ursidés L’ours brun (Ursus arctos) mesure

entre 1,70 et 2 mètres debout et entre 0,90 et 1,20 mètre au garrot. Son

poids varie de 70 à 230 kg selon le sexe, l’âge et la saison. Les autres

espèces d’Ursidés ne sont pas présentes à l’état sauvage en France.

Présence en France et en Aquitaine L’ours brun est la seule

espèce d’Ursidé présente en France métropolitaine. Sa population est

concentrée dans les Pyrénées, principalement dans les Pyrénées centrales

et occidentales. En Nouvelle-Aquitaine, sa présence est limitée aux

Pyrénées-Atlantiques, avec des individus observés dans les vallées

d’Aspe et d’Ossau. La population française est estimée à une soixantaine

d’individus, issus de réintroductions menées depuis les années 1990.

Habitat L’ours brun occupe une variété de milieux montagnards

selon la saison. Il fréquente les hêtraies-sapinières, les forêts

mixtes, les alpages et les fonds de vallées entre 600 et 2000 mètres

d’altitude. Il utilise des tanières pour l’hivernation et se déplace sur

de vastes territoires à la recherche de nourriture.

Dangerosité L’ours brun est un animal discret et solitaire. Il

évite les humains et les rencontres sont rares. Les attaques sont

exceptionnelles et généralement liées à des situations de surprise ou de

défense. Le danger principal est indirect, lié aux conflits avec

l’élevage ou aux réactions humaines. En France, aucune attaque mortelle

n’a été recensée dans les Pyrénées depuis la réintroduction. |

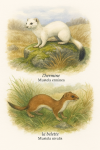

Mustélidés

(9 espèces)

|

Mustela erminea — l’hermine

(20-30 cm, moins de 300 g)

Mustela nivalis — la belette

(15-25 cm, moins de 200 g)

Meles meles — le blaireau européen

(60-90 cm, moins de 20 kg)

Martes foina — la fouine

(40-55 cm, moins de 5 kg)

Lutra lutra

— Loutre d'Europe

(90-130 cm, moins de 20 kg)

Mustela putorius— Putois

d'Europe

(30-45 cm, moins de 5 kg)

|

Taille des Mustélidés Les Mustélidés présentent une

grande variabilité morphologique. La belette est le plus petit carnivore

d’Europe avec une longueur de 20 cm et un poids de 60 à 100 g. L’hermine

atteint 30 cm pour 150 à 300 g. Le putois mesure jusqu’à 40 cm pour 1,5

kg. Le blaireau peut dépasser 80 cm et peser jusqu’à 15 kg. La loutre

d’Europe atteint 1,20 mètre avec un poids de 7 à 12 kg.

Présence en France et en Aquitaine Au moins sept espèces sont

présentes en France métropolitaine. La belette (Mustela nivalis),

l’hermine (Mustela erminea), le putois (Mustela putorius), le blaireau

(Meles meles) et la loutre (Lutra lutra) sont bien établis. Le vison

d’Europe (Mustela lutreola) est en danger critique et très rare. Le

vison d’Amérique (Neovison vison), espèce introduite, est localement

présent. En Nouvelle-Aquitaine, toutes ces espèces sont signalées sauf

le vison d’Europe, dont la présence est incertaine. La loutre recolonise

activement les cours d’eau de la région. Le blaireau est commun dans les

zones boisées et agricoles. La belette et le putois sont largement

répartis. L’hermine est plus localisée, surtout en altitude.

Habitat Les Mustélidés occupent des milieux variés. La belette

et l’hermine préfèrent les prairies, bocages et zones de montagne. Le

putois fréquente les zones humides, les haies et les bois. Le blaireau

creuse des terriers dans les forêts et les talus. La loutre est inféodée

aux rivières, étangs et zones humides avec bonne qualité d’eau. Le vison

d’Amérique colonise les berges et les marais. Tous sont discrets et

souvent nocturnes.

Dangerosité Les Mustélidés ne sont pas dangereux pour l’homme.

Ils sont farouches et évitent les contacts. Le blaireau peut se défendre

s’il est acculé mais n’attaque pas. Le putois et le vison d’Amérique

peuvent mordre en cas de capture. La loutre est paisible et non

agressive. Le danger est indirect, lié à la transmission de maladies

(rage, leptospirose) ou à des conflits avec l’élevage avicole. Aucun

Mustélidé français n’est considéré comme une menace sérieuse pour la

sécurité humaine. |

Procyonidés

(1 espèce) |

Procyon lotor — Raton laveur

(60-100 cm, moins de 10 kg)

|

Taille des Procyonidés Les Procyonidés sont de taille

moyenne. Le raton laveur (Procyon lotor) mesure entre 40 et 70 cm de

long avec une queue de 20 à 40 cm et un poids de 5 à 12 kg. Les coatis

(Nasua spp.) atteignent 1 mètre queue comprise pour un poids de 4 à 7

kg. Le kinkajou (Potos flavus) mesure environ 40 à 60 cm avec une queue

préhensile aussi longue que le corps.

Présence en France et en Aquitaine Le seul Procyonidé présent

en France est le raton laveur, espèce introduite et naturalisée. Il est

établi dans plusieurs régions, notamment dans le nord-est, le centre et

le sud-ouest. En Nouvelle-Aquitaine, sa présence est confirmée dans les

départements de Dordogne, Lot-et-Garonne, Landes et

Pyrénées-Atlantiques. Il est en expansion, avec des observations

régulières en Gironde. Les autres Procyonidés ne sont pas présents à

l’état sauvage.

Habitat Le raton laveur est très adaptable. Il fréquente les

forêts riveraines, les zones humides, les bocages, les parcs urbains et

les bâtiments abandonnés. Il utilise les cavités d’arbres, les terriers

et les structures humaines pour se cacher et se reproduire. Son régime

omnivore lui permet de coloniser des milieux variés, y compris

anthropisés.

Habitat Le raton laveur est très adaptable. Il fréquente les

forêts riveraines, les zones humides, les bocages, les parcs urbains et

les bâtiments abandonnés. Il utilise les cavités d’arbres, les terriers

et les structures humaines pour se cacher et se reproduire. Son régime

omnivore lui permet de coloniser des milieux variés, y compris

anthropisés.

Dangerosité Le raton laveur n’est pas agressif mais peut mordre

s’il est acculé. Il est porteur potentiel de maladies zoonotiques comme

la rage, la leptospirose et le parasite Baylisascaris procyonis. Il peut

aussi provoquer des dégâts dans les poulaillers et les cultures. Sa

dangerosité est donc indirecte, liée à la santé publique et aux

nuisances agricoles. Il est classé espèce exotique envahissante en

France. |

Viverridés

(1 espèce) |

Genetta genetta — Genette d'Europe

(70-105 cm, moins de 3 kg)

|

Taille des Viverridés Les Viverridés mesurent entre 30

et 100 cm sans la queue, qui peut ajouter 30 à 50 cm supplémentaires.

Leur poids varie de 1 à 14 kg selon les espèces. Leur corps est allongé,

leurs pattes courtes et leur tête fine avec un museau pointu. La genette

commune (Genetta genetta), seul représentant en France, mesure environ

45 cm avec une queue annelée de même longueur et pèse entre 1 et 2 kg.

Présence en France et en Aquitaine La genette commune est la

seule espèce de Viverridé présente à l’état sauvage en France. Elle est

bien établie dans le sud-ouest, notamment en Nouvelle-Aquitaine. Sa

présence est confirmée en Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne,

Pyrénées-Atlantiques et Gironde. Elle est absente du nord et du nord-est

de la France. Les autres Viverridés (civettes, binturongs) sont absents

à l’état naturel et uniquement présents en captivité ou dans des

collections zoologiques.

Habitat La genette fréquente les milieux boisés, les zones

rocheuses, les ripisylves et les bocages. Elle utilise les cavités

naturelles, les arbres creux et parfois les bâtiments abandonnés pour se

cacher. Elle est nocturne, arboricole et très discrète. Elle chasse de

petits vertébrés, des insectes et consomme aussi des fruits. Elle

s’adapte bien aux milieux semi-naturels et aux zones peu perturbées.

Dangerosité La genette n’est pas dangereuse pour l’homme. Elle

est farouche, évite les contacts et ne présente aucun comportement

agressif. Elle peut mordre si capturée mais cela reste exceptionnel.

Elle ne transmet pas de maladies graves connues à l’homme. Sa

dangerosité est donc nulle en contexte naturel. Elle est protégée en

France et considérée comme indicatrice de milieux préservés. |

Phocidés

(2 espèces)

|

Phoca vitulina — Phoque commun

(140-190 cm, moins de 130 kg)

Halichoerus grypus — Phoque gris

(200-250 cm, moins de 300 kg)

|

Taille des Phocidés Les Phocidés varient de 1,17 mètre

pour le phoque annelé (Pusa hispida) à 4,9 mètres pour l’éléphant de mer

austral (Mirounga leonina). Leur poids va de 45 kg à plus de 3 600 kg

selon l’espèce et le sexe. Le phoque commun (Phoca vitulina), espèce la

plus fréquente en France, mesure entre 1,50 et 1,80 mètre pour un poids

de 80 à 130 kg.

Présence en France et en Aquitaine Deux espèces sont présentes

sur les côtes françaises : le phoque gris (Halichoerus grypus) et le

phoque commun (Phoca vitulina). Ils sont bien établis en Manche et mer

du Nord, notamment en baie de Somme. Sur la façade atlantique, leur

présence est plus sporadique mais en augmentation. En

Nouvelle-Aquitaine, plusieurs individus ont été observés dans le bassin

d’Arcachon, sur les plages des Landes et en Gironde, avec des cas

d’interactions régulières depuis 2015.

Habitat Les Phocidés fréquentent les côtes marines, les

estuaires, les bancs sableux et les zones rocheuses. Ils utilisent les

plages et les îlots pour se reposer et muer. Leur habitat marin est

côtier mais ils peuvent plonger à grande profondeur pour chasser

poissons, céphalopodes et crustacés. Ils sont souvent observés dans les

zones de marée et les embouchures de fleuves.

Dangerosité Les Phocidés ne sont pas agressifs mais peuvent

représenter un danger indirect. Des cas de morsures ont été signalés en

Gironde, notamment sur des surfeurs ou baigneurs trop proches. Les

phoques peuvent transmettre des germes comme les mycoplasmes,

responsables de gangrène, ou la brucellose chez les jeunes individus. Il

est recommandé de garder une distance de 50 mètres et d’éviter tout

contact physique. |

Cetartiodactyles présents en

France

|

Espèces en France |

Espèces

representatives |

Description |

Suidés

(1 espèce) |

Sanglier (Sus scrofa)

(120-180 cm, moins de 150 kg)

|

Taille des Suidés Le sanglier (Sus scrofa)

mesure entre 90 et 180 cm de long, avec une hauteur au garrot de 55 à

110 cm et un poids variant de 50 à 150 kg, parfois jusqu’à 200 kg chez

les mâles adultes. Le porc domestique (Sus scrofa domesticus),

issu de la même espèce, présente une taille très variable selon les

races, souvent plus massive. Les hybrides sanglochon ou cochonglier

peuvent atteindre des gabarits intermédiaires.

Présence en France et en Aquitaine Le sanglier est présent dans

toute la France métropolitaine, sauf en Corse où il est remplacé par une

forme insulaire. En Nouvelle-Aquitaine, il est abondant dans tous les

départements, y compris en Gironde, avec des densités élevées dans les

zones forestières, agricoles et périurbaines. Le porc domestique est

uniquement présent en élevage, mais des individus échappés ou retournés

à l’état sauvage peuvent s’hybrider avec des sangliers.

Habitat Le sanglier fréquente les forêts feuillues, les

bocages, les zones humides, les friches agricoles, les vignobles et

parfois les milieux urbains. Il utilise les haies et les bois pour se

déplacer discrètement et creuse des bauges pour se reposer. Le porc

domestique vit en milieu agricole, en stabulation ou en plein air selon

les pratiques d’élevage. Les individus retournés à l’état sauvage

adoptent les mêmes habitats que les sangliers.

Dangerosité Le sanglier est généralement discret et fuyant,

mais peut se montrer dangereux s’il est surpris, blessé ou acculé,

notamment les mâles en rut. Il représente un risque pour les cultures,

les infrastructures routières (collisions), et parfois pour les

riverains en zone périurbaine. Il peut être vecteur de la peste porcine

africaine, bien que la France soit indemne à ce jour. Le porc domestique

ne présente aucun danger en élevage contrôlé, mais peut poser des

risques sanitaires en cas de mauvaise gestion. |

Delphinidés

(env 10 espèces) |

Tursiops truncatus — Grand dauphin

(250-400 cm, moins de 600 kg)

Stenella coeruleoalba — Dauphin bleu et blanc

(180-240 cm, moins de 200 kg)

Delphinus delphis — Dauphin commun

(180-260 cm, moins de 250 kg)

Grampus griseus — Dauphin de Risso

(250-400 cm, moins de 600 kg)

|

Taille des Delphinidés Les Delphinidés présentent une

grande variabilité morphologique. Les plus petits, comme Delphinus

delphis (dauphin commun), mesurent environ 1,8 à 2,5 m pour 80 à

150 kg. Le grand dauphin (Tursiops truncatus) atteint 3 à 4 m

pour 150 à 650 kg. Les plus grands, comme l’orque (Orcinus orca),

peuvent dépasser 9 m et peser jusqu’à 9 tonnes.

Présence sur les côtes françaises et en eau douce Les

Delphinidés sont présents sur l’ensemble du littoral français : Manche,

Atlantique, Méditerranée. Le grand dauphin est fréquent sur les côtes de

Nouvelle-Aquitaine, notamment dans le golfe de Gascogne et autour du

bassin d’Arcachon. En Méditerranée, plusieurs espèces coexistent, dont

Stenella coeruleoalba (stenelle rayée) et Globicephala

melas (globicéphale noir). En eau douce, aucun Delphinidé n’est

naturellement présent en France. Les rares dauphins d’eau douce (comme

Sotalia fluviatilis ou Inia geoffrensis) appartiennent

à d’autres familles (Platanistidés, Iniidés) et sont strictement

néotropicaux.

Habitat Les Delphinidés fréquentent les eaux côtières, les

estuaires, les plateaux continentaux et parfois le large. Le grand

dauphin montre une préférence pour les zones littorales riches en

poissons benthiques, mais peut aussi se déplacer en pleine mer. Les

orques et pseudorques fréquentent les eaux plus profondes. Les espèces

côtières peuvent interagir avec les activités humaines : pêche,

navigation, tourisme.

Dangerosité Les Delphinidés ne sont pas dangereux pour l’humain

dans leur comportement naturel. Ils sont généralement curieux et

pacifiques. Toutefois, des accidents peuvent survenir en captivité ou

lors d’interactions forcées. L’orque, bien que social et intelligent,

reste un prédateur apical capable d’attaques ciblées sur d’autres

mammifères marins. En milieu naturel, les risques pour l’humain sont

négligeables. Les Delphinidés sont protégés par des conventions

internationales (CMS, ACCOBAMS) et leur perturbation volontaire est

interdite. |

Balaenoptéridés

(env 4 espèces) |

Rorqual commun (Balaenoptera physalus)

(18-25 m, moins de 80 t)

Rorqual de Minke (Balaenoptera acutorostrata)

(7-10 m, moins de 10 t)

|

Taille des Balaenoptéridés Le rorqual bleu peut

atteindre 30 mètres c’est le plus grand animal vivant le rorqual commun

mesure entre 18 et 24 mètres

le rorqual boréal entre 12 et 16 mètres et le petit rorqual entre 7 et

10 mètres

Présence près des côtes françaises Le rorqual commun est

régulièrement observé dans le golfe de Gascogne et parfois en Manche le

petit rorqual est plus côtier et peut être vu près des rivages notamment

en Bretagne et en Méditerranée le rorqual bleu reste très rare et

généralement au large le rorqual boréal

est occasionnel et peu fréquent

Habitat Les Balaenoptéridés fréquentent les eaux tempérées à

froides pour le rorqual commun et boréal les eaux plus chaudes pour le

petit rorqual et parfois le rorqual bleu ils privilégient les zones

riches en krill et petits poissons souvent en pleine mer mais certains

comme le petit rorqual s’approchent des côtes en période de nourrissage

Dangerosité Ces cétacés ne sont pas dangereux pour l’humain ils

sont paisibles et évitent les interactions directes les risques sont

liés aux collisions avec les navires ou aux perturbations acoustiques

ils ne présentent aucune agressivité naturelle et ne sont pas considérés

comme une menace |

Phocoenidés

(1 espèce) |

Marsouin commun (Phocoena phocoena)

(130-190 cm, moins de 100 kg)

|

Taille des Phocoenidés Les Phocoenidés sont de petits

cétacés odontocètes mesurant entre 1,4 et 2,5 mètres selon les espèces

le marsouin commun atteint généralement 1,5 à 1,9 mètre pour un poids de

45 à 65 kg

Présence près des côtes françaises Le marsouin commun est la

seule espèce régulièrement observée en France il fréquente les côtes de

la Manche de l’Atlantique et parfois la Méditerranée notamment dans les

zones peu profondes et les estuaires sa discrétion et son absence de

sauts le rendent difficile à repérer malgré une présence réelle

Habitat Les Phocoenidés privilégient les plateaux continentaux

les baies les estuaires et les criques ils évoluent en petits groupes

souvent de 2 à 6 individus et se nourrissent de poissons céphalopodes et

crustacés leur répartition évite les zones tropicales et polaires

Dangerosité

Dangerosité Ils ne présentent aucun danger pour l’humain ce

sont des animaux timides et non agressifs les principales menaces sont

pour eux notamment les captures accidentelles dans les filets de pêche

et la pollution sonore ils ne provoquent aucun comportement dangereux

envers les humains |

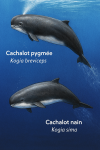

Kogiidés

(2 espèces) |

Kogia breviceps — Cachalot pygmée

(270-330 cm, moins de 500 kg)

Kogia sima — Cachalot nain

(200-270 cm, moins de 300 kg)

|

Taille des Kogiidés Les Kogiidés comprennent deux

espèces : Kogia breviceps (cachalot pygmée) et Kogia sima

(cachalot nain) le cachalot pygmée mesure entre 2,7 et 3,5 mètres pour

un poids de 350 à 450 kg le cachalot nain est plus petit avec une taille

de 2 à 2,7 mètres et un poids de 150 à 270 kg

Présence près des côtes françaises Ces espèces sont rares et

discrètes dans les eaux françaises elles sont principalement observées

en Méditerranée et parfois dans le golfe de Gascogne les signalements

sont souvent liés à des échouages plutôt qu’à des observations en mer

leur comportement cryptique et leur préférence pour les eaux profondes

rendent leur détection difficile

Habitat Les Kogiidés fréquentent les eaux tropicales et

tempérées profondes ils évoluent généralement entre 300 et 1000 mètres

de profondeur et remontent à la surface pour respirer ou se nourrir ils

se nourrissent de céphalopodes principalement calmars et parfois de

poissons profonds

Dangerosité Ils ne présentent aucun danger pour l’humain ce

sont des cétacés timides et solitaires qui évitent les interactions leur

dentition et leur comportement ne permettent aucune agression envers

l’humain les risques sont uniquement liés à leur vulnérabilité face aux

activités humaines comme les sonars militaires ou les pollutions |

Physeteridés

(1 espèce) |

Physeter macrocephalus — Cachalot

(15-18 m, moins de 50 t)

|

Taille des Physeteridés Le grand cachalot (Physeter

macrocephalus) atteint jusqu’à 20 mètres de long pour un poids de 50

tonnes. Les espèces plus petites comme le cachalot pygmée (Kogia

breviceps) et le cachalot nain (Kogia sima) mesurent entre 2,5 et 4

mètres pour un poids de 300 à 500 kg.

Présence près des côtes de France et en Aquitaine Le grand

cachalot est présent dans les eaux profondes de l’Atlantique, notamment

au large du golfe de Gascogne. Il est observé de manière occasionnelle

près des côtes françaises, surtout dans les zones de canyon sous-marin

comme Capbreton. Les espèces du genre Kogia sont plus discrètes mais

également signalées dans les eaux françaises, avec des échouages

sporadiques sur les plages d’Aquitaine et du sud-ouest.

Habitat Les Physeteridés fréquentent les eaux océaniques

profondes, souvent au-delà du plateau continental. Le grand cachalot

plonge jusqu’à 2000 mètres pour chasser les calmars. Les Kogia préfèrent

les eaux tempérées à tropicales, parfois plus proches des côtes mais

toujours dans des zones de grande profondeur.

Dangerosité Les Physeteridés ne sont pas dangereux pour

l’homme. Ce sont des cétacés odontocètes (à dents) mais non agressifs.

Le grand cachalot peut être impressionnant par sa taille mais n’a jamais

été impliqué dans des attaques. Les risques sont liés aux collisions en

mer ou aux échouages, mais pas à un comportement hostile |

Ziphiidés

(env 6 espèces) |

Ziphius cavirostris — Baleine de Cuvier

(5-7 m, moins de 5 t)

Mesoplodon europaeus — Mésoplodon d’Europe

(4-5 m, moins de 2 t)

Mesoplodon bidens — Mésoplodon de Sowerby

(4-5,5 m, moins de 2 t)

Hyperoodon ampullatus — Hyperoodon boréal

(6-8 m, moins de 10 t)

|

Taille des Ziphiidés Les Ziphiidés mesurent entre 4 et

12,8 mètres selon les espèces. Le plus grand est la bérardie de Baird

avec un poids pouvant atteindre 10 tonnes. Les espèces du genre

Mesoplodon sont plus petites, autour de 4 à 6 mètres pour 1 à 2 tonnes.

Présence près des côtes de France et en Aquitaine Les Ziphiidés

sont présents dans les eaux françaises mais rarement observés. Ils

fréquentent le golfe de Gascogne et les zones profondes au large des

côtes atlantiques. Des échouages ont été signalés en Aquitaine,

notamment de Mesoplodon et Ziphius cavirostris. Leur présence est

discrète et souvent révélée par des échouages plutôt que par des

observations en mer.

Habitat Ils vivent en haute mer, dans des zones de grande

profondeur, souvent au-delà du plateau continental. Ils privilégient les

canyons sous-marins et les zones riches en calmars. Ils sont solitaires

ou en petits groupes et passent la majorité de leur temps en plongée

profonde.

Dangerosité Les Ziphiidés ne présentent aucun danger pour

l’homme. Ce sont des cétacés odontocètes très discrets, non agressifs et

rarement en interaction avec les activités humaines. Les risques sont

indirects, liés aux échouages ou aux perturbations acoustiques (sonars

militaires) qui peuvent provoquer des désorientations. |

Bovidés

(env 6 espèces) |

Taureau (Bos taurus)

(Garrot 130-150 cm, moins de 1 t)

Chamois (Rupicapra rupicapra)

(Garrot 70-85 cm, moins de 50 kg)

Bouquetin des Alpes (Capra ibex)

(Garrot 75-100 cm, moins de 120 kg)

Mouflon de Corse (Ovis gmelini musimon)

(Garrot 65-75 cm, moins de 60 kg)

Bison d’Europe (Bison bonasus)

(Garrot 160-190 cm, moins de 1 t)

|

Taille des Bovidés Les Bovidés présentent une grande

variabilité morphologique. Les plus petits comme les chèvres naines

mesurent 40 cm au garrot pour 20 kg. Les bovins domestiques atteignent

1,40 mètre au garrot pour 600 à 900 kg. Les bisons d’Europe réintroduits

peuvent dépasser 2 mètres de long pour plus de 1000 kg. Les cornes sont

présentes chez les deux sexes dans certaines espèces et varient en forme

et en taille.

Présence en France et en Aquitaine Les espèces sauvages sont

rares. Le bison d’Europe (Bison bonasus) est réintroduit dans quelques

réserves du Massif Central et des Ardennes mais absent en

Nouvelle-Aquitaine. Les bovins, moutons et chèvres domestiques sont

omniprésents. Le mouflon méditerranéen (Ovis aries musimon), issu

d’introductions cynégétiques, est présent dans le sud-est mais absent en

Aquitaine. Les populations marronnes ou semi-sauvages de bovins existent

dans certaines zones forestières mais sont sous contrôle. Aucun bovidé

sauvage autochtone n’est présent en Gironde ou dans les Landes.

Habitat Les Bovidés domestiques occupent les prairies, les

pâturages, les zones agricoles et les estives. Les espèces réintroduites

comme le bison d’Europe vivent dans des forêts mixtes, des clairières et

des zones de moyenne montagne. Le mouflon fréquente les garrigues, les

zones rocheuses et les forêts méditerranéennes. Les habitats sont liés à

la disponibilité de fourrage et à la pression humaine.

Dangerosité Les Bovidés ne sont pas dangereux en contexte

naturel. Les bovins domestiques peuvent être agressifs en cas de stress

ou de protection du troupeau. Les bisons sont puissants et peuvent

charger s’ils sont surpris ou menacés. Les moutons et chèvres ne

présentent aucun risque. Le danger est surtout lié à des accidents

agricoles ou à des comportements défensifs en captivité. Aucun cas

d’agression grave par bovidé sauvage n’est recensé en France

métropolitaine. |

Cervidés

(env 3 espèces) |

Cerf élaphe (Cervus elaphus)

(Garrot 120-150 cm, moins de 250 kg)

Chevreuil européen (Capreolus capreolus)

(Garrot 65-80 cm, moins de 30 kg)

Daim européen (Dama dama)

(Garrot 90-110 cm, moins de 100 kg)

|

Taille des Cervidés Les cervidés français varient de 90

cm pour le chevreuil (Capreolus capreolus) à plus de 2,60 mètres pour le

cerf élaphe (Cervus elaphus) en position allongée. Le chevreuil mesure

environ 70 cm au garrot pour un poids de 20 à 30 kg. Le cerf élaphe

atteint 1,30 mètre au garrot pour un poids de 150 à 250 kg chez les

mâles. Le daim (Dama dama), espèce introduite, mesure 90 à 100 cm au

garrot pour 60 à 100 kg. Le sika (Cervus nippon), également introduit,

est plus petit avec 70 à 90 cm au garrot pour 40 à 70 kg.

Présence en France et en Aquitaine Le chevreuil est présent

dans toute la France, y compris en Gironde et dans les Landes, avec des

densités élevées dans les zones boisées et agricoles. Le cerf élaphe est

bien établi dans les Pyrénées-Atlantiques, le sud de la Dordogne et

certaines forêts du Médoc. Le daim et le sika sont présents localement

dans des domaines privés ou des parcs forestiers, parfois en

semi-liberté. En Nouvelle-Aquitaine, les populations de cervidés sont

suivies activement par les fédérations de chasse et les réseaux de

gestion cynégétique.

Habitat Les cervidés occupent des milieux forestiers, bocagers

et agricoles. Le chevreuil préfère les mosaïques de bois et de cultures

avec zones de refuge. Le cerf élaphe fréquente les grandes forêts, les

vallées encaissées et les zones de montagne. Le daim et le sika

s’adaptent aux milieux semi-ouverts, souvent en présence humaine. Tous

utilisent les lisières, les clairières et les zones de transition pour

se nourrir et se déplacer.

Dangerosité Les cervidés ne sont pas dangereux pour l’homme en

contexte naturel. Les mâles peuvent être agressifs en période de rut,

surtout le cerf élaphe, mais les incidents sont rares. Les collisions

routières représentent le principal risque, notamment avec le chevreuil

et le cerf. Les cervidés peuvent aussi provoquer des dégâts agricoles et

forestiers en cas de surpopulation. Aucun comportement prédateur ou

agressif ciblé n’est documenté en France métropolitaine. |

Soricomorphes présents en

France

|

Espèces en France |

Espèces

representatives |

Description |

Soricidés

(11

espèces) |

Sorex araneus — Musaraigne carrelet

(9-14 cm, moins de 100 g)

Crocidura russula — Musaraigne musette

(9-13 cm, moins de 100 g)

Sorex minutus — Musaraigne pygmée

(7-10 cm, moins de 10 g)

Neomys fodiens — Musaraigne aquatique

(10-15 cm, moins de 100 g)

|

Taille des Soricidés Les Soricidés sont de très petits

mammifères insectivores. La musaraigne commune (Crocidura russula)

mesure entre 6 et 9 cm de corps, avec une queue de 3 à 5 cm, pour un

poids de 8 à 14 g. La musaraigne carrelet (Sorex araneus) atteint 5 à 7

cm pour un poids de 5 à 12 g. Leur museau est allongé, leurs oreilles

discrètes, et leur corps finement velu.

Présence en France et en Aquitaine Les Soricidés sont largement

répandus en France, avec plusieurs espèces bien établies. En

Nouvelle-Aquitaine, on trouve notamment Crocidura russula, Sorex

araneus, Sorex minutus et Neomys fodiens. La musaraigne aquatique

(Neomys fodiens) est présente dans les zones humides de Gironde et des

Pyrénées-Atlantiques. La musaraigne commune est très fréquente dans les

jardins, les haies et les prairies bocagères.

Habitat Les Soricidés occupent une grande diversité de milieux

: forêts, prairies, haies, zones humides, berges, jardins et bâtiments.

Certaines espèces comme Neomys fodiens sont semi-aquatiques et

fréquentent les ruisseaux et fossés. D’autres, comme Crocidura russula,

s’adaptent bien aux milieux anthropisés. Elles creusent des galeries peu

profondes ou utilisent des abris naturels. Leur activité est

principalement nocturne ou crépusculaire.

Dangerosité Les Soricidés ne sont pas dangereux pour l’humain.

Certaines espèces comme Neomys fodiens et Blarina brevicauda (non

présente en France) possèdent une salive légèrement toxique pour leurs

proies, mais sans effet sur l’homme. Elles ne sont pas vectrices de

zoonoses majeures en France. Leur rôle écologique est bénéfique : elles

consomment de nombreux invertébrés, régulent les populations de limaces,

vers et insectes. Leur discrétion et leur faible densité rendent leur

présence rarement problématique. |

Talpidés

(4 espèces) |

Talpa europaea — Taupe d’Europe

(11-16 cm, moins de 200 g)

Talpa aquitania — Taupe d’Aquitaine

(11-15 cm, moins de 200 g)

Galemys pyrenaicus — Desman des Pyrénées

(10-14 cm, moins de 200 g)

Talpa caeca — Taupe aveugle

(11-18 cm, moins de 100 g)

|

Taille des Talpidés Les Talpidés français sont de

petits mammifères fouisseurs. La taupe d’Europe (Talpa europaea)

mesure entre 11 et 16 cm de corps, avec une queue de 2 à 4 cm, pour un

poids de 70 à 130 g. La taupe d’Aquitaine (Talpa aquitania),

décrite en 2017, est légèrement plus grande : 14 à 15,6 cm de corps,

poids de 72 à 106 g. Elle possède des paupières fusionnées et des yeux

recouverts d’une membrane, ce qui la distingue morphologiquement.

Présence en France et en Aquitaine La taupe d’Europe est

largement répandue dans toute la France, sauf en Corse. La taupe

d’Aquitaine est présente dans le sud-ouest du pays, notamment en

Nouvelle-Aquitaine, où elle est dominante. Elle remplace localement

Talpa europaea dans les zones situées au sud et à l’ouest de la

Loire. Les autres Talpidés comme le Desman des Pyrénées (Galemys

pyrenaicus) sont très localisés dans les zones montagneuses du sud,

et absents de Gironde.

Habitat Les taupes vivent dans les prairies, les forêts, les

jardins, les vergers et les zones agricoles. Elles creusent des réseaux

de galeries souterraines pour se nourrir et se déplacer. Elles évitent

les sols trop secs ou trop caillouteux. Le Desman des Pyrénées,

semi-aquatique, fréquente les ruisseaux de montagne à courant vif, mais

ne se rencontre pas en plaine aquitaine.

Dangerosité Les Talpidés ne sont pas dangereux pour

l’humain. Ils ne sont pas vecteurs de zoonoses connues en France. Leur

activité souterraine peut causer des dégâts mineurs aux pelouses ou aux

cultures, mais ils jouent un rôle écologique important en aérant le sol

et en régulant les populations d’invertébrés. Ils sont souvent mal

perçus pour des raisons esthétiques ou agricoles, mais leur impact réel

est limité. Certaines espèces comme le Desman sont protégées et très

sensibles aux perturbations. |

Chiroptères présents en

France

|

Famille |

Espèces en France |

Espèces

representatives |

Description |

|

Molossidés |

1 espèce |

Molosse de Cestoni - Tadarida teniotis

(8-10 cm, enverg 40-45 cm, moins de 100 g)

|

Taille des Molossidés Le seul représentant naturel en

France est le Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis). Il mesure entre

8,1 et 9,2 cm de longueur tête-corps, avec une envergure de 40 à 45 cm.

Son poids varie de 22 à 54 g. C’est l’une des plus grandes

chauves-souris d’Europe, reconnaissable à ses ailes longues et étroites,

sa queue dépassant nettement du patagium, et son museau massif évoquant

une tête de dogue.

Présence en France et en Aquitaine Le Molosse de Cestoni est

principalement présent dans les régions méridionales : Provence, Alpes

du Sud, Corse, et ponctuellement en Nouvelle-Aquitaine. En Gironde, sa

présence est rare mais possible dans les zones urbaines anciennes ou les

falaises bien exposées. Il reste mal connu et peu suivi dans le

nord-ouest du pays. Sa répartition est fragmentée et dépend fortement de

la disponibilité de gîtes adaptés.

Habitat Il fréquente les falaises, les corniches de bâtiments,

les ponts bien exposés au sud, et chasse en plein ciel entre 10 et 300

mètres d’altitude. Il ne pénètre pas dans les forêts denses ni les

milieux fermés. Il se nourrit de gros insectes nocturnes capturés en

vol, notamment des coléoptères et des papillons de nuit. Il ne pratique

pas une véritable hibernation mais entre en léthargie temporaire en

hiver.

Dangerosité Le Molosse de Cestoni n’est pas dangereux pour

l’humain. Il n’est pas vecteur de zoonoses connues en France. Sa

dangerosité est nulle en milieu naturel. Les menaces qui le concernent

sont anthropiques : éoliennes, travaux sur les bâtiments, aménagements

de voies d’escalade, et pollution. Il est protégé par la Directive

Habitats et les conventions de Berne et Bonn. Toute perturbation de ses

gîtes est interdite. |

|

Rhinolophidés |

4 espèces |

Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe

(3-5 cm, enverg 20-25 cm, moins de 10 g)Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe

(5-7 cm, enverg 30-40 cm, moins de 100 g)

|

Taille des Rhinolophidés Les espèces françaises

mesurent entre 4 et 7 cm de longueur tête-corps. Le Petit rhinolophe (Rhinolophus

hipposideros) atteint 35 à 45 mm pour une envergure de 190 à 250 mm et

un poids de 5 à 9 g. Le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)

mesure 54 à 71 mm, avec une envergure de 330 à 400 mm et un poids de 15

à 34 g. Le Rhinolophe euryale, plus

rare, se situe entre les deux.

Présence en France et en Aquitaine Trois espèces sont présentes

en France : le Petit rhinolophe, le Grand rhinolophe et le Rhinolophe

euryale. Toutes trois sont confirmées en Nouvelle-Aquitaine, notamment

dans les départements du sud-ouest. Le Grand rhinolophe est bien

représenté avec près de 28 000 individus recensés en hivernage dans plus

de 600 sites souterrains, et environ 14 500 individus en été répartis

dans une centaine de colonies. Le Petit

rhinolophe est également bien implanté, mais en déclin dans les zones

urbanisées. Le Rhinolophe euryale est plus localisé, présent surtout

dans les zones karstiques et boisées du sud.

Habitat Les Rhinolophidés utilisent des cavités souterraines,

des combles, des grottes, des caves et des bâtiments anciens pour

l’hibernation et la reproduction. Ils chassent dans les prairies

bocagères, les ripisylves, les lisières forestières et les zones

agricoles peu intensives. Le Grand rhinolophe privilégie les pâtures

entourées de haies hautes et les forêts de feuillus.

Ces espèces sont très sensibles au dérangement, à la

fragmentation des paysages et à l’usage de pesticides.

Dangerosité Les Rhinolophidés ne présentent aucun danger pour

l’humain. Ils ne sont pas vecteurs de maladies transmissibles en France.

Leur rôle écologique est bénéfique, notamment par la régulation des

populations d’insectes nocturnes. Leur vulnérabilité écologique impose

des mesures de protection strictes. Toute perturbation de leurs gîtes ou

de leurs habitats est interdite. Ils sont protégés par la Directive

Habitats, la Convention de Berne et la Convention de Bonn |

|

Vespertilionidés |

28 espèces |

Myotis myotis — Grand murin

(6-8 cm, enverg 35-45 cm, moins de 100 g)

Myotis daubentonii — Murin de Daubenton

(4-6 cm, enverg 24-27 cm, moins de 100 g)

Pipistrellus pipistrellus — Pipistrelle commune

(3-5 cm, enverg 18-24 cm, moins de 10 g)

Plecotus auritus — Oreillard roux

(4-6 cm, enverg 25-30 cm, moins de 100 g)

|

Taille des Vespertilionidés Les vespertilionidés

français mesurent généralement entre 3 et 7 cm de longueur tête-corps.

Leur envergure varie de 18 à 40 cm selon les espèces. Le poids oscille

entre 4 et 30 g. Le Grand murin (Myotis myotis) atteint 7 cm pour 30 g,

tandis que la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ne dépasse

pas 5 cm pour 5 g. Le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii), espèce

forestière, mesure 4,5 à 5,5 cm pour 7 à 12 g.

Présence en France et en Aquitaine Les vespertilionidés sont la

famille de chauves-souris la plus diversifiée en France, avec plus de 20

espèces recensées. En Nouvelle-Aquitaine, la majorité des espèces sont

bien représentées, notamment en Gironde. On y trouve le Grand murin, le

Murin de Natterer, le Murin de Daubenton, la Pipistrelle commune, la

Pipistrelle pygmée, l’Oreillard roux et l’Oreillard gris. Le Murin de

Bechstein est plus localisé, présent dans les grands massifs forestiers

du nord-est de la région. La répartition dépend fortement de la qualité

des habitats, de la connectivité écologique et de la disponibilité des

gîtes.

Habitat Les vespertilionidés occupent une grande variété de

milieux : forêts feuillues, bocages, zones humides, rivières, prairies,

bâtiments anciens, combles, fissures, cavités arboricoles et

souterraines. Le Murin de Daubenton chasse au ras de l’eau, le Murin de

Bechstein dans les sous-bois denses, la Pipistrelle commune dans les

milieux urbains. Les gîtes d’été sont souvent arboricoles ou bâtis,

tandis que les sites d’hibernation incluent grottes, caves et tunnels.

Certaines espèces sont très fidèles à leurs territoires et sensibles à

la fragmentation.

Dangerosité Les vespertilionidés ne présentent aucun danger

direct pour l’humain. Ils ne sont pas vecteurs de zoonoses actives en

France. Leur rôle écologique est essentiel dans la régulation des

insectes nocturnes. Les risques sanitaires sont négligeables en milieu

naturel. Les menaces concernent surtout les chauves-souris elles-mêmes :

destruction des gîtes, usage de pesticides, éclairage nocturne,

éoliennes et dérangement. Toutes les espèces sont strictement protégées

par la loi française et les conventions internationales. Toute

manipulation ou perturbation est interdite sans autorisation

scientifique. |

|

Minioptéridés |

1 espèce |

Miniopterus schreibersii — Minioptère de

Schreibers.

(4-6 cm, enverg 26-32 cm, moins de 100 g)

|

Taille du Minioptère de Schreibers Miniopterus

schreibersii mesure entre 5 et 6,2 cm de longueur tête-corps, avec une

envergure de 30,5 à 34,2 cm. Son poids varie de 9 à 18 g. Il se

distingue par ses ailes longues et étroites, son front bombé et ses

oreilles courtes et triangulaires.

Présence en France et en Aquitaine L’espèce est présente dans

le sud de la France, notamment dans les régions karstiques et

méditerranéennes. Elle est confirmée en Nouvelle-Aquitaine, surtout dans

les zones calcaires du Lot, de la Dordogne et du Pays basque. Elle forme

parfois des colonies mixtes avec le Grand murin, le Grand rhinolophe ou

le Rhinolophe euryale. Sa répartition est fragmentée et dépend fortement

de la disponibilité de gîtes souterrains stables.

Habitat Le Minioptère de Schreibers est une espèce cavernicole.

Il utilise les grottes naturelles, les mines, les tunnels, les carrières

et parfois les caves ou greniers lors des migrations. Il chasse dans les

lisières forestières, les mosaïques bocagères et les zones éclairées

artificiellement. Il consomme principalement de petits papillons

nocturnes, complétés par des diptères et des coléoptères. Il migre entre

ses gîtes d’été et d’hiver sur plusieurs dizaines à centaines de

kilomètres.

Dangerosité L’espèce n’est pas dangereuse pour l’humain. Elle

ne transmet pas de maladies connues en France et ne présente aucun

risque sanitaire. En revanche, elle est très sensible au dérangement, à

la fermeture des cavités, aux aménagements touristiques et à la

banalisation des paysages. Elle est protégée par la Directive Habitats,

la Convention de Berne et la Convention de Bonn. Toute perturbation de

ses gîtes est interdite |

Autres Mammifères

présent en France

| Ordre |

Espèces en France |

Espèces

representatives |

Description |

|

Lagomorphes |

2 espèces |

Lepus europaeus — Lièvre d'Europeµ

(48-70 cm, moins de 10 kg)

Oryctolagus cuniculus — Lapin de garenne

(35-50 cm, moins de 5 kg)

|

Taille des lagomorphes Le lapin de garenne mesure entre

35 et 45 cm pour un poids de 1 à 2,5 kg. Le lièvre d’Europe atteint 50 à

70 cm avec un poids de 3 à 6 kg. Les pikas, plus petits et trapus, sont

absents de France.

Présence en France et en Aquitaine Le lapin de garenne est très

répandu en France, notamment dans les milieux ouverts, les friches et

les zones agricoles. En Aquitaine, il est commun dans les Landes, le

Médoc et les zones sablonneuses. Le lièvre d’Europe est également bien

présent sur l’ensemble du territoire, y compris en Gironde, dans les

zones agricoles, les prairies et les bois clairs. Aucun lagomorphe

sauvage autre que ces deux espèces n’est naturellement présent en

France.

Habitat Le lapin de garenne creuse des terriers dans les sols

meubles, souvent en colonies. Il privilégie les milieux ouverts, les

talus, les dunes et les zones cultivées. Le lièvre d’Europe ne creuse

pas de terrier mais s’abrite dans des formes, dépressions du sol. Il

fréquente les plaines agricoles, les steppes, les prairies et les

lisières forestières.

Dangerosité Les lagomorphes ne sont pas dangereux pour

l’humain. Ils peuvent cependant être vecteurs de maladies comme la

myxomatose ou la maladie virale hémorragique, transmissibles entre

individus mais non zoonotiques. En revanche, leur surpopulation peut

poser des problèmes agricoles et écologiques, notamment par le

surpâturage ou la compétition avec d’autres espèces. Le lièvre peut

occasionnellement provoquer des accidents de la route en zone rurale. |

|

Erinaceomorphes |

1 espèce |

Hérisson d’Europe —

Erinaceus europaeus

(20-30 cm, moins de 2 kg)

|

Taille des Erinaceomorphes Le seul représentant en

France est le hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus). Il mesure entre

20 et 30 cm de long pour un poids variant de 600 g à 1,2 kg selon la

saison et l’état corporel. Son dos est couvert de 5 000 à 7 000 piquants

rigides, non venimeux.

Présence en France et en Aquitaine Le hérisson d’Europe est

largement répandu sur l’ensemble du territoire français, y compris en

Nouvelle-Aquitaine. Il est bien présent en Gironde, notamment dans les

zones périurbaines, les jardins, les haies bocagères et les lisières

forestières. Il est cependant en déclin dans certaines zones à cause de

la fragmentation des habitats, des collisions routières et de l’usage de

pesticides.

Habitat Le hérisson fréquente les milieux semi-ouverts, les

prairies, les haies, les jardins, les bois clairs et les zones agricoles

diversifiées. Il évite les zones trop humides ou intensivement

cultivées. Il construit des nids de feuilles pour l’hibernation, qui

dure environ cinq mois. Il est principalement nocturne et insectivore,

consommant vers, limaces, insectes, œufs et parfois petits vertébrés.

Dangerosité Le hérisson n’est pas dangereux pour l’humain. Il

n’est pas vecteur direct de zoonoses majeures en France. Il peut

cependant héberger des parasites comme les tiques ou les puces, et être

porteur de salmonelles ou de leptospires dans de rares cas. Il est

surtout victime de dangers anthropiques : collisions, intoxications,

piégeage involontaire. Il bénéficie d’un statut de protection national

et ne doit pas être déplacé ou capturé sans autorisation. |

|

Périssodactyles |

2 sous-espèces |

Equus ferus caballus — Cheval domestique

(Garrot 130-180, moins de 1 t)

Equus ferus przewalskii — Cheval de

Przewalskii

(Garrot 120-145 cm, moins de 500 kg)

|

Taille des périssodactyles Les équidés sauvages

présents en France sont de taille moyenne à grande. Le cheval de

Przewalski mesure environ 1,20 à 1,50 m au garrot pour un poids de 250 à

350 kg. Le cheval Camargue, bien que domestique, vit en semi-liberté et

atteint 1,30 à 1,45 m au garrot pour un poids de 300 à 400 kg. Les

autres périssodactyles comme les tapirs et les rhinocéros sont absents à

l’état sauvage en France.

Présence en France et en Aquitaine Les seuls périssodactyles

présents à l’état semi-sauvage sont des équidés. Le cheval de Przewalski

est réintroduit dans des réserves spécifiques comme celle des Coussouls

de Crau en Provence. Le cheval Camargue vit en liberté contrôlée dans le

delta du Rhône. En Aquitaine, aucun périssodactyle sauvage n’est présent

naturellement. Les équidés domestiques peuvent être observés en liberté

partielle dans certaines zones rurales, mais ne constituent pas une

population sauvage.

Habitat Les chevaux de Przewalski évoluent dans des steppes

ouvertes, des prairies sèches et des milieux semi-arides. En France,

leur habitat est strictement contrôlé dans des réserves. Les chevaux

Camargue vivent dans les marais, les sansouïres et les prairies humides

du delta du Rhône. Ces habitats sont riches en végétation herbacée et

adaptés à leur régime herbivore.

Dangerosité Les périssodactyles présents en France ne sont pas

dangereux pour l’humain. Ils sont généralement paisibles et évitent le

contact. Toutefois, comme tout grand mammifère, un cheval peut se

montrer défensif s’il est surpris ou acculé. Les risques sont surtout

liés à des comportements humains inadaptés. Aucun périssodactyle sauvage

en France ne présente de danger sanitaire ou épidémiologique notable. |

|